人形机器人是机器人产业的“皇冠上的明珠”,汇聚了技术、商业与治理模式的多重前沿探索。工业机器人、协作机器人及服务机器人为其奠定了技术与应用基础,而人形机器人的发展又反过来牵引整个高端装备产业的升级与创新。

当前发展面临哪些重要挑战?又能通过协同获得哪些改善空间?澎湃研究所聚焦人形机器人行业,调研了沿沪宁6家人形机器人企业,采访了4位业内专家,结合数据分析,总结目前沿沪宁机器人产业协同发展存在的卡点以及未来协同发展的方向。

调研企业:上海宇宙畅游机器人有限公司、江苏意优机器人科技有限公司、江苏艾雨文承养老机器人有限公司、苏州脉塔智能科技有限公司、南京埃斯顿自动化股份有限公司、上海ABB电机有限公司

访谈专家:郑军奇上海机器人产业技术研究院院长;汪兵上海市人形机器人创新孵化器总负责人;闫维新上海交通大学博士生导师、上海人工智能研究院首席科学家;顾洁上海社会科学院信息研究所副研究员

本文主要发现如下:

•数据协同:人形机器人训练数据缺乏问题突出,可用数据不够多、不够丰富,且缺乏统一标准、难规模化使用。建议沿沪宁加强统筹,优化训练中心与数据平台的布局和资源整合,形成跨区域、跨行业的数据共享生态。

•场景协同:行业整体“闭门造车、商业落地难”,科技公司对用户痛点理解不足、场景化测试成本高、市场整体接受度有限。建议沿沪宁加强以应用场景为切入点的跨区域协同。

•产业协同:机器人零部件大多为非标准化产品,导致研发、生产和组装环节的成本居高不下。建议沿沪宁持续激发区域创新活力,增强零部件产业的规模效应。

•标准协同:机器人行业标准体系仍不完善,业界专家呼吁尽快补齐空白。建议沿沪宁利用产业链完整、产业集聚优势,率先推动区域标准制定。

(一)训练数据可获性低,协同降低训练成本

一家总部位于上海、工厂设在无锡的关键零部件企业(意优科技)指出,当前产业发展的主要瓶颈集中在算力、数据与算法层面,现有的机械能力尚未得到充分释放。“由于数据缺乏、算法算力水平不足,硬件潜能难以发挥到极致。”意优科技公共关系总监顾静海说。

在人形机器人领域,训练数据缺乏的问题尤为突出,可用数据不够多、不够丰富,训练数据缺乏统一标准、难规模化使用。这迫使企业不得不通过采购大量机器人来生成数据、迭代算法,以支撑产品的持续优化与成长。业内专家指出,当前具身智能交互数据只有几百万条,而理想状态下可能需要达到数千万乃至上亿量级。

目前,机器人训练数据主要来源于真机实训和VLA世界模型,但这两类方式均成本高昂,超出了多数企业的承受能力,尤其在商业应用场景尚不明确的条件下更显困难。针对这一问题,企业反映部分地方政府已开始加大投入,推动国企、央企开放商业场景,为机器人数据训练提供资金支持与应用循环。

为应对这个挑战,沿沪宁城市政府和科研机构已开始布局公共数据平台和训练中心。苏州吴江建成首个智能机器人训练中心,位于上海张江的国家地方共建人形机器人创新中心也开始搭建基于自己平台的数据采集训练场。上海机器人产业技术研究院组织多方力量研制机器人数据集标准,将标准嵌入数据集构建、标注、评估和流通各环节,等等。

上海高质量孵化器——人形机器人创新孵化器总负责人汪兵正在筹办上海市人形机器人室外训练与测试场。他向澎湃研究所表示,训练场建设存在三个挑战。

第一,训练场的建设经费紧张,主体责任不清。“确定谁有责任出钱承担这个成本,是场景方、技术方还是政府,是训练场建设过程中最难的一部分。”汪兵说。

第二,因为不同厂家机器人的型号不同,所以测出来的数据标准不统一,不能横向使用。对此,他强调龙头企业在带动行业训练数据标准统一中起到的带头作用。

第三,虽然上海、苏州等地已着手探索建设机器人训练中心和公共数据平台,但沿沪宁人形机器人整体仍为“点状分布”,规模和效能有限。未来,应“化零为整”,在沿沪宁区域内加强统筹,优化训练中心与数据平台的布局和资源整合,形成跨区域、跨行业的数据共享和开源生态,辐射产业链上下游的更多企业。

(二)场景探索不接地气,协同对接产研双方

机器人产业尽管热度攀升,但商业化落地依然困顿。以人形机器人为例,当前市场上,人形机器人更多集中在展览展示、科研教育和赛事等“眼球经济”场景,真实工业和生活场景应用较少。2024年,中国人形机器人仅有约2000台小批量出货,规模十分有限。不少整机厂商虽然营收增长,但净利润微乎其微。

过热的发展态势还带来了一些市场乱象。总部位于上海、供应链布局在苏州和常州的整机制造企业指出,一些企业急于维持资金链,虚假宣传和低价竞争频发,比如将成本约30万元的设备以3万元售出。2024年,人形机器人融资额突破70亿元,却未能有效转化为可持续发展。

一线人员表示,行业整体“闭门造车、商业落地难”,科技公司对用户痛点理解不足。“真正成功的产品必须扎根于具体应用场景,在持续获取客户反馈的过程中不断迭代优化,”一位整机制造企业总经理说,“然而现实中,许多企业依然聚焦于技术研发本身,产品多停留在概念验证或技术展示阶段,缺乏面向真实需求的应用解决方案,不接地气”。

商业化落地缓慢还与场景化需求多且研发成本高、市场整体接受度有限密切相关。一家总部位于无锡、面向长三角养老市场的公司(艾雨文承养老机器人)指出,在真实养老场景中的应用产品始终慢于应用最前沿技术,原因主要有三:

其一,有些先进技术尚不稳定、可靠性不足,不能作为一个成熟的商用解决方案;其二,先进技术涉及的相关供应链不成熟、规模小且成本高,而近年来用户普遍对价格敏感;其三,将前沿技术训练并适配至具体应用场景,需要大量时间、资金和人力投入,且存在较高的不确定性风险,这类投入常常在技术研发方和场景应用方之间形成“责任真空”。

但是,行业普遍对将来总会找到明确落地场景有信心。上海交通大学机械与动力工程学院副研究员闫维新说:“没有任何产业能像人形机器人一样推动那么多产业向前发展,它是未来的一个灯塔,机器人时代一定会到来。”他认为人形机器人最有望落地有六大场景,分别是工业场景、危险场景、交互场景、教育场景、物流场景和居家场景。其中,工业机器人可在现有协作机器人基础上进一步升级;交互类场景得益于大语言模型的技术突破,未来前景广阔;危险场景则可通过特种机器人的远程操作技术实现高效应对——这三个场景有望更快推进。

因此,以应用场景为切入点的跨区域协同非常重要。

第一,引导上海技术密集型企业在周边地区进行应用场景测试,降低场景化探索和测试成本,加快机器人技术与实际应用的对接。上海有密集的技术、资本和人才资源,而其他地区有各类产业应用场景,并且在土地、人力等要素成本方面更具优势。

第二,建立真实的示范场景和供需对接平台。譬如苏州工信部门组织的具身智能机器人开放对接会,聚集70余家企业围绕具体需求攻关,使得锂电池装配精度提升至0.005毫米,质量缺陷率大幅下降,验证了机器人技术的落地价值。

(三)零件成本居高不下,联动发展规模效应

人形机器人的核心零部件占据绝大部分的整机成本。2022年,中国工业机器人(含人形机器人)的三大核心部件——减速器、电机、控制器成本比例分别达32%、22%和12%,三者合计约70%的制造成本。

调研企业普遍反映,目前机器人零部件大多为非标准化产品,导致研发、生产和组装环节的成本居高不下。零件缺乏通用性不仅增加了采购与适配难度,也使得制造企业在规模化扩产时面临较大压力。不同厂商的零件规格、接口和技术路径差异显著,形成了“各自为政”的局面。这种情况一方面限制了产业链上下游的协作效率,另一方面也加剧了整体成本的刚性。

意优科技是当前少数具备规模化出货能力的零部件企业,他们认为,零件标准化程度低、成本高的原因主要有两方面:其一,创新路径分散。各家企业都在探索不同的技术路线,短期内呈现“百花齐放”的局面,缺乏统一的市场标准。在这一阶段,零部件尚未沉淀为行业通用件,自然难以实现规模效益。其二,整机出货量有限。当前机器人整机的市场渗透率不高,出货量不足以支撑上游零部件形成稳定批量需求,也难以形成产业规模效应。相比之下,汽车或消费电子行业的零部件能够标准化,正是得益于龙头整机厂商的大量稳定订单,推动供应链降本增效。

苏州脉塔智能专注于智能伺服执行器的研发、制造和销售。他们反映,当前最头疼的问题在于下游厂商需求没有收敛,前期需要大量资源投入,导致零件企业难以提升规模效益、降低成本、沉淀工艺。在工艺方面,当前中外不存在重要技术卡点。“虽然外国的技术更稳定,寿命更长,但如果国内需求能够趋于稳定,我相信工艺将很快得到突破。”脉塔智能总经理李自生说。

发挥沿沪宁城市的协同发展优势,持续激发区域创新活力,增强零部件产业的规模效应。

第一,在沿沪宁产业带建设零部件加工与检测共享平台,为中小企业提供通用加工工艺、模具和测试服务,分摊前期研发和试制成本。

第二,依托南京、无锡、南通等城市的医疗、养老、物流试点项目,推动批量示范应用。通过落地示范产生稳定订单,可促使整机厂商集中需求,倒逼供应链在接口和规格上趋于统一。供应商在获得规模订单的同时,也能加快生产工艺成熟度,降低成本。

(四)散装标准意义有限,行业参考提高层次

人形机器人行业标准体系仍不完善。标准缺失主要体现在安全、伦理等“底线型”标准缺失和技术、功能等“参考性”标准缺失两个方面。这可能产生以下结果:第一,上游厂商已形成规模效应,整机制造成本高;第二,重复研发和适配投入大幅增加;第三,市场对机器人产品的安全性存疑,影响投资信心与行业健康发展。一线供应商表示,未统一的接口和协议导致各家系统难以互联,开发“非标”部件普遍需要定制化配合,极大增加了产业链各环节的协调难度和成本。

企业普遍呼吁加快国家标准制定,以提升市场信心、稳定预期。团体标准和企业标准虽数量众多,却因约束力弱,难以形成全国统一的行业规范。其中原因有二。第一,企业标准和团体标准除非得到几家龙头企业的共同认可,否则难以形成足够的市场影响力,而几家龙头企业又存在竞争关系,很难共同认可某一具体的技术或者产品标准。第二,人形机器人标准出台慢也有体制原因。比如欧洲相关法律较为完善,人形机器人出来以后仅需将之包含在原有的治理体系中即可,而中国没有这个制度基座,发展还需一定时间。

当前标准制定应该分两步走:尽早制定涉及安全、伦理方面的“底线型”国家标准,为后续行业健康竞争提供基础,也为争夺人形机器人领域的国际标准话语权。“参考性”标准不妨等市场做出自然选择,过早制定可能会抑制创新。

标准制定后,如何确定监管责任是下一个需要面对的问题。南京埃斯顿标准和合规负责人陈福盛表示,针对工业机器人的各类标准虽然已经比较完善,但仍存在监管真空,很多厂家仍在生产和使用不符合强制性国家标准的工业机器人,造成一定的安全隐患。“而协作机器人、服务机器人和人形机器人的安全性标准只会比工业机器人更高,因此标准制定出来以后,如何确定监管责任和力度也是一个重要的问题,”陈福盛说,“比如人形机器人是否会纳入3C强制监管体系,还是分具体场景有不同的监管措施,还未可知。”

建议沿沪宁产业创新带利用其产业链完整和产业集聚优势,率先推动区域标准协同制定。

第一,由上海机器人产业研究院牵头,优先制定安全类强制性标准,同时结合产业发展完善性能类推荐标准。针对人形机器人特点,应尽快推进关节模块、驱动单元、传感器接口等核心零部件的技术规范和测试方法制定。

第二,产业集聚地应发挥龙头企业和研究机构优势,共同推动关键零部件和整机标准的制定,形成协同群体,实现标准统一、资源共享。通过标准协同,沿沪宁产业带可提高整体技术落地效率,促进上下游企业规模化协作,降低研发和制造成本,提升区域竞争力。

第三,建议沿沪宁产业带率先构建跨区域监管与认证机制,通过联合测试探索人形机器人等新产品的监管模式,并以区域互认的标准认证体系倒逼企业合规、统一监管尺度,为全国输出经验。

(五)关键技术还有堵点,更多发挥企业创新力

人形机器人量产和场景落地的关键在于前沿技术发展的速度。上海交通大学博士生导师、上海人工智能研究院首席科学家闫维新指出,当前人形机器人面临两个主要的技术卡点:一是涉及多模态感知下的任务执行能力技术,包括灵巧操作能力、垂类或者基础模型训练能力等;二是大小脑协同架构,包括算力架构、操作系统架构、通讯架构以及与操作系统和应用执行迁移的方法等。

ABB集团副总裁、机器人中国区总裁韩晨告诉澎湃研究所,ABB在推进机器人智能化的过程中也遇到不少技术挑战。比如在工业场景中,很多场景要求达到99%甚至99.9%以上的精度,因此AI模型必须极度可靠、稳定。也需要更完善的多模态感知融合技术,将视觉、力觉、触觉等信息融合,让机器人处理未知物体和应对非结构化环境。针对这两点,ABB正致力于自主多功能机器人技术发展。

以ABB为例,当前推动技术创新的主体是整机企业。“技术前进一定是企业牵头,他们熟悉产业和应用场景,经营压力会逼迫他们去实现这方面的突破。”闫维新说。各类企业都有独特的贡献,比如龙头企业在算力算法和数据采集方面具有资金优势,而创新小公司在垂类领域或者具体技术点上会有创新突破。在一个丰富、活跃的创新生态中,大小公司形成良性的产业链协作,或许能够推动整体技术更上一层楼。

正因为人形机器人产业能够将众多行业集成于一体,形成一个跨领域共同发展的系统,而非单一领域的问题,使得沿沪宁产业创新带在推动该产业技术发展具备独特的优势。江苏在关键零部件制造领域有深厚的积累,已孕育出多个工业机器人和服务机器人领域的龙头企业;上海则凭借其在技术、人才、金融等方面的优势,稳居长三角创新策源地的定位。同时,沿沪宁地区是拥有丰富的应用场景和中国最活跃的市场主体之一。多元且互补的系统性优势,使得沿沪宁成为推动机器人产业技术摸高的最具潜力的地区之一。

结语:五大挑战相互制约,沿沪宁需突破低水平均衡

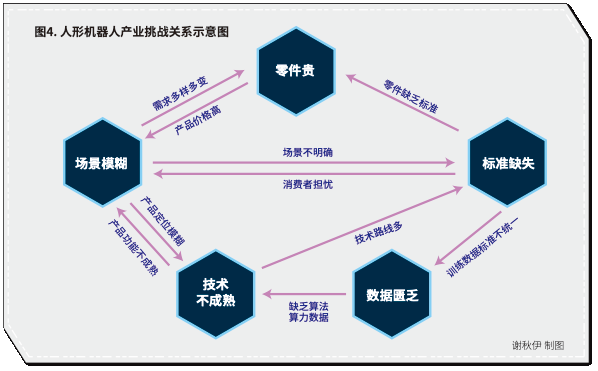

人形机器人发展主要面临的五大制约因素并非孤立存在,而是相互制约、动态平衡的关系,它们共同影响着人形机器人的演进路径(图4)。

注:图片编号顺承前文《沿沪宁产业发展报告(1)机器人:产业现状与城市分工》

澎湃研究所在调研时发现,当前产业链上下游之间存在典型的“循环制约”关系,形成一个低水平均衡:上游零部件企业将高成本归因于整机企业对场景与技术需求的不稳定,难以实现规模化生产;而整机企业则认为过高的零件价格抑制了市场接受度,并抬高了自身探索场景的成本。类似地,在技术发展与标准建设之间也形成了双向阻碍:训练数据的匮乏与标准不统一,影响了人形机器人技术发展;而技术的不成熟,又反过来导致商业场景定位模糊和市场标准难以统一。

澎湃研究所认为,突破这一低水平均衡关键在于政府的角色。一是,为企业创造良好的营商环境,让企业踏实搞创新、闯业务。二是,针对产业具体、共性的堵点出台精准刺激的产业政策,通过制度优势化解行业共性难题。特别是,通过和企业的良性互动,精准补贴市场化资源稀薄、有“公共商品”属性的技术创新和商品化环节。具体的措施包括,协同降低训练场地和数据搭建的高成本压力,支持算法与算力基础设施建设,设立公共化的小试中试平台以分担企业的测试成本,并通过财政、金融工具缓解企业研发投入的资金压力。同时,可推动建立区域性行业标准与共享数据平台,促进上下游协同,打通“零部件—整机—应用场景”之间的卡点,加速人形机器人产业从技术突破走向规模化应用。

目前,普陀区正瞄准科技成果转化市场化力量薄弱的关键环节,促进沿沪宁产业的资源互通。2025年,普陀坚持以沿沪宁产业创新带引领带动“一带一心一城”重点地区发展,加强与沿沪宁八市合作交流,打造沿沪宁协同创新集市,梳理形成资源、需求、合作“三张清单”。此外普陀还充分发挥高校、科研院所、创新平台和创新企业的主体作用,协同创新和成果转化能力持续加强。未来,普陀还将在促进沿沪宁城市整合创新资源、促进创新协同方面发挥重要作用。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jingyan/778062.html