文丨西部君

日前,关于中国城市发展的纲领性文件——《中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见》(以下简称《意见》),正式发布。

对此,各类解读已从不同角度阐明了其重要意义,但其中一项看似“普通”的表述,其信号意义可能被低估了:

推动中小城市结合常住人口变动趋势,动态优化基础设施布局、公共服务供给,按程序稳慎优化行政区划设置。

这或预示着,一个顺应人口变化的行政区划调整窗口,或正在悄然打开。

影响到底有多大?

01

《意见》开宗明义地指出,我国城镇化正从“快速增长期”转向“稳定发展期”,城市发展从“大规模增量扩张”转向“存量提质增效”为主。

这一基本判断,意味着过去依靠土地财政、大规模新城建设、空间扩张的发展模式已成为历史,以提升现有城市空间的经济密度、功能品质和承载能力的新阶段,正在到来。

与此同时,《意见》强调了城市群和都市圈作为主体形态的地位,要求“稳妥有序推动城市群一体化和都市圈同城化发展”,并“增强超大特大城市综合竞争力”。

这体现了国家在宏观区域战略上,继续坚持优势地区集聚发展的思路,旨在通过核心城市的辐射带动,提升整个区域的经济效率和国际竞争力。

具体来看,已经获批的近20个国家级都市圈,及20来个超大特大城市,未来在区域发展版图上的重要性,将进一步上升。

然而,文件中最具突破性和想象空间的,恰恰是对那些非核心、非优势的中小城市的命运给出了明确的政策指引,将其未来与“常住人口变动趋势”深度绑定。

这为下一步的行政区划优化调整打开了政策窗口,预示着中国的城市体系将从相对静态的等级结构,转向一个更具流动性、更适应人口经济规律的动态网络。

02

推动中小城市结合常住人口变动趋势,动态优化基础设施布局、公共服务供给,按程序稳慎优化行政区划设置——为什么值得注意?

因为这是最高层级文件中,首次如此明确地将“常住人口变动”作为区划调整的前置条件和核心依据。

过去几年,外界对行政区划调整,特别是“撤县设区”的感知确实是在“收紧”。

如国家发改委对于“撤县设区”的措辞,就经历了从“慎重”到“慎重从严”再到“严控”的明显转变。这一导向,确实是遏制了一批超大特大城市盲目扩张的冲动,旨在防止“摊大饼”带来的资源错配和风险积累。

但这种“严控”并非一刀切地禁止所有调整,且其对象主要是人口和经济仍在快速增长、有过度扩张倾向的大城市。

如今针对中小城市,明确“按程序稳慎优化行政区划设置”,其重心实际是落在了“优化”二字上。

要知道,“稳慎”是方法和态度,强调的是程序正义与推进的节奏;而“优化”才是目的和方向。这标志着城市区划调整,正从更多防止大城市过度扩张,转向主动引导人口流失地区进行结构性改革。

数据显示,在2014-2021年的八年时间里,全国共有112个县(市)被调整为市辖区。这个过程中,有的城市实现了“无县化”。如广州、北京、上海等。

还有的通过区划合并,成功实现了扩张。典型如合肥、西安、成都、济南等省会城市。

但这次明确中小城市要依据常住人口变化,稳慎优化行政区划设置,则是致力于解决人口流失严重的地区,在收缩阶段到底“怎么办”的问题。

根据第七次全国人口普查及近年各大城市的人口数据,中国城市的人口流动已呈现出明显的“马太效应”。

从大范围看,人口持续流入地,基本上只剩下长三角、大湾区的核心城市及部分强省会城市。

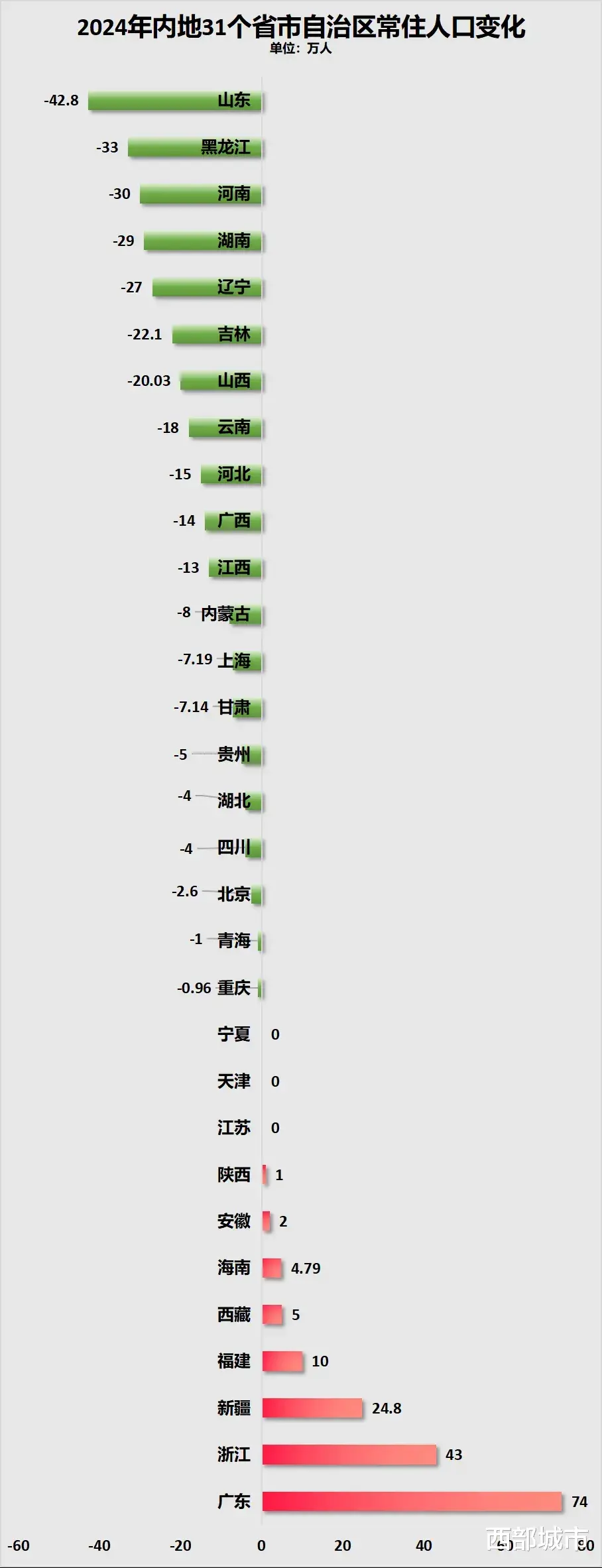

对很多省份甚至区域来说,仅有个别城市依然还能保持常住人口的增长。如2024年,全国31省市中,仅有8个省市还能维持人口正增长。

典型如黑龙江,连省会哈尔滨也因为常住人口减少,而成为第一个掉出千万人口俱乐部的省会城市。

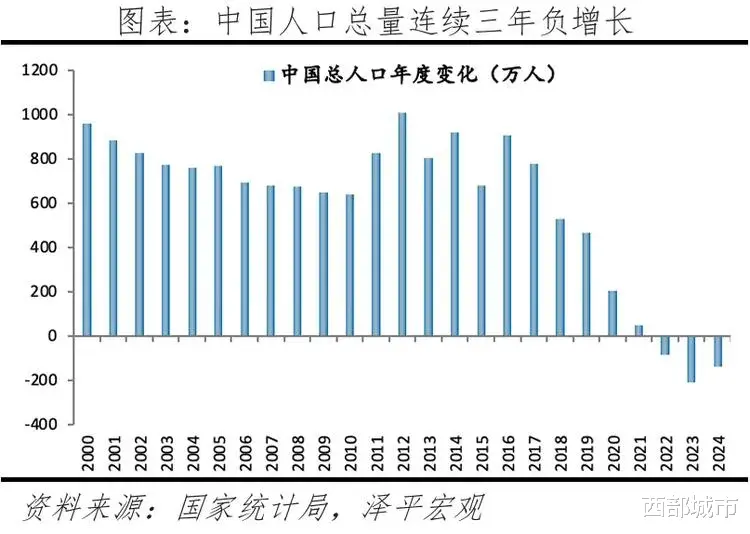

可以说,在全国总人口连续三年负增长之下,如今多数三四线中小城市,尤其是北方、中西部的资源型、传统工业型城市,正面临人口自然增长率转负和机械流出的双重压力,常住人口持续减少,老龄化程度不断加深。

这种日益分化的人口格局,使得过去基于历史人口规模设置的行政区划、机构编制和公共服务体系,自然到了必须作出调整的窗口。

因此,结合常住人口变动趋势,推进行政区划调整,已是大势所趋。

其实,相关探索已经在展开。

如近年来,山西、青海、安徽等多地都开展了“人口小县”机构改革试点。如有的县,事业编制锐减88.6%。

可以说,这种机构改革,为更大范围区划调整提供了“预演”和“压力测试”。

此外,就在今年初,民政部负责人在在《学习时报》撰文,首次明确提出“探索人口收缩地区行政区划优化路径”。

另外,其他国家也在开展相应探索。

如越南,前不久就将现有的63个省,精简至34个。并取消县级行政单位。

预计重组后,越南基层行政单位数量将减少约70%,精简25万人编制。

再叠加此次《意见》中的相关表述,可以说信号已相当明显。

03

那么,到底有多少城市可能受影响?

有统计显示,2021年,全国287个城市中有139个人口在收缩,占比达48%。

到目前,人口收缩城市的比例,显然会更高。

那么,这些城市,可能都会面临调整。

大致模式,或会有以下几种。

一,合并重组:多个相邻且人口持续萎缩的小县(市)进行合并,降低行政成本,形成更具规模效应的新的区域中心。

二,功能区整合:将一些开发区、新区等经济功能区与周边行政区域进行整合,理顺管理体制,解决“多头管理”问题,促进产城融合。

三,降级与精简:对于人口规模已达不到设市或市辖区标准的地区,虽不一定会撤销建制,但必然会伴随着大幅度的机构精简、编制压缩和财政支出结构调整。

具体采取哪种模式,当结合实际的人口、产业发展及区位情况。

像此次意见中,就明确要“支持边境城镇增强稳边固边、人口集聚、安全发展能力”。

当然,受影响的,还不只是一些城市的命运。

首先,城市竞争逻辑彻底改变,“量”的竞争让位于“质”的比拼。过去,城市竞争很大程度上是GDP、建成区面积、人口总量的竞争。

未来,竞争的焦点将转向人均GDP、公共服务满意度、营商环境、创新活力等质量指标。对于人口流入城市,如何让新市民“留下来”、“过得好”成为更重要的任务。

这次《意见》就把“转变城市发展理念,更加注重以人为本”,放在需要“转变”的第一位。

其次,对于人口基本稳定的城市,如何挖掘存量潜力、提升城市品质是关键;而对于人口流失城市,则必须思考如何“瘦身强体”,而非盲目追求扩张。

这里需要注意的一个现象是,过去几年,很多省份都提出了要发展省域副中心城市。此次《意见》也再次强调,推动有条件的省份培育发展省域副中心城市。

但的是,近年来一些高调打造“副中心”的城市,如柳州、洛阳、曲靖等,却出现了GDP名义负增长的情况。有的城市,2024年的GDP总量,甚至低于2018年。

这背后,就不乏是因为一些城市,乘着“副中心”建设的东风,在基础设施、产业等方面采取了过于激进的行动。

也就是说,即便是有着综合优势,也得“稳”字当头,而不能再寄望于走盲目扩张之路。

此外,区域发展也将从“全面开花”转向“重点培育”。

政策明确要求资源调配与人口趋势挂钩,这意味着国家的财政转移支付、基础设施投资、公共服务资源将更多地流向人口流入地和高潜力地区,以确保资金的使用效率。

而对于人口流出地区,政策的重点将是保障基本公共服务、支持其转型发展等,而不是进行逆周期的无效投资。

总之,未来将是一个“强者恒强”的都市圈与“小而美”的中小城市并存的、更加分化的城市格局。

谁能笑到最后?洗牌的齿轮,已经开始加速。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jingyan/772901.html