每当我国在面临自然灾害时从国家到社会各界都会纷纷发起募捐活动设立捐款账户,但是这一现象也引发了一个疑问:为什么在古代灾难发生时人们采取的是开仓放粮,而如今却更倾向于捐钱捐物?

自古逢灾"开仓放粮"的实践可以追溯到中国古代的农耕社会,在农耕社会中人们的生活和生产都与农业密切相关,自然灾害对农作物的破坏常常导致食物短缺和困境。

为了解决这一问题古代中国智慧的农民们创造出了"开仓放粮"的制度,在中国的古代历史文献中我们可以找到很多关于"开仓放粮"的记载。

其中最早的记录可以追溯到周朝时期,《周礼》是周朝时的一部重要法典,其中就记载了灾害时期开放仓储的具体规定和制度。

根据《周礼》记载当国家或地方遭受灾害时,应当立即开仓释放储备粮食以供灾民或受灾地区的人民使用,这种制度体现了封建王朝对人民福祉的关注和责任感。

此后在中国历史上几乎每个朝代都有关于开仓放粮的记录,例如在汉代刘邦皇帝在位期间,面对洪涝、旱灾等自然灾害他下令开仓放粮以帮助百姓渡过难关。

唐朝时期面对连年灾荒唐太宗也采取了一系列的措施,包括开放国库、减免税赋,并派遣大规模的救灾队伍为灾民提供粮食和其他物资援助。

开仓放粮制度的历史起源记录不仅存在于文献记载中,也可以从一些实际的考古发现中得到证实,在中国河南郑州遗址考古学家发现了大量的粮食储备设施,包括粮仓、储藏罐等。

古代开仓放粮能够直接提供实物援助,地方能够迅速将食物和物资送到灾民手中帮助他们渡过困境,这种方式可以减少因为交通、物流等问题导致的延误以确保援助及时到达。

但是古代开仓放粮也存在一些局限,在物质条件相对匮乏的古代开仓放粮往往需要消耗大量的人力物力,包括从仓库筹备粮食、运输和分发等。

还有一点就是开仓放粮往往只能解决短期的生活需求,对于长期的灾后重建和恢复是无法给予有效支持的,相比之下现代开账户捐款的优点就在于可以集中资源和资金以更加便捷和高效。

随着现代社会的发展和经济的变革人们的生活方式也发生了巨大的改变,农业不再是唯一的生产方式,工业和服务业的兴起使得人们的物质需求更加多元化和复杂化。

在这样的背景下开仓放粮已经无法满足现代社会的需求,随着人口的增加和城市化的进程物资的分发已经变得非常困难且无法实现公平合理的分配。

现代社会的快节奏和高度分工也让人们更多地参与到了工作和个人生活的琐碎中,难以抽出大量时间和精力去开展实地帮助。

在这种情况下捐款和捐物就成为了更加便捷和高效的方式,通过向慈善组织或机构设立的捐款账户捐款人能够迅速响应,无论身在何地都能积极参与到救助行动中来。

捐款还可以通过统一的渠道进行合理的筹配和分发以确保受灾群众能够及时获得帮助,这种方式在涉及大规模灾害时尤为有效,能够最大限度地发挥社会资源的集中效应。

最重要的是现代技术的发展使得电子支付和网络捐款成为主要方式,人们可以在家中直接通过手机或电脑进行捐赠减少了时间和空间的限制。

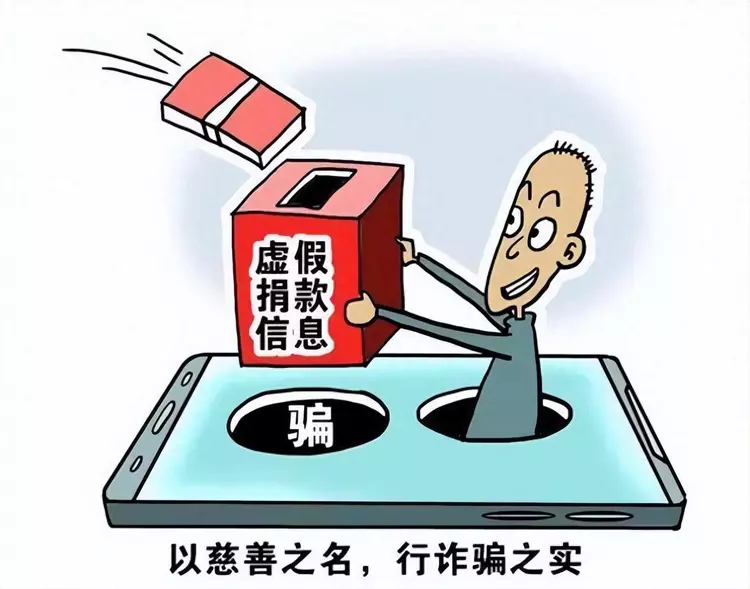

虽然现代开账户捐款更加便利高效但是也存在着一些问题,网络愈加发达捐款账户就愈加面临资金安全的隐患,尤其是一些小型慈善组织或个人开设的账户很难保证资金的安全性和合法性。

不法分子会冒充慈善组织或伪造账户信息以此骗取社会的捐款资金,或者直接攻击账户系统篡改信息并窃取资金,这些问题不仅会导致慈善组织的声誉受损也会严重影响公众的信任和捐献积极性。

开设捐款账户还会存在管理和财务问题,一些组织没有制定详细规章也缺乏财务专业知识,难以对资金的使用情况和流向进行有效监督,缺少专业人士的参与这些账户可能存在财务造假、数据不真实等问题。

还有一种情况就是一些慈善组织或个人根本就没有用到真实的身份和资质,他们收到的捐款并没有真正用于救助需要帮助的人,这些行为严重损害捐款者的利益和公众对慈善事业的信任度。

助人为乐的传统形式深深植根于中国古代的文化和社会制度中,虽然时代变迁生产方式和社会结构发生了巨大变化,但我们应该继续秉持对生命的敬畏为受灾的地方献出自己的一份力量。

社会各界也需要共同努力加强监管和管理提高公众对于慈善组织的信任度,借助科技手段提升透明度和效率,只有这样慈善行为才能更好地发挥作用为真正需要救助的人提供帮助。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/h/396794.html