2023年金融界的压轴大事件——支付宝变更为无实控人公司。

网友惊呼,什么?马云真把支付宝送给国家了?他兑现了十几年前说的话吗?

以上纯属网友的误读,“支付宝无实控人”不等于“支付宝成为国有”。

打个不恰当的比方,就像你买了新手机后,把旧手机丢进垃圾桶,现在旧手机不属于你,但也不能说它属于国家吧。

当然,支付宝以及它的母公司蚂蚁集团的情况更复杂。

早在2023年1月,蚂蚁集团就已经成为无实控人公司了。

连“爸爸”都没有实控人了,支付宝这个“儿子”也早就一样,如今央行发布的许可书只是完成“确认”流程而已。

那么,由阿里巴巴孵化出来的蚂蚁集团,究竟为何就没有了实际控制人呢?

这一切还要从2020年说起。

堪比电视剧的上市“反转”

马云和阿里巴巴的发家史,相信生活在电商时代的各位已经耳熟能详了。

最初为了解决买卖双方信任问题而诞生的支付宝,随着需求的变化不断丰富业态。

放在支付宝里的钱想要增值,于是出现了“余额宝”。

想要买一个大件但暂时囊中羞涩,于是出现了“花呗”。

除了消费购物,还需要现金周转,于是出现了“借呗”。

慢慢地,“支付宝”成长为了“蚂蚁集团”,并计划2020年11月5日在科创板挂牌。

顶着史上最强、当年度全球最大IPO之名的蚂蚁集团,却在上市前夕被约谈了。

2020年11月2日,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

11月3日,蚂蚁集团在A股、H股的上市进程均被叫停。

想借蚂蚁上市大赚一笔的投资人,集体陷入“裤子都脱了,你就给我看这”的精神状态。

既然出手叫停,那一定是监管层发现了一些问题。

披着科技外衣的“夏洛克”

在上市被暂停后,蚂蚁集团面临着一系列整改要求,包括加强资本的充足性,管理信贷、保险业务的风险,以及保护用户的数据隐私等。

有业内人士分析,“被暂停”的核心原因可能还是马云的心“太野了”。

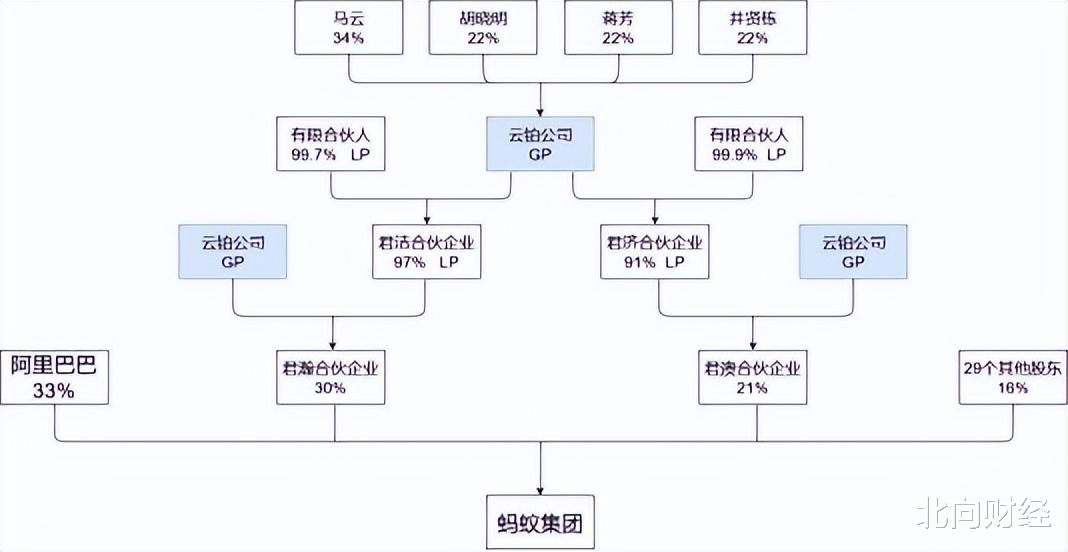

当初,蚂蚁集团想以科技公司的名义上市,并且也采用了科技公司常用的股权结构——有限合伙架构。

在这种架构里,科技企业的创始人可以投入较少的资金,但保有企业的实际控制权。

如此“四两拨千斤”的设计,最初是为了保护科技企业的创新活力,避免被资本操控。

但蚂蚁集团能算是完全的科技企业吗?

很显然,不能。

人们在支付宝上结算、转账、借贷、买理财,这些业务本身就属于金融行业。

蚂蚁集团虽然运用科技手段提高了交易效率,但这并不能改变它的金融底色。

在这种情况下,马云仍借助科技企业的股权结构,想以1000万元的资金实际控制这个万亿金融帝国。

只能说,细思极恐啊。

“无实控人”究竟意味着什么?

这3年,蚂蚁集团一直在按照整改要求进行调整。

自2022年7月起,蚂蚁集团管理层成员就已不再担任阿里巴巴合伙人了。

这一举措强化了蚂蚁集团和阿里巴巴的切割,进一步完善了蚂蚁集团的公司治理。

2023年1月,马云在蚂蚁集团的表决权下降至6.21%,这意味着蚂蚁再无实际控制人。

近期支付宝实控权的变更,就是1月公告的后续。

有人认为,这样的改变就是“捏着鼻子哄眼睛”,纯粹是为了完成合规的要求。

之前马云及其一致行动人拥有53.46%的股份,现在这些股份被分给了10个高管自然人。

“如果我是马云,那我一定会选9个绝对听话的人,才会把股份分给他们。”有人猜测。

但也有人认为,之前的一致行动人是签了协议的,哪怕他们心里不认同也没办法。

但现在不一样,这10个高管是能够分别独立行使股份表决权,手上有票可就是“有枪”。

这就像玩狼人杀,哪怕你嘴上说得天花乱坠,只有最后看投票才知道你是“狼”是“民”。

不管怎样,“再无实际控制人”就是蚂蚁集团在“完善公司治理”上的进步。

至今,蚂蚁集团仍在整改之路上艰难前行,2023年7月还曾被处以罚款71.23亿元。

原因是侵害消费者合法权益、违规参与银行保险机构业务活动、违反代销基金产品准入、宣传、档案管理有关规定等。

蚂蚁集团究竟何时能重启上市?恐怕没人能给出答案。

写在最后:

今天这个故事像极了《让子弹飞》的结尾。

张麻子对黄四郎说:“你和钱都不重要。没有你,对我很重要

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/475201.html