近日,深圳中学初一(19)班开展了两节以“人与动物”为主题的跨学科教学展示汇报课。该课程由杨碧蓝老师执教,打破学科的边界,融合语文与道法、生物、美术、音乐等多学科内容,把语文课题变成了一场联结课堂与城市、文本与现实的深度探索。

这堂“语文+”跨学科教学课,不仅是知识的传授,更是一次公民意识的唤醒,一次让教育生长出社会影响力的生动实践。此次课程是深圳中学初中部践行跨学科项目式教学改革的生动注解,是众多学科教研改革的缩影。

课堂里的城市命题:

语文跨界,关注现实

课程从《猫》《我的白鸽》《大雁归来》等经典文本出发,引导学生思考人与动物的文学关联后,并将视野投向了深圳的城市肌理。通过提出“动物给城市生活的人类带来了什么?”“深圳市民对保护动物有着怎样的认识和态度?”等源于文本却扎根现实的问题,让学生从课堂学习者变成城市和现实的观察者。

跨学科的教育实践:

让高阶思维扎根现实土壤

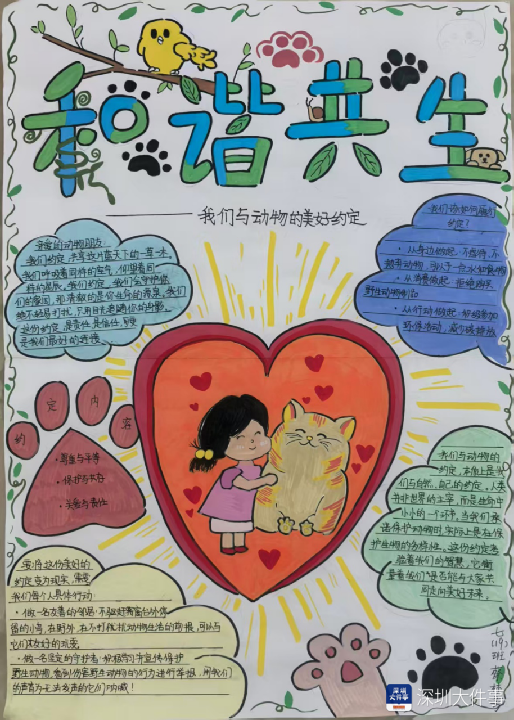

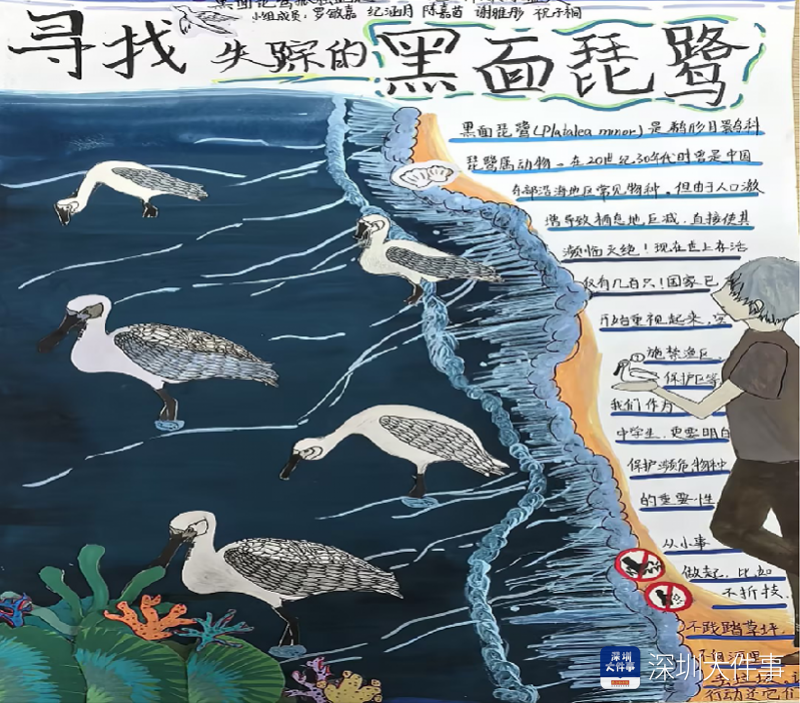

在教学过程中,各学科小组围绕主题展开深入研讨:语文+道法小组根据问卷调查和社会实践调查结果,撰写关于“动物友善型城市”的提案,并借鉴国内外先进经验,对建立更人道的动物保护机制进行探讨;语文+生物小组分析“噪鹃”的生物机制、作息习惯后,提出详细的城市降噪方法;语文+美术小组,用手中画笔将文字转化为视觉图景,笔触尽显美术底蕴和人文精神;语文+音乐小组以小狗为主视角歌唱《城市里小狗的一天》,用音乐节奏和语调声线讲述小狗的情绪起伏,活泼有趣。

这些跨学科任务注重高阶思维的培养和进阶,打破学科之间的壁垒,让学生学会用多元视角分析问题、用综合能力解决问题。

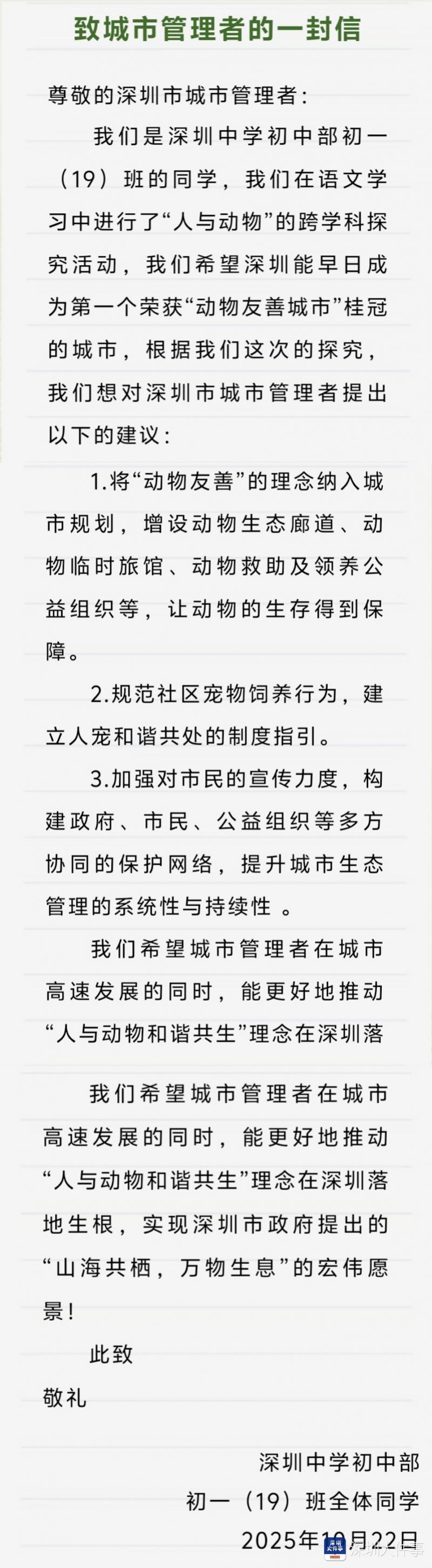

学生笔下的公民行动:

从课堂提案到官方回应

学生们并未止步于课堂讨论,而是主动拿起笔,给城市管理者写了《致城市管理者的一封信》,为“打造动物友善型城市”建言献策。令人鼓舞的是,这份来自学生的真诚提案,得到了城市管理者的高度重视与官方回应。深圳市城管局充分肯定了同学们的建设性意见,表示将积极研究采纳动物友善理念,并鼓励大家继续以“城市小管家”身份共同参与城市建设。

当校园里的思考转化为政府部门的关注,当课堂里的倡议成为城市治理的参考,学生们真切地感受到:自己不是城市发展的旁观者,而是可以用知识和勇气推动社会进步的公民。

在深圳这座年轻的城市里,这样的课堂就像一颗种子:它让“人与动物和谐共生”不再是一句口号,而是学生笔下的提案、画中的温暖、歌声里的共情,最终生长为公民对城市发展的深度参与和责任担当。这堂“语文+”跨学科课,证明了教育最动人的模样:它让书本里的文字活起来,让课堂外的社会亮起来,更让一群少年的公民意识,在探究与行动中真正树立起来。

采写:南都N视频记者周正阳通讯员雷来才韦国琼

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jingyan/787293.html