潮新闻客户端记者张苗通讯员陈胜伟

在浙江省农业科学院,常年保持25摄氏度至30摄氏度、70%至80%湿度的人工气候室中,博士生唐娅媛用镊子夹起两只两厘米长的幼虫,将它们分别放在分析天平上——它们不是普通虫子,而是可能改变全球塑料污染治理格局的“功臣”:斜纹夜蛾与草地贪夜蛾幼虫。近日,记者来到这间实验室,跟着科研人员近距离观察能吃下塑料的虫子们。

这两种虫子广泛存在于浙江田间地头,它们是《一类农作物病虫害名录》中的害虫。如今,害虫摇身一变,成为解决塑料污染问题的答案——它们被发现能对聚苯乙烯塑料进行生物降解。上个月,浙江农林大学林业与生物技术学院博士研究生唐娅媛,与浙江省农科院植物保护与微生物研究所副研究员张珏锋将该研究成果发表在国际刊物《危险材料杂志》上。

“这项研究为生物降解提供了全新思路。”《危险材料杂志》审稿人评价称,此前全球聚焦黄粉虫、蜡螟等少数昆虫,而夜蛾科降解能力的发现将资源范围扩大百倍,“利用昆虫作为载体获得更多降解塑料的菌株或功能酶成为了可能。”

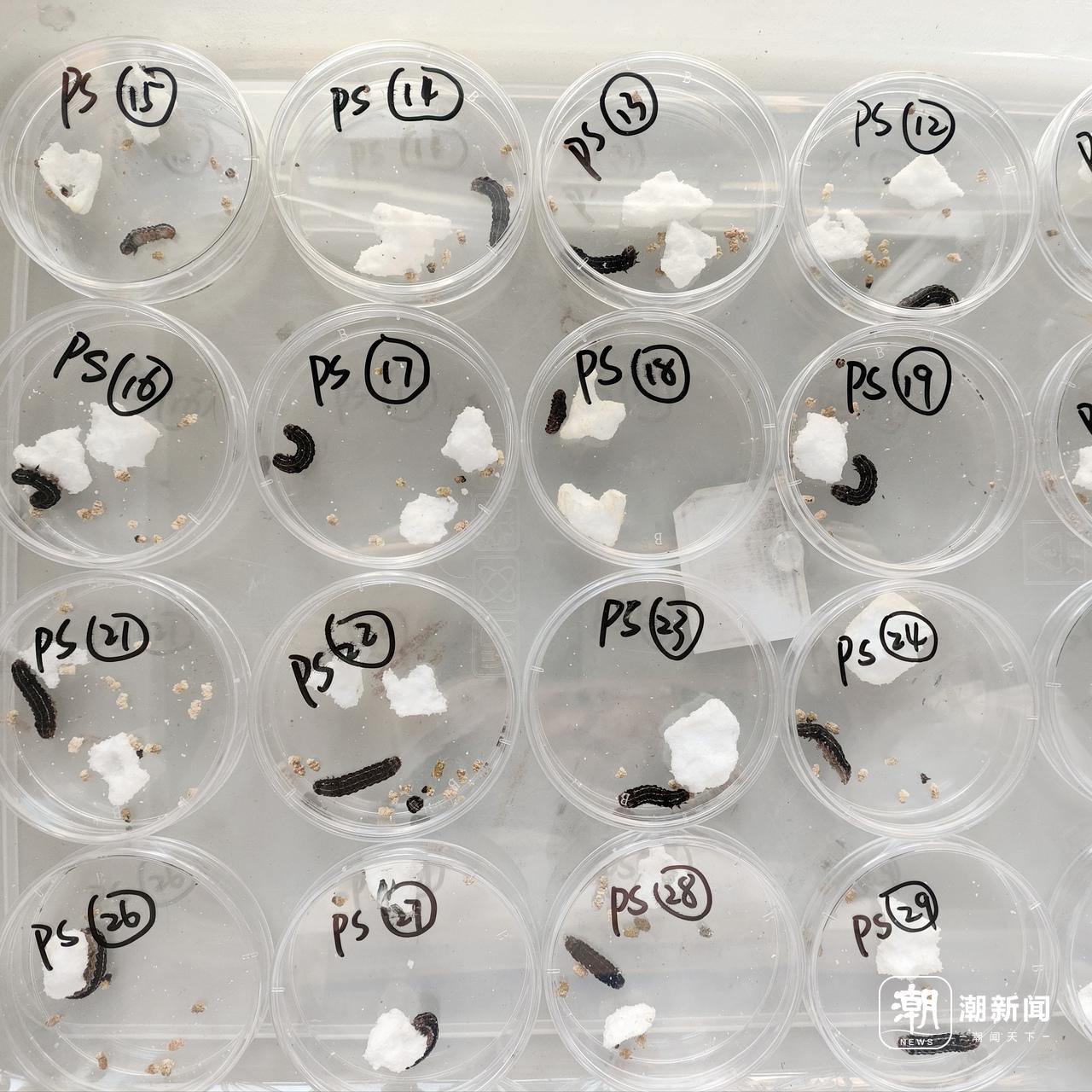

培养盒中,以包装泡沫为食的斜纹夜蛾幼虫

唐娅媛向记者展示了一组实验装置:数十个培养盒中铺满聚苯乙烯碎片——也就是常见的包装泡沫。她解释道,除了被用于包装泡沫,聚苯乙烯还被广泛用于农业地膜、土地改良剂、保温膜、水培植物漂浮板等,这是日常生活中最常使用的塑料种类之一,塑料在土壤中的自然降解需数百年,而这两种虫子仅用几天就能将分解。

通过肉眼可直观看到,幼虫用口器反复啃噬塑料泡沫,碎屑被迅速吞入体内,动作就像蚕宝宝吃桑叶一样。

记者看到,实验台上的气相色谱质谱联用仪正高速运转,屏幕上跳动着复杂的曲线。“这是分析塑料降解后的成分。”唐娅媛透露,团队通过热重分析、红外光谱、凝胶色谱等技术,首次捕捉到幼虫体内塑料降解的完整证据链,“我们发现,这两种幼虫能利用塑料中的碳源,取食塑料后,最终代谢出十六烷酸、油酸等长链脂肪酸物质。”这意味着幼虫能从塑料中获取养分。

实验室中的唐娅媛(左)与张珏锋(右)

人工气候室的隔壁,团队成员正在分子实验室有条不紊地提取幼虫肠道微生物的DNA。“塑料降解的关键在于肠道菌群。”张珏锋告诉记者,两种幼虫肠道内,单加氧酶、双加氧酶等降解酶浓度比正常状态更高,“就像一支‘拆解小队’,把长链塑料大分子切成小段。”

为什么会发现这两种虫子能分解塑料?这项颠覆性发现的起点,源于一次偶然。2022年,唐娅媛在农田调研时发现,野外捕捉到的斜纹夜蛾幼虫,将转运它们的塑料泡沫盒咬出了一个一个小洞,“有的虫子甚至在洞里面化蛹了。”泡沫盒中没有饲料,难道幼虫能靠泡沫塑料吸取到所需的养分?属于斜纹夜蛾幼虫“近亲”的草地贪夜蛾幼虫也存在这种现象吗?于是,验证这一想法的一系列实验就开始了。

现在,团队已从幼虫肠道中分离了一株能进行生物降解的潜在功能菌。“研究的意义不止于实验室。也许未来有可能将幼虫肠道中分离的功能菌群用于废弃塑料处理以及农田地膜等微塑料残留的修复等等。这项技术将为从源头‘消化’微塑料残留打下基础。”张珏锋透露。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jingyan/747241.html