数据显示,2024年,西安市常住人口总量达到1316.76万人,全年净增8.94万人,超越郑州、济南、青岛等北方城市,跃居北方城市常住人口增量榜首。

根据“七普”数据,2010年至2020年,西安以448万的人口增量位居全国第四、北方第一。

《每日经济新闻》记者注意到,2023年,西安曾短暂失去优势,当年常住人口仅较上一年增加8.23万人,被郑州超越。2024年,西安人口吸引力强势回归,重新夺回北方城市人口增长的头把交椅。

这既得益于其稳固的经济发展根基,亦有优质医疗、教育资源等多元要素的协同赋能。不过,成绩的背后,人口激增带来的一些挑战依然不容忽视。

未来,如何在集聚中实现平衡、在扩张中提升质量,将是这座千年古都迈向“强城”的关键命题。

增量居北方城市首位

在人口流动加速的当下,常住人口增量已成为衡量城市综合竞争力的核心指标。

全国各大城市纷纷推出人才新政、落户优惠等政策,以争夺人口红利。而经济发展水平、产业结构布局、生态宜居程度和营商环境优劣等因素,正深刻重塑着人口迁移的版图。

西安凭借教育医疗资源富集、就业机会充裕等综合优势,吸引了大量人口流入。

从增量来看,西安2024年末常住人口1316.76万人,较上年末净增8.94万人。

横向对比北方重点城市,济南2024年年末常住人口951.5万人,比上年净增7.8万人,增长0.8%。青岛2024年年末全市常住人口达到1044.25万人,比上年增加7.10万人;天津2024年年末全市常住人口总量1364万人,与上年持平。

值得注意的是,西安在十年人口增长维度同样表现亮眼,根据“七普”数据,2010-2020年西安常住人口增长448万,位列全国第四、北方城市榜首。

尽管2023年郑州以18万的常住人口增量短暂超越西安,占据北方城市人口增长首位,但2024年西安成功反超,以8.94万的增量,重回“北方人口增量第一城”。郑州2024年常住人口增加7.8万人,总量达1308.6万人。

在城镇化进程方面,2024年西安城镇人口规模为1059.07万人,城镇化率达80.43%。相比之下,郑州城镇化率81%,较上年提升1个百分点;青岛城镇化率78.87%,济南城镇化率76.2%,而天津以85.49%的城镇化率领跑北方城市。

从全省视角观察,2024年年末陕西省常住人口3953万人,较上年仅增加1万人,西安常住人口总量占全省人口总量的33.31%,且增量是全省人口增量的8倍。

这也意味着,西安作为省会城市,凭借强大的“人口虹吸效应”,持续保持人口正增长态势,在全省的辐射带动作用尤为显著。

知名经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示,虹吸效应显著属正常现象,应允许农村及小城市闲置劳动力流入城市。这一流动存在双重利好:对农村和小城市而言,人口外迁可提升人均资源占有量;对大城市来说,人口集聚能推动发展。“应该鼓励人口流动,要更多地将注意力放在新城市居民‘人’的权益保障均等化上。”

背后驱动力

时隔一年重夺“北方人口增量第一城”,这一数据背后,体现了西安的综合吸引力,也折射出中国人口流动与区域发展的深层逻辑。

城市经济韧性和发展活力是吸引人口的最主要动力,尤其是第二产业工业和第三产业服务业的繁荣和活力。

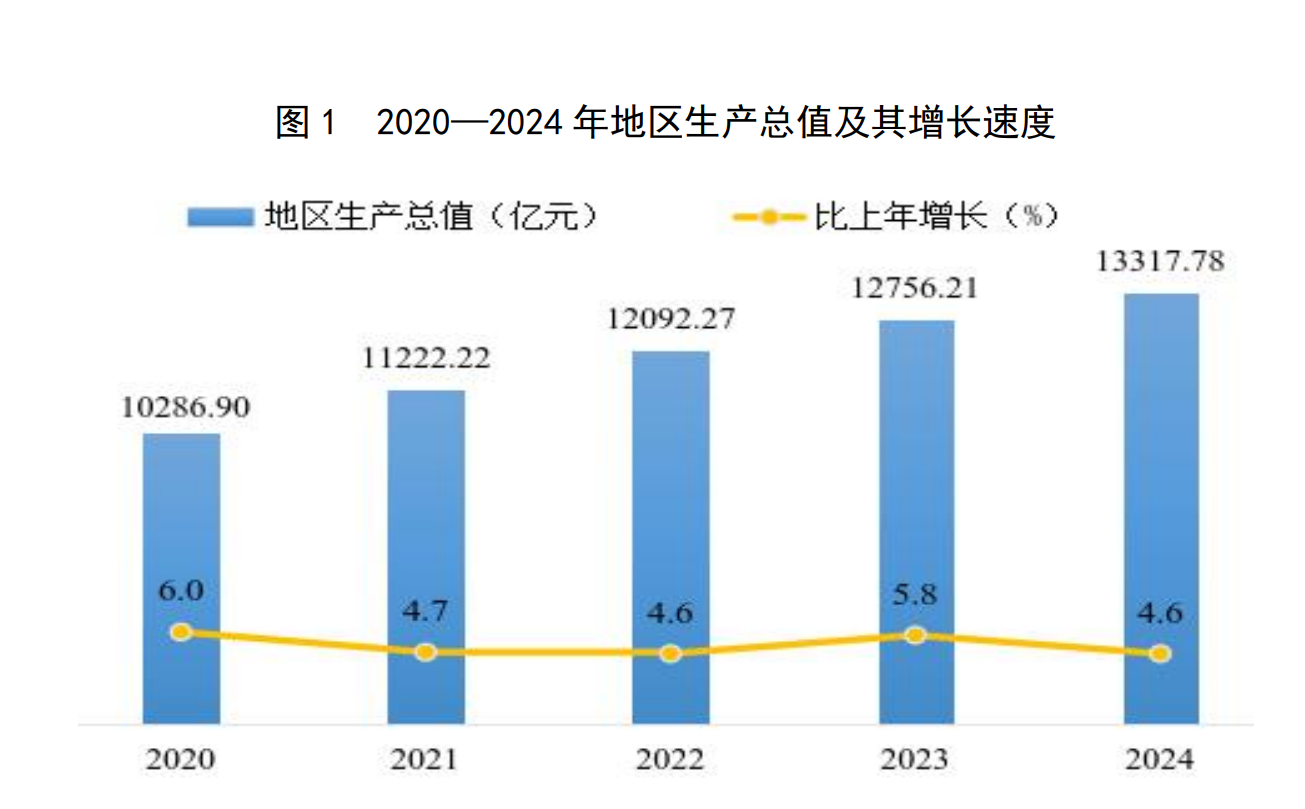

2024年,西安的GDP为13317.78亿元,其中,第二产业增加值3873.96亿元,增长4.1%;第三产业增加值9123.69亿元,增长4.8%。

拆解工业数据,全市规模以上工业增加值比上年增长6.5%,六成以上行业产值实现增长。西安在传统产业上保持了较好的韧性,如铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长9.7%。

同时,在新兴产业上稳步提速,如新能源汽车产量增长14.3%,民用无人机增长2.9倍,太阳能电池增长61.4%,3D打印设备增长41.9%,集成电路圆片增长36.7%。

三产服务业上,第三产业占比68.51%,产值接近万亿,全国排名第15位,发展迅速。工业的韧性及三产的强劲,提供了大量就业岗位,吸引中西部劳动力。

城市的战略地位对人口的聚集效应亦不容忽视,“强省会”战略下,西安作为西北唯一国家中心城市,承担着辐射中西部、平衡区域发展的使命,某种程度上,对周边城市形成虹吸效应。

数据显示,2023年陕西全省人口减少4万,而西安独增8万。

同时,众所周知西安是“教育重镇”,教育资源在全国省会城市中居于前列,对人口亦极具吸引力。

西安拥有63所高校(本专科),近百万在校大学生,毕业生规模庞大,高等教育资源不仅为本地输送人才,也吸引外省学生留陕就业。

除了高等教育与职业教育,西安在基础教育及高中教育同样有大量优质的资源,2017年户籍政策放宽后,外省学龄儿童迁入显著推高小学入学人数,前几年引发争论的“教育移民”,就是西安教育资源吸引力的佐证。

“还是要促进产业转型,低端产业提供大量就业,但这些就业只是一个城市扩容的基础,从长期看,高质量的就业,高附加值的产业,才是城市长期扩张、稳定发展的基础。所以,要积极地推进科技创新。”盘和林告诉每经记者。

值得注意的是,各地掀起的“抢人”大战,亦成为吸引人口流入的重要因素,西安亦不例外,为了吸引人才,西安推出户籍松绑政策,陕西省内(除西安外)户口通迁政策、居住证互认等降低落户门槛,吸引了大量人口流入。

红利与挑战

一座城市对人口有吸引力,可以给城市带来不少红利,但也同时面临不少挑战。

按照当下国际局势和国内形势,可以说,在未来相当长的时间内提振消费、扩大内需将是我国维系经济增长的主要动力。

近几年,中央经济工作的重点和首要任务都是提振消费,而城市人口的增加无疑可以促进消费升级与城市竞争力提升。

2024年,西安社会消费品零售总额达5435.63亿元,通讯器材、日用品等消费类别增长显著,新增人口对于消费的促进明显,同时人口流入也有利于扩大市场规模,推动服务业升级。

另有数据显示,西安城镇居民人均可支配收入达到45082元,居民消费支出增长3.3%,这意味着,西安建设国际消费中心城市,人口的增加,消费的提升,是最强的底气和支撑。

人口的增加,特别是年轻人口的增加,还可以促进人口结构调整,增加劳动力供给,2024年西安城镇新增就业就达18.08万人,劳动力供给也增强了经济的韧性。

而年轻人,如85万的在校大学生也为城市创新注入活力,这些大学生成为西安新兴产业和科创企业的人才支撑。

当然,硬币的反面在于,大量人口带来红利的同时,也给城市的公共服务增加不少压力,比如学位紧张和教育资源分配,城市竞争激烈而周边农村学校闲置,住房供需关系的影响,占比21.6%老年人口叠加社保支出压力,很大程度上考验城市承载力。

盘和林指出,城市承载力面临消费品与必需品供给、交通、环境、公共安全及就业等多方面考验。解决这些问题需多措并举,例如优化资源配置,通过完善交通规划、加强基础设施建设(如发展城市轨道交通缓解拥堵),以及健全社会保障体系、增加保障房供应等。“人口增加,既意味着城市收入的增加,也意味着城市开支也将同步增加。”

另外,一个不容忽略客观事实是,西安的二产尽管保持了一定的韧性,但要从人口“大城”到“强城”,必须补齐工业短板。

2024年,西安二产增加值位列“万亿之城”最后一名,过度依赖第三产业可能导致经济结构单一,做强工业,西安经济将会再迈上新的台阶,对于人口的承载能力也会进一步增强。

诚然,西安的人口增长是经济韧性、政策红利与教育优势的综合结果,但其“北方第一”的光环下,仍需直面区域失衡与结构矛盾。

未来,如何在集聚中实现平衡、在扩张中提升质量,将是这座千年古都迈向“强城”的关键命题。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jingyan/743725.html