2025年2月13日,鸟类演化历史被改变。

在一幅生态复原图上,“政和八闽鸟”用雄劲有力的爪子抓住树干,站立在湖边的树木上,昂着头望向远处,头顶与凤头鹦鹉相似的羽冠,身披蓝绿色、橙红色的羽毛,与现代鸟类的形态差异不大。

“政和八闽鸟”生态复原图。图/受访者提供

日前,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称“古脊椎所”)和中国福建地质调查院(以下简称“福建地调院”)组成的联合考察团队在《自然》杂志上发文。两年前,在福建省政和县大溪盆地,研究人员发现了目前全世界最古老的鸟类化石。经过修复和研究分析,研究团队确定该化石来自约1.48亿年至1.5亿年前的鸟类,将其命名为“政和八闽鸟”。

“政和八闽鸟”的发现,证实了现代鸟类的体形在侏罗纪晚期已出现。通过分析和推算,研究团队将鸟类起源的时间推进到中侏罗世晚期,即距今1.72亿至1.64亿年,比此前认为的起源时间提早了近2000万年。这项研究的通讯作者、共同第一作者为古脊椎所研究员王敏。他告诉《中国新闻周刊》:“通过对‘政和八闽鸟’的发现,我们才意识到,对于鸟类起源这样一个科学问题,现有的认识可能还只是冰山一角。”

意外的发现

2023年11月11日,初冬的福建天气寒冷。王敏留意到前一天夜里下了雨。下雨天不利于野外工作,不仅上山路滑,还影响对化石的考察。

2021年开始,古脊椎所和福建地调院组建联合考察团队,在福建的多个盆地考察古生物。2022年下半年,团队向北转移至福建省南平市政和县,在政和县杨源乡找到了一个侏罗纪晚期的盆地。当年10月,他们发现了福建省第一件恐龙骨骼化石。经过修复和研究分析,这一新物种最终被确定为鸟翼类,被命名为“奇异福建龙”。王敏说:“‘奇异福建龙’的发现,让我们觉得这一工作地点潜力还是比较大的。因为我们陆续还找到了一些龟鳖类和离龙类化石。”

王敏在政和化石发掘现场。图/受访者提供

团队每年的野外定点发掘工作分为两次,一次是从2月底到5月初,另一次是从9月底到12月初。野外考察期间,团队的作息规律。早上七点半吃完早饭准备上山,中午十一点半左右回驻地吃午饭,下午一点半再次出发前往山上,直到四点半至五点才返回。从2021年到2023年,累计三百多天的野外考察中,团队几乎保持一样的作息,除非遇上下雨天。

这天接近中午时,王敏留意到天空逐渐明亮起来,冷风吹过,地面的雨水很快被吹干了。于是,他和团队还是决定前往山顶的采石坑看看。山顶的采石坑三四米深。如同过去三百多天的挖掘工作一样,他们把每一个可能保存化石的石块从采石坑里搬上来,用地质锤劈开,仔细查看当中有没有化石的存在。

这一次,惊奇的发现意外降临。野外工作一个多小时后,福建地调院的技术人员找到一块暴露着骨骼的石头,长约15厘米、宽约10厘米。他拿给了正埋头挖掘的王敏。这块石头不大,但王敏注意到石头上有两块骨骼,一块是肩胛骨,另一块是乌喙骨。他判断,这很有可能是一件鸟类化石。王敏第一时间拍下照片,发给了自己的博士生导师,中国科学院院士、古脊椎所研究员周忠和。周忠和也是考察团队的一员,从事中生代鸟类与热河生物群的研究。他的判断与王敏一致。

鸟类化石相对稀缺。周忠和解释:“生物保存为化石的过程通常需要水体环境的参与,比如海洋、湖泊等。因此,水生生物死亡后,保存为化石的概率较高。而鸟类大多数生活在陆地、森林环境,需要在水边死亡,并被快速埋藏,才能成为化石。”这样的条件对于大多数鸟类而言比较少见,因此,鸟类化石保存的概率通常较低。

此外,生命演化过程中,一开始生物的种类较少,分布范围较小,随着时间推移,种类多样性和分布范围才逐渐增加,因而早期的鸟类化石尤为难寻。2000年后,河北、辽宁等地曾发现距今1.2亿—1.31亿年的白垩纪鸟类化石,这一时期的鸟类在全球分布广泛。但再往前追溯,具体到“侏罗纪的鸟类分布范围有多大,福建是否存在过侏罗纪的鸟类”,此前是不确定的。周忠和表示:“原来也没有抱太大的希望,只能说试试看。”

古脊椎所所长、中国科学院院士徐星主要从事中生代爬行动物化石及地层学研究,自20世纪90年代开始进行野外考察工作。去年11月,他曾去过政和县的野外工作地点。他看到,四周山上满是郁郁葱葱的树木,采石坑的面积也比较小。他分析,福建植被茂密,给野外工作造成一定限制。一方面,化石多保存在岩石中,采集化石需要依据前人工作或自己发现已有化石露出地表,判断该区域有潜力,进而才挖掘。在植被遮挡下,很难观察到化石线索。另一方面,为保护生态,在植被覆盖的区域采集化石需要审批,成本比较高。

其次,现场采石坑整体面积相较于辽宁、河北等地的更小。徐星分析:“辽宁和河北等地的单个采石坑面积一般不大,为一百至三百平方米,但数量可能有成百上千个。”据王敏介绍,政和县杨源乡大溪村的采石坑面积为三四百平方米,目前仅有一个。徐星还认为,福建的岩石相较辽宁等地的岩石更易破碎,采集化石时不易成形,不利于保存更完整的化石。

然而,在这样的环境条件中,王敏团队却连续发现了“奇异福建龙”“政和八闽鸟”。

唯一确切的侏罗纪鸟类

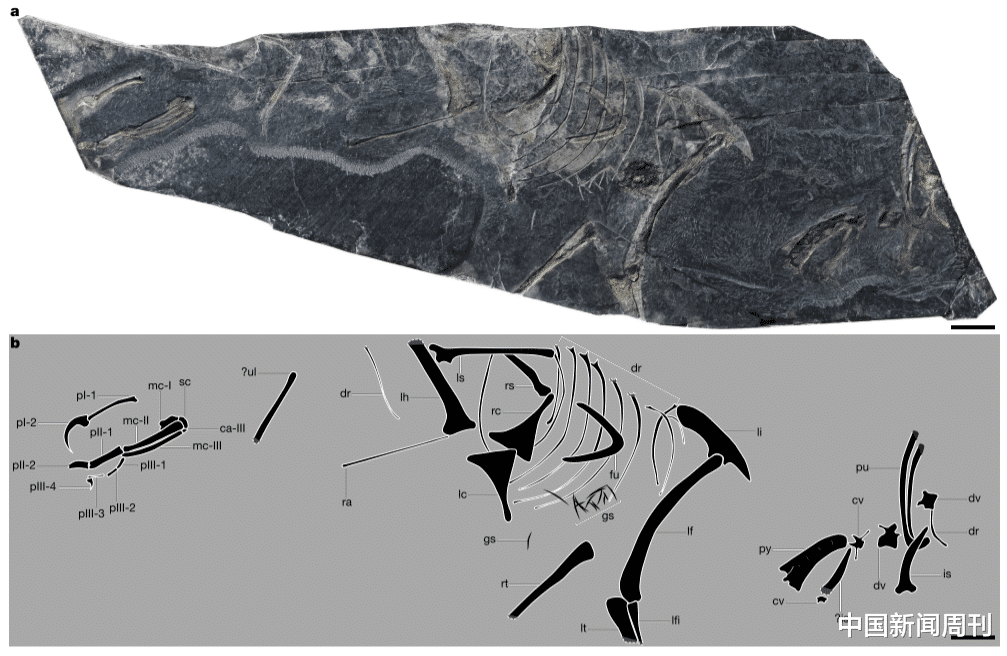

“政和八闽鸟”的标本缺少头部,身体只保存了一部分。通过室内修复和研究分析,研究团队对这只鸟的认识逐渐清晰。它的体形与今天的凤头鹦鹉相似,体重约100克,生活在类似湖边、沼泽的湿润环境。

“政和八闽鸟”标本。图/《自然》杂志论文截图

最关键的特征在于“政和八闽鸟”的尾巴短且末端有尾综骨。短尾是现代鸟类有别于蜥蜴、鳄鱼等爬行动物的一大特征。现有研究认为,鸟类由恐龙演化而来,而多数恐龙具有长尾。“恐龙向鸟类演化的过程中,什么时候发生尾巴缩短就成为了一个重要问题。”王敏说道。尾巴缩短能够减轻鸟类的体重,保证身体重心进一步前移。这有助于它们飞行时保持身体姿态的稳定,适应飞行。

而尾综骨是由短尾后面几枚尾椎愈合到一起形成的。王敏解释说:“尾综骨的出现是现代鸟类体形结构(演化)的标志性事件。”具有尾综骨结构的“政和八闽鸟”表明,现代鸟类的体形早在侏罗纪时期就已形成,将这一特征出现的时间提早了2000万年。徐星介绍,过去,类似于“政和八闽鸟”这样的物种化石最早是1.3亿年前的,比如河北地区发现过的白垩纪时代的弥曼始今鸟,与“政和八闽鸟”形态类似。

长期以来,多数科学家认为侏罗纪时期的鸟类化石仅有始祖鸟。此前,生活在约1.5亿年前的始祖鸟被认为是最古老的鸟类,但“始祖鸟是否属于鸟类”尚存争议。

徐星解释说:“始祖鸟被归于鸟类的主要依据是它身上的羽毛,有羽毛的动物一般都归为鸟类。但是始祖鸟长得像恐龙,有长长的尾巴。一般我们熟悉的鸟类只有短短的尾巴。”更重要的是,这些年在中国和世界其他地方也发现了一些与始祖鸟相像的小型恐龙,不光都有羽毛,还有相似的骨骼形态,包括长尾。目前也有一些研究把始祖鸟归入恐龙的恐爪龙类。

科学家们对于“始祖鸟是否属于鸟类”仍没有完全一致的结论。而在“政和八闽鸟”上,却不会产生相似的疑问,因为其具备典型的鸟类特征,比如肩带和腰带特征与一些白垩纪鸟类相似等。因而“政和八闽鸟”是目前全球唯一的、确切的侏罗纪鸟类。徐星认为:“‘政和八闽鸟’的发现打开了一扇窗口,让我们看见原来无法了解的侏罗纪世界。”

揭示生物演化历史

亿年前的地球生物古老又神秘,古生物学家长期试图回答的命题就包括“地球历史上生物究竟如何起源、演化和灭绝”。王敏认为:“每一个生物是如何起源的、绝灭的,多样性是如何增加的,这都是人类认识自然的一个非常重要的切入点。”

这次发表在《自然》杂志的研究中,王敏团队还发现了另一件保存更加不完整的鸟类化石,由一块叉骨组成,与白垩纪时期的今鸟型类相似。今鸟型类是中生代鸟类中的一大类群。在约1.5亿年前的地层中找到这一化石,意味着在政和地区不仅生活过“政和八闽鸟”,还生活过单独叉骨代表的鸟类。王敏提到,“如果单独叉骨的确属于今鸟型类,那么今鸟型类出现的时间至少可以追溯到1.5亿年前,比今鸟型类更原始的其他鸟类出现的时间要相应地提早,整个鸟类的起源时间还将会更早”。

作为演化生物学的分支之一,古生物学探索鸟类、哺乳动物等主要生物的起源和演化,也研究地球生物多样性的形成过程。徐星解释,地球生物早期的面貌与现在不同,直到生命从海洋逐渐向陆地扩散,陆地生态系统才逐渐形成。

随着时间推移,生物的生活范围不断扩大,一些陆地生物逐渐进入空中,生物的身体形态和结构、生理特征也要发生相应重大变化。徐星指出:“这是地球生命演化历史中的主要演化事件,鸟类起源研究就是探究动物如何从陆地转向天空的变化规律。研究‘政和八闽鸟’可以告诉我们这样的生物如何占据地球。”

探究古生物多样性,不仅能追溯生物起源,弥补历史的空白,也能够启发对于未来的预测。“生物的绝灭往往与地质环境的变化有关系,这对于我们现在人类自身来说也是至关重要的。对于未来气候变化和生物多样性之间的关系,可以在地质历史过程中去寻找数据,帮助优化模型、估算未来。”王敏说道。

“全球气温升高一度、两度,对物种多样性将产生多大的影响?”类似这样的问题,也许能够基于地质历史过程的数据找到答案。王敏认为,这也是发现“政和八闽鸟”对于人类的意义所在。

作者:胡怡芹编辑:杜玮

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jingyan/731528.html