潮新闻客户端记者李沐子于瓅

左眼清晰明亮,右眼一片混沌——这是北京大学副教授范晓蕾的“视”界。2015年,范晓蕾入职北大不久后遭遇突如其来的医疗事故,导致她的右眼视力降至0.1。

“闭上左眼,我只能辨出眼前人的轮廓,容貌无法辨识。”范晓蕾用了三、四年时间,才适应了单眼生活,甚至做好右眼完全失明的准备。“但我不能接受的是,肇事方的责任如此之轻,我希望能对其进行惩罚性赔偿。”

事发后,范晓蕾以侵权责任为案由将涉事的北京熙仁医院(以下简称“熙仁医院”)和广东佛山华特气体有限公司告上法庭。2020年元旦,一审法院判涉事医院承担全部责任,赔偿范晓蕾34500元,但驳回了她提出惩罚性赔偿的诉求。随后,范晓蕾和熙仁医院均提起上诉。

时隔三年后,案件又有了最新进展。10月15日,潮新闻记者从范晓蕾处获悉,法院将于10月16日14时举行二审前的现场谈话。“我二审的主要诉求还是‘惩罚性赔偿’。”

与此同时,范晓蕾试图通过刑事路径,为致残的右眼讨要说法。2023年7月,她以熙仁医院和时任院长张晓丽销售不符合标准的医疗器材为由向海淀警方报案。目前,该案处于证据补充阶段,尚未立案。

失效的“安全锁”

北京初秋的早晨,记者在安河桥站地铁口见到了穿着休闲运动服的范晓蕾,她说喜欢这样的季节,适合徒步爬山,也适合寻找美食。因为坐飞机可能会影响眼压,她已经很多年没有远行,于是爬山和美食成了范晓蕾当下的爱好,“我不能因为眼睛而放弃生活。”

再过不久,范晓蕾又将开启一场保护右眼血管的“斗争”——每周两次到医院打针促进右眼血液循环,两次全身针灸来尽可能保障右眼不加速恶化。这场没有硝烟的“斗争”将一直持续到来年初夏,然后循环往复,年复一年。

失去右眼之前,范晓蕾正是年轻张扬的年纪。2013年,30岁的范晓蕾获得了全国汉语方言学会“首届青年学者论文比赛”第一名,自此在学术圈打响了名号。2014年11月,她从香港科技大学博士毕业,于2015年1月顺利入职北京大学中文系任教,成为北大中文系第一个“非升即走”的助理教授。

在她以为北京大学是生活和事业的新起点时,命运却和她开起了玩笑。入职9个月后,范晓蕾在北大校医院被检查出“右眼视网膜轻度脱离”,矫正视力0.8,“北大校医院赶紧把我转诊到定点医疗机构北京大学第三医院(以下简称北医三院)做后续治疗。”2015年9月8日,在一位北医三院的实习医生,同时也是北大医学部在读博士的介绍和陪同下,她到该院知名眼科主任马志中处看诊。

“他(马志中)说视网膜脱离程度很轻,不需要开刀手术,只要打一针就好。”但马志中要求范晓蕾到私立医院熙仁医院做打针治疗。

一时之间,范晓蕾有些拿不定主意,为此,她又私下咨询了在外省眼科就职的中学校友,“他说马志中让干啥就干啥。”从北医三院的实习医生,到毫无利益关系的第三方眼科医生,范晓蕾用尽了身边的资源将所谓的“安全锁”都上全了,最终选择相信马志中。

当天离开北医三院,范晓蕾马不停蹄赶往熙仁医院,为她执行打针治疗的医生是熙仁医院的院长兼眼科主任张晓丽。

打针治疗的过程其实非常快,一管八氟丙烷气体,通过针头缓缓注入到范晓蕾的右眼眼球。治疗过程中,张晓丽向范晓蕾解释,“这种惰性气体顶着视网膜,等它长结实了,气体消失,眼睛就恢复了。”

范晓蕾回忆,气体进入右眼的那一刻,没有疼痛,也没有太多不适,只是眼前瞬间被蒙上了一层雾气。

“中毒”的右眼

疼痛,在范晓蕾打针治疗两周后出现。

“眼睛的疼一直蔓延至眼眶和脑部。”2015年9月28日,范晓蕾由马志中带着前往熙仁医院抽出残余气体,并注入空气恢复眼压,并从马志中处得到“气体的毒性反应”“中毒了”的回复。这天,她顾不上午饭,跑到北京大学人民医院,挂上了眼科陶勇医生的门诊号,“他(陶勇)说眼底伤害是不可逆的。”

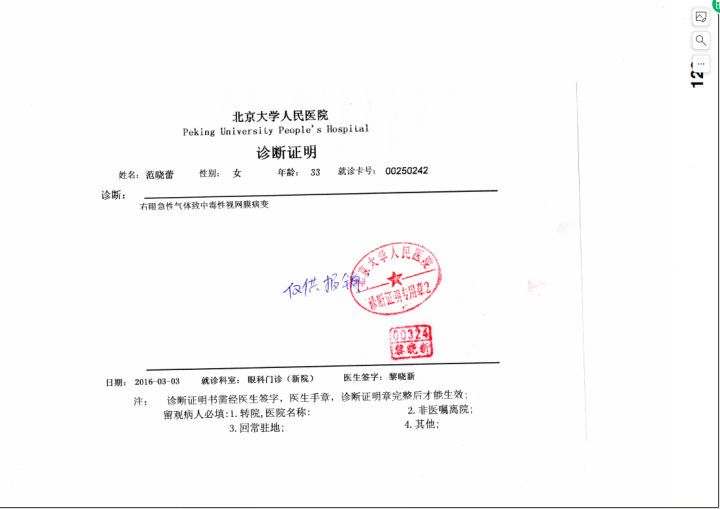

之后,范晓蕾在同仁医院被诊断为“右视网膜脱离C3F8眼内注射术后缺血性右视神经病变”,北京大学人民医院为“右眼急性气体致中毒性视网膜病变”,中国西苑医院及协和医院的诊断为“中毒性视网膜病变”。四份权威的“判决书”对她的右眼判了“死刑”。

这对范晓蕾来说,犹如晴天霹雳,右眼失明意味着要重新学习用单眼看世界,甚至可能影响科研方向和眼睛使用寿命。这个他人眼中柔弱文静的姑娘,开始陷入“一点就燃”的情绪怪圈。在情绪最不稳定的几年里,她会因为母亲没有按时做饭,甚至是饭菜不合胃口这些小事而大发雷霆。

右眼“中毒”后不久,范晓蕾的左脚两次扭伤,左侧膝盖摔伤,冬天左侧肩膀疼痛异常,多次朝左侧摔倒,“后来有位眼科医生说是我眼睛‘中毒’可能影响到了脑部血管,相当于我可能遭遇过一场小型的中风。”

在学术方面,范晓蕾很快将自己的科研范围收窄,从更广泛的汉语方言研究,转向普通话研究,“因为普通话研究不用去各地进行调查。”她也几乎不再考虑任何需要离开北京的国内外项目,担心坐飞机对眼睛造成压力,且离开北京后,不能做针灸。

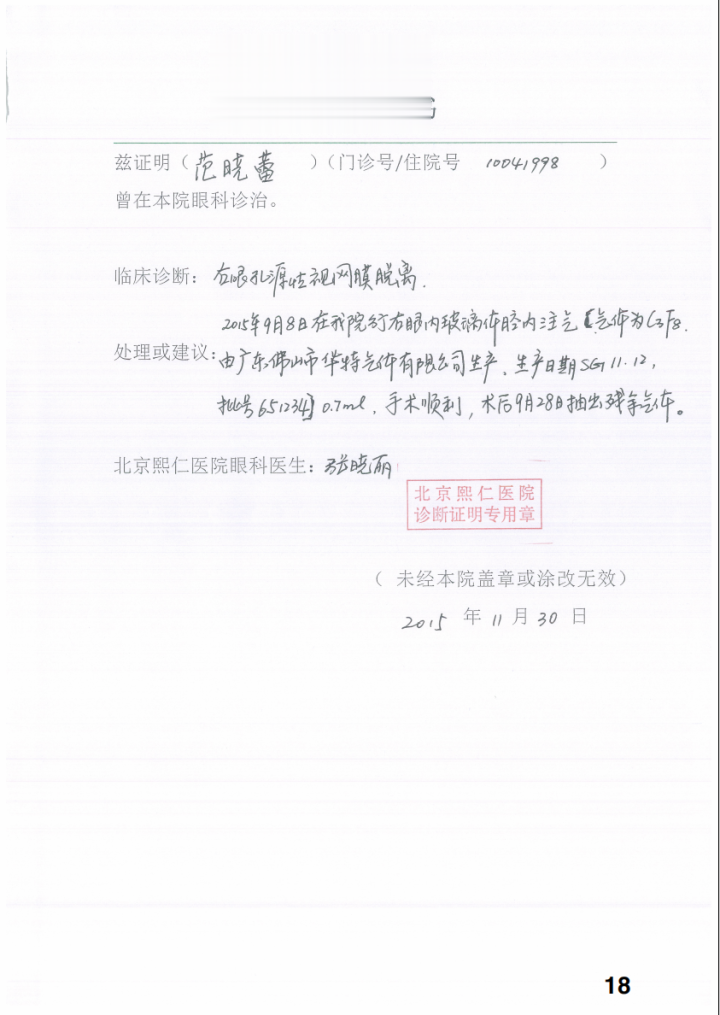

即便如此,范晓蕾也从未放弃寻找右眼“中毒”的真正原因。“之后每次再找马志中复诊看病都会录音,包括去熙仁医院找张晓丽也会录音。”2015年11月30日,范晓蕾成功得到张晓丽开具的一张诊断证明书,证明书显示范晓蕾确实曾在熙仁医院进行右眼玻璃体腔内注气术,注射气体为C3F8(全氟丙烷,又称八氟丙烷),由广东佛山市华特气体有限公司(以下简称“华特公司”)生产。

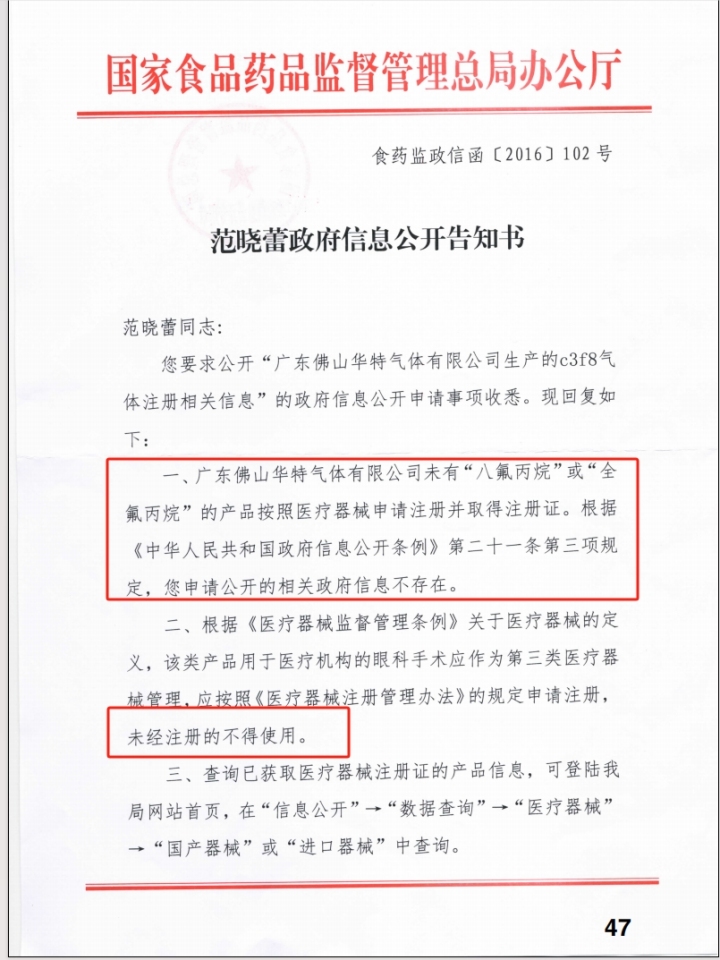

2016年2月4日,国家食品药品监督管理总局办公厅回复范晓蕾称,华特公司未有“八氟丙烷”或“全氟丙烷”的产品按照医疗器械申请注册并取得注册证。

国家食品药品监督管理总局办公厅回复范晓蕾的政府信息公开告知书

在获得这两份关键证据以及搜集完所有证据后,2016年8月,范晓蕾以侵权责任为案由,起诉熙仁医院及华特公司,要求赔礼道歉,赔偿现有损失5万元,支付惩罚性赔偿15万元,而伤残赔偿金等需在伤残鉴定完成后确定。2016年首次开庭后,范晓蕾追加了北医三院作为被告,而熙仁医院则先后追加了气体销售方北京市北氧特种气体研究所有限公司(以下简称北氧公司)及北京北普飞龙气体有限公司(以下简称北普公司)作为被告。最终,该案被告增加至五方。

“毫无意义”的胜诉

搜集证据大半年,庭审三年多,直到2020年元旦,范晓蕾才收到一审判决书。

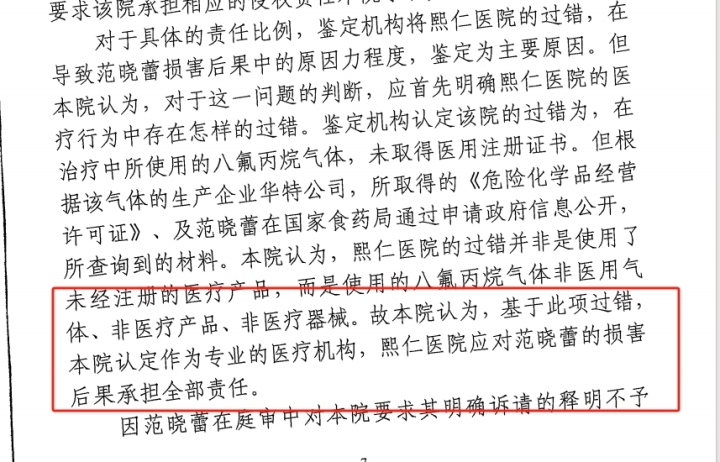

判决书中显示,由海淀区法院委托的北京民生物证科学司法鉴定所作出鉴定意见认为:熙仁医院的过错是导致范晓蕾损害后果的主要原因,但不认为北医三院在暂不具备手术条件情况下,推荐患者到熙仁医院治疗违反诊疗规范。

对于具体的责任划分,法院认为熙仁医院的过错并非是使用了未经注册的医疗产品,而是使用的八氟丙烷气体非医用气体、非医疗产品、非医疗器械。因此,法院认定作为专业的医疗机构,熙仁医院应对范晓蕾的损害后果承担全部责任。

而对于范晓蕾提出的惩罚性赔偿,法院认为北氧公司与北普公司的过错为未取得八氟丙烷气体的经营许可,而非产品本身的质量问题,而熙仁医院的过错是存在于对该气体的使用,而非生产和销售,故对范晓蕾的该项诉请不予支持。

因此,一审法院判处北京熙仁医院赔偿范晓蕾营养费4500元,精神抚慰金3万元,北氧公司和北普公司对熙仁医院上述赔偿义务承担连带责任。

范晓蕾收到一审判决书后不久就提交了上诉状,却再也没收到法院任何通知,案子陷入了漫长无声的等待中。在这期间,她努力从困顿中抽身,重回科研工作的轨道。2021年8月,范晓蕾通过了北大“非升即走”的考核,成为中文系的长聘副教授。同年,其著作《普通话“了1”“了2”的语法异质性》出版。她在工作里获得救赎,但病痛的影响仍在持续。

2023年2月,在一次和朋友聊天时,范晓蕾提到自己的遭遇,一时情绪激动,泪流满面。她知道,在他人眼中正常生活工作的自己,仍会因为一件小事或一句没有恶意的话,触痛“伤疤”,“北大心理辅导员说,我这是标准的创伤性心理障碍。”

身心俱疲之下,范晓蕾发现,尽管案子一审胜诉但却毫无意义,因为没有对任何一个被告产生实质影响,只有她停留在“二分之一的黑暗里”。“据我所知,熙仁医院已成为医保定点单位,马志中仍在北医三院看诊,张晓丽跳槽至另一家私立医院当副院长,他们仍在业内‘发光发热’,甚至北医三院眼科有医生仍在介绍病人到熙仁医院治疗。”

今年8月底,潮新闻记者在北京采访期间,走访了北医三院和熙仁医院。

下午3点的北医三院南门口,人流密集,粉色外立面的眼科大楼极为显眼,一楼大厅张贴着一张“眼科中心专家出诊一览表”,专攻眼外伤、眼底病、视神经疾病的马志中主任医师列在首位。

随后,记者来到该院宣传中心询问范晓蕾在此治疗眼睛的情况。“我们不清楚这个事情,因为我们不知道投诉到哪,现在在哪个部门管,我们都不太清楚。”一位工作人员让记者留下联系方式,但截至发稿前,记者仍未等到医院回复。

从北医三院打车到熙仁医院,仅需十多分钟。熙仁医院隐匿在一个浅巷里,紧贴一小区入口,大门口挂着“北京熙仁医院医保定点单位”的牌子。在一楼大厅处的名医墙上,仍挂着张晓丽医生的简介,但记者询问工作人员后,确认张晓丽已不在医院多年,现在也不在此坐诊,“早就不是我们这院长了。”探访当天,熙仁医院院长、副院长也均不在院内。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jingyan/387777.html