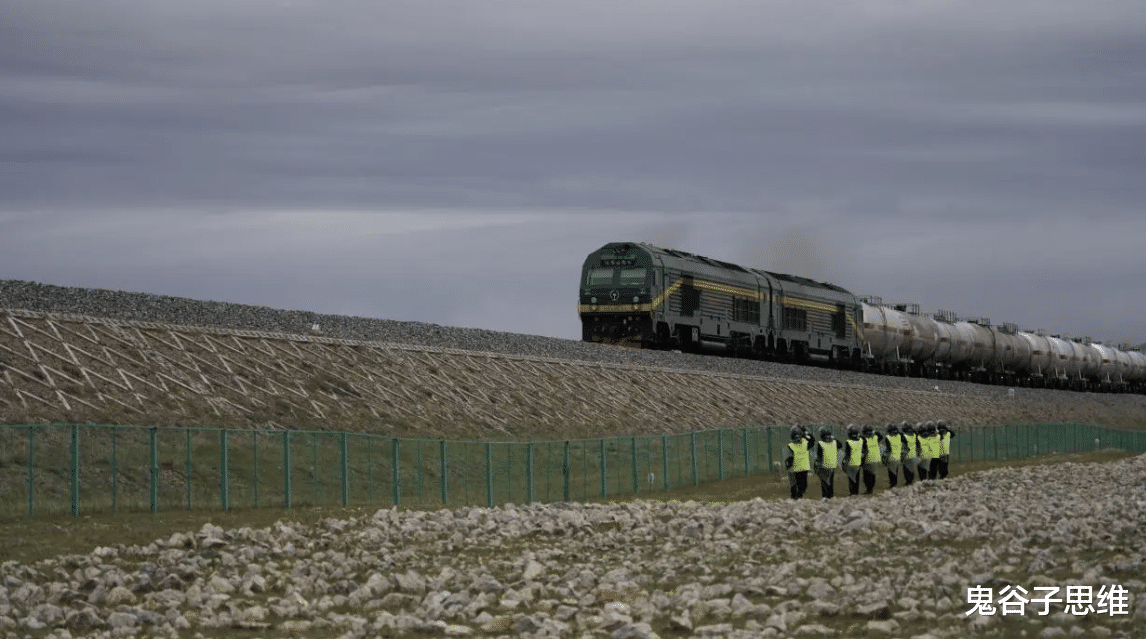

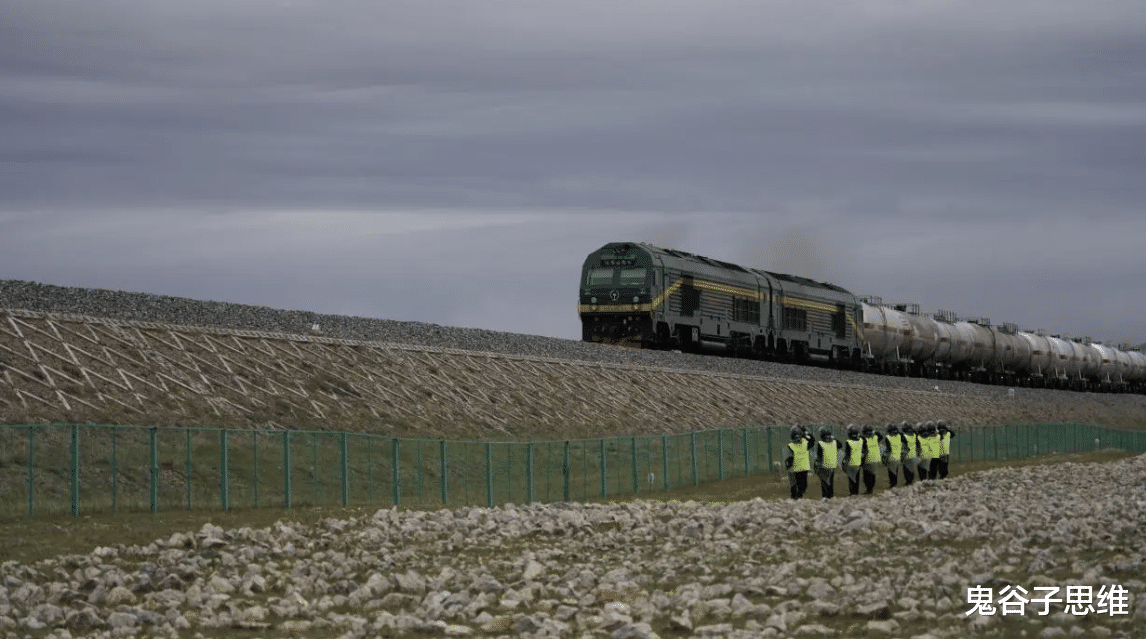

在通往拉萨的列车上,一位网友拍下了令他震惊的一幕。

火车穿行在青藏铁路上,那条被称为“最美铁路”的“天路”,沿途的风景,却单调的很。

唯有那片层峦叠嶂的群山,看上去比较壮观。

可就在这位网友举起相机,想拍一下火车外的群山之时。

他的摄像头,却不自觉地转向了一个渺小的身影。

亮色的外衣,黑色的制服,举手敬礼的人,和他身后小小的房子。

这样的身影, 每隔一公里,就会有一个。

他们是青藏铁路的护路员,也被盛赞为“比山还高的山”。

1、

次仁加措,一位普普通通的铁路护路员。

看他的名字就知道,他是一位藏族人。

次仁加措的出圈,也要得益于日益兴盛的新媒体行业。

一位坐火车去西藏的乘客,在冰天雪地之下,拍到了他对列车行礼的身影。

乘客将视频放到网上之后,引发了无数热议,次仁加措,也接受了央视记者的采访。

在那里,大家第一次了解到了,铁路护路员的生活。

次仁加措驻扎的地方,在海拔五千米的高原之上。

这是什么概念呢?

这意味着,他所在的地方,空气中的氧气含量不足海上的一半,常年的平均气温,在零下二度左右。

冬季最冷的时候,能达到零下四十度。

在去西藏旅行的网友们吐槽,去西藏不能洗澡,不能大跳,随时都得带着氧气瓶的时候。

次仁加措,已经在这里待了整整10年了。

他是那曲市安多县,措那湖大队二中队的护路队员。

铁路护路员的工作,并不好做,尤其在时间上面,根本就没什么优势。

他们最低的工作时间是12个小时,一行人三班倒。

因为常年在这样的生存环境之下,次仁加措和战友们的身体,都或多或少的有点小毛病。

或者,我们可以将这个范围扩大一些。

所有驻守在西藏的护路员们,在年轻时,身体都会有被冻出来的一些小毛病。

到了老年,风湿、体寒、关节炎等疾病,都是标配。

次仁加措今年35岁,脸上和手上常年的冻疮,以及骨头缝里透出的疼痛,可他已经习惯了。

因为这条铁路的重要性,每隔一公里,就会有一个值班岗亭。

岗亭看似集中,实则不然。

青藏铁路全长1956公里,中间经过的城市数量,远远不如平原地区。

不仅如此,因为独特的地势,这里连丛林和平原都十分罕见。

铁路要穿过连绵的雪山,丘陵、高原,因而这里,是没办法修建城市的。

面对严酷的环境,他在刚刚接触这份工作时,也很害怕。

连植物都稀疏的地方,更别提动物了。

而一个活物都没有的高原,日常陪伴他的,只有凛冽的风声,时而夹杂着,火车呼啸而过,鸣笛的声音。

次仁加措表示,也就是这个声音,支撑他过了这么多年。

2、

大家都知道,青藏铁路是在2006年通车的。

计算下来,次仁加措,大概就是在2013年左右做的护路员。

火车通车那年,他18岁,刚刚成年。

可是,许多人不知道的是,青藏铁路,我们整整修了51年。

勘测加上修建,包括近些年技术飞速提升后的铺设工作,一共修了半个世纪,1956公里。

1956公里意味着什么?

往前推51年,1972年,我们的铁路里程是7.2万公里。

也就是说,51年,我们铺了8.29万公里的路。

青藏铁路的修建,我国几乎是以举国之力在做,可也只不过才这么长而已。

当然,根据现在的技术,青藏铁路的里程完全可以再加一些。

不过没必要了,除非有更大的城市,和更多的项目要开通。

目前来看,提升数量已经不重要了,主要还是提高质量。

2023年的7月1日,一条新闻在网上不起眼的飘过。

“17年后,青藏铁路正式进入动车时代。”

这是具有划时代意义的一次开通。

正如17年前的7月1号那样。

十几年来,青藏铁路的改造工程一直在有条不紊的进行中。

全国铁路的全线升级,自然也不能落下这条天路。

这个通车的日子,是不是刻意选的,我们不得而知。

我们只知道,当天,是所有的岔路和信号更换工作全部完成的日子。

同时,也是西宁至格尔木的复兴号列车正式发车的日子。

正因如此,次仁加措在他的幼年和青年时期,见证了青藏铁路的建设。

成年时期,他又见证了青藏铁路的开通。

中年时期,他成为了铁路护路员,见证了高速列车进入西藏,护佑青藏铁路一公里的安宁。

如今,他依然还在那间小小的岗亭之中辛苦工作。

护路员的岗亭,其实也经过了几次升级。

比如说,刚开始,护路员休息的地方,就是个小小的帐篷。

风一吹就能跑的那种。

后来,帐篷升级成了铁皮房。

再后来,就是我们看到的值班岗亭。

现如今,值班岗亭已经被改造的很好了。

不仅加了供暖设备和供氧路线,且信号全覆盖,至少能打电话发短信。

有的地方,也配备了摩托车等交通工具。

10平方米的小房子,里面放了一张上下铺的铁架子床,还有一个可供人吃饭的桌子。

护路员的饭,是由总队的一位工作人员送来的。

天气暖的时候还好点。

要是天气冷的话,饭再怎么好好保温,到了他们手里,也是冰冰凉凉的了。

有时候,工作繁忙的话,他们甚至就直接在外面吃了。

不过,尽管条件简陋,对次仁加措来说,这依然是一份值得骄傲的工作。

他的岗亭离轨道很近。

每逢列车经过,只要他在列车旁边,无论在做什么,他都会放下手里的工作,站直身体,敬个标准的军礼。

他说:这个简单的动作,包含的感情很复杂。

既是对远方客人的欢迎,也是对铁路建设者和乘务人员的致敬。

最重要的,是告诉他们:有我们在这里,你们不需要担心。

3、

如今,随着铁路线路的增加,以及西藏旅游人数的攀升,次仁加措的工作,也愈发繁忙。

作为铁路员工,他陪伴家人的时间,本来就很少。

随着工作时间的延长,工作内容的加多,他留给家庭的时间,愈发的少了。

现在,大多数时候,都是他的家人主动去铁路驻守点去找他。

去的次数多了,次仁加措的儿子,也和父亲一样,在列车经过之际,举起小手,一起向火车敬礼。

次仁加措欣慰的说说:这是一种传承!

如今,青藏铁路上的护路员,大多数都是藏族人。

铁路海拔太高,只有从小生活在西藏的他们,才勉强承受的住高原反应。

可即便如此,19年来,依旧有29名护路员,将生命留在了这条路上。

他们其中的一些人,是因为生病。

还有一些人,直接牺牲在了工作的途中,是早晨交班的同事,发现他倒在了铁路旁边。

他们工作的小岗亭虽然这些年来一次次加强,一次次升级。

可是,这里毕竟不是收费站。

护路员的第一个班,在天才蒙蒙亮的时候。

奔波几公里去到自己的工作岗位,需要再岗亭交个班,最多待个几分钟,就要出去工作。

他们的工作很多,很杂。

尤其是在青藏铁路上,护路员们不仅要负责清除铁路两边的垃圾,还要记载轨道的情况,就连一颗螺丝钉都不能放过。

同时还要看着老乡家里的牛羊,不要进入铁路,就连过往的车辆也得劝离。

虽然负责的范围不算大,可铁路安全,是一个螺丝钉都不能放过的。

不过,根据透露出的数据来看,铁路护路员的基本薪资,也就在3千左右。

可即便是如此微薄的薪资,他们依然对自己的工作,充满热爱。

岗组,青藏铁路的护路员,19岁,已工作两年。

他说,从前,他们主要的交通工具是骑马。

穿上绿色的制服,是他长久以来的目标,如今,梦想实现,他很骄傲。

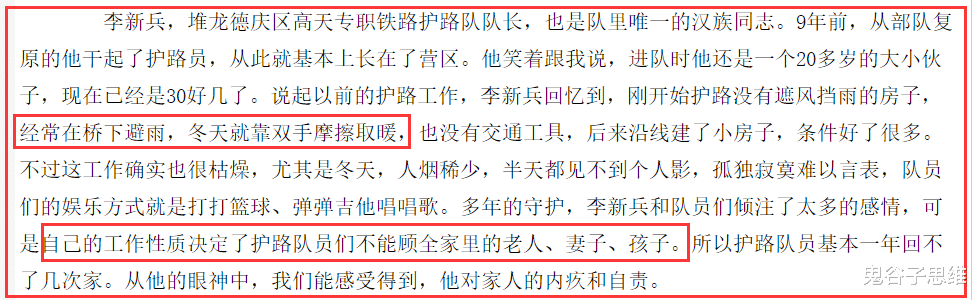

李新兵,青藏高原上,一位汉族护路员。

他刚来到这里工作的时候,连个简陋的帐篷都没有,大雪天就只能蹲在桥下取暖。

十多年来,他陪伴家人的时间很少,想起他们,李新兵充满了自责。

可想起工作,他又将自责转化为了动力。

如今,李新兵已经在高原上待了9年了。

如果没有意外,他会在这里继续驻守下去,守护着青藏铁路的安宁。

一位不知名的护路员,4年才能与家人过一次春节。

可是,当问他是否有遗憾时,他却语重心长地说:“让更多的人,平安回家!”

4、

“护路员”这个概念其实很早大家就知道了,但直到这几年,才被外界所广泛熟知。

除了日渐发达的通讯技术,一批批“坐上火车去拉萨”的游客们,也功不可没。

当然,所有的铁路工作人员,不管是信号员,还是调度,亦或是火车上的乘务、司机、保洁,都十分辛苦。

可是,当大家看到背着比他身子还大的包裹,只为在大雪中平衡身体的他时。

看到不小心栽进雪坑打了个趔趄的他,转头立正给火车敬了个礼时,没有人会不为此而动容。

他跌跌撞撞奔向他的信仰,致敬每一个坚守岗位的“平凡人”!

这对他们来说,也只不过是一份工作而已。

究竟是什么样的力量,支撑着他们的热爱?

这时候,我们又想起了那张照片。

照片中的他们,正在修建青藏铁路。

那时候,没有防风防寒的科技材料。

工人们只能穿着两层的毛衣毛裤,带着老款式的护耳帽。

每个人背后都背着个蓝色的罐子,正在作业。

那个罐子,正是氧气。

当年,为了抵抗严重的高原缺氧反应,相关部门向施工队源源不断的运来氧气瓶。

仅仅一年的时间,那段路的施工队,就用完了12万瓶氧气。

这张照片,是一位藏族的老婆婆在铁路开通之日,第一眼见到绿皮车时的场景。

依稀还记得,那年,因为这件事,举国欢庆。

火车开过的地方,藏民挥舞着手中的哈达,脸上全是兴奋、喜悦之色。

不久前,一个话题引爆了网络。

原因是,一个人在网上发问:青藏铁路给藏族人民带来了什么?抛去物质。

一位藏族姑娘是这样回复的:

为什么要抛开物质?

抛开物质,青藏高原上一座寺庙都建不起来!

除此之外,她还说了这样一句话:

“在我们还不知道外面的世界是什么样子时,青藏铁路已经把世界送到我们面前了。”

成本、责任、义务、意义?

所有的所有,一切的疑问,或许,都可以在这个回答中找到答案。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jingyan/348779.html