1月8日,泰国媒体报道,据泰国皇家警察透露,从初步调查来看,中国演员王星是人口贩卖的受害者。当王星和亲人准备好后,将与中国大使馆协调,预计1至2天可返回中国。

近日,王星在泰缅边境失联,王星女友嘉嘉在社交平台发文寻人,引起广泛关注。泰国媒体报道,1月7日,泰国总理佩通坦在曼谷总理府接受媒体采访时说,已经确定找到失联的中国演员王星(星星)。

根据王星描述,他前往泰国是以该国为中转点前往第三国参加拍摄工作,却最终被骗入缅甸。进入缅甸后,王星被迫接受了2到3天的诈骗培训。王星说,培训内容以文字诈骗为主,尚未涉及语音呼叫类或电话对话等诈骗培训。对此他感到十分恐惧,害怕如果无法得救,自己将被迫以诈骗中国同胞为生。

近几年来,缅北涉我电信网络诈骗犯罪多发高发,早已引发国家层面的关注。2023年7月,公安部部署开展打击缅北涉我犯罪专项工作。据通报,截至2024年12月底,中缅双方通过警务执法合作和一系列打击行动,已累计抓获5.3万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人,临近我国边境的缅北地区规模化电诈园区全部被铲除,臭名昭著的缅北果敢“四大家族”之一的明家犯罪集团彻底覆灭。

《中国新闻周刊》曾在2023年对发生在中缅边境的跨境电信诈骗犯罪进行报道,当时,人口贩卖已经成为跨境电信诈骗犯罪的重要特征。2023年6月7日,国际刑警组织曾公布了一份关于人口贩卖的研究报告,并向195个成员国发出橙色通报,提醒各国警惕由电信诈骗引起的人口贩卖。国际刑警组织时任秘书长尤尔根·斯托克说,最初的区域性威胁,已经演变为全球性的人口贩卖危机。

以下是本刊曾在2023年6月26日总第1097期发布的文章:

缅北:一场全球性人口贩卖危机正在发生

这一晚,陈童又做了同样的噩梦。她在深山里迷了路,山的另一边就是缅甸,她不知道怎样才能翻到山的另一边,把弟弟陈晨救回来。

她从梦中惊醒,一身的汗,眼泪不受控制地流下来。

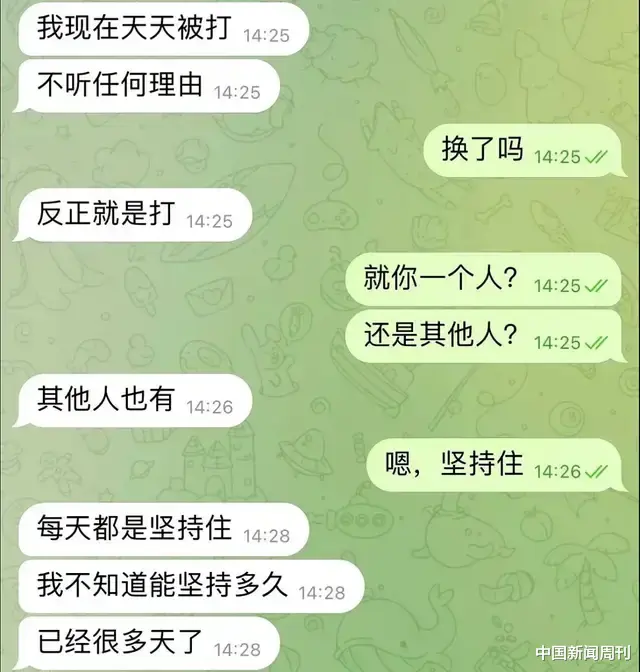

前不久,已经消失十余天的陈晨突然联系上妻子和两个姐姐,说自己被老乡骗到缅甸北部做电信诈骗。工作量一旦达不到公司的要求,就会被打。陈晨偷偷发回了自己被鞭子抽打、被锤子砸手的照片,照片中偶尔还会出现其他年轻人,身上是开水烫出的伤口。陈晨向家人求救,希望姐姐早点把自己救出来,“姐求你了”“看看能不能快点”“没有一天没有挨打”“我不知道能坚持多久”。

为了救弟弟,姐姐陈童和陈欣陆续进入了数个讨论如何救援被困缅甸家人的群聊,几个群加起来有数百人,大家在找儿子、女儿、弟弟、妹妹、侄子、侄女。一顿饭的工夫,群里的未读消息就破千。“人口贩卖”,是群里讨论的高频词。

人口贩卖已经成为跨境电信诈骗犯罪的重要特征。6月7日,国际刑警组织公布了一份关于人口贩卖的研究报告,并向195个成员国发出橙色通报,提醒各国警惕由电信诈骗引起的人口贩卖。国际刑警组织秘书长尤尔根·斯托克说,最初的区域性威胁,已经演变为全球性的人口贩卖危机。

视频截图:陈晨在缅北电诈公司联系陈童,提到自己每天被打。图/受访者提供

到缅北去

3月22日,被困缅北电信诈骗园区一星期的陈晨鼓起勇气,偷偷用公司发的手机联系上了家人。他不知道自己身处哪里,以为是在柬埔寨。陈欣提醒他下载一个地图软件,给自己发定位。点开后,双方才知道,陈晨在缅甸北部,他们都蒙了。

陈晨原本在一座南方城市送外卖。年初,一位从小认识的老乡联系上陈晨和他的朋友,说有份在东南亚赌场当服务员的工作,一个月能挣3万元。陈晨的孩子刚上小学,另一位朋友也有不小的经济压力。出于对同乡的信任,他们在3月初启程了。

老乡从头到尾都没有露面,但为陈晨安排好了所有行程,让他们先坐车去贵阳,然后再乘飞机。到了贵阳,行程却变了,有一辆私家车专程来接他们。路上,又有一个人加入了他们,是老乡的表哥,他也是奔着传说中的高薪工作去的。

私家车一路向西南开,通过辨识路牌,陈晨发现已经到了云南的德宏芒市。沿山路开了40分钟,陈晨渐渐感到不对劲了,手机定位显示已经靠近缅甸边境。随后车突然停住,一下车,陈晨三人的手机就被收走,又被送上另一辆车。

经过几趟换乘,陈晨三人被送到一座山上,一前一后两人押着他们爬山。陈晨对《中国新闻周刊》回忆,两人都是1.7米多的身高,身板很壮,皮肤黝黑,口音不像中国人,都带着刀。爬了四五个小时的山,到达中缅边境时,已是晚上11点。过了一会儿,押送的人让陈晨三人走过一道铁门,穿过门,他们便被送到了电诈园区。

联系上姐姐后,陈晨把被骗的经过和自己在公司的遭遇零零散散地告诉了她们。每次陈童或陈欣都要先和弟弟对暗号,确保他周围无人监视才方便沟通。聊完后,陈晨会马上把对话删除。

陈童和陈欣每天在群里和受骗人家属交流,发现困在缅甸电诈园区的人都有着相似的遭遇。

19岁的吴洋和朋友四处找寻工作机会。交友软件上相识一周的女生告诉他,自家亲戚在缅北经营KTV,招募酒水销售,只需每晚工作几小时,就可以拿到8000元底薪和额外的提成,另外,还能帮他们解决路费和当地住宿。

可以出去见世面,又可以赚钱,吴洋和朋友都心动了。第二天,他们就启程了。对方帮他们买了前往云南省保山市的机票,机场外有人接他们,开车带他们到了边境。

从这里开始,一切都不对劲了。吴洋和朋友没有预料到,对方会不带他们从正常途径出境。全国各地来的一二十人,被蛇头带着,在中缅边境的大山里穿行。天色已晚,山路陡峭,人随时都可能坠落山崖。

一夜之后,他们到达缅北,并被一辆车接走,送进KTV所在地。大门口有穿着军装、背着枪的人把守,楼内只有三四间KTV,其他房间门锁紧闭,吴洋疑窦丛生。接近地下室时,他听见哀叫隐隐约约传来。一个只在电影里见过的水牢赫然出现在眼前,一豆灯火虚虚地亮着,只看得见水和栏杆,看不清里头的人影。

吴洋彻底反应过来,这个地方有问题,但走已经是不可能的了。

在福建安溪境内,多处都挂着反电诈、打击偷私渡的横幅。摄影/本刊记者 徐天

从事电诈

吴洋和朋友被收走手机,带进了一个房间。百来平方米的空间里摆了三张长条桌,二十来人散落在桌边,彼此用隔板隔开,看起来都在低头忙着自己的事情。几名高高壮壮的看守手持电棍,在屋里巡逻。有的人脸上、身上有新的伤痕,一看就是电棍打的。

看守给吴洋及朋友讲解上班规则,他们俩被安排在毫不相邻的位置,不准互相联系、说话。俩人都上夜班,从夜里12点到中午12点,任务是在聊天群里引导用户到固定的网络赌博平台充钱。上班时间以外,他们也不准离开这个房间,只能趴在桌上休息。

吴洋这才意识到,自己正深陷一个电诈集团。很多人被带到电诈园区后,会被公司要求签合同。田小北的弟弟也被骗到了缅北电诈园区,他刚到公司就被强迫签了两年的合同,里面规定必须做够时间或者出单了,才有可能离开。所有人在公司不用真名,必须使用代号。

业绩是每天一睁眼最重要的事。陈晨所在的公司做“杀猪盘”,他刚到就接受了培训:怎么和客人打电话,怎么让客人对自己产生兴趣,怎么一步步加到客人的微信。然后就是实操,每天有规定的工作量,必须打满一定数量的电话,加到一定数量的新人的微信。田小北弟弟所在的公司专做欧美“杀猪盘”,主攻社交平台脸书,大家每天按照公司编制的流程,用翻译软件和外国人交流。

吴洋则被发了四五台手机,里面没有微信、QQ这类人尽皆知的App,以防他们跟外界联系。手机里只有一个他从未见过的社交软件,看守们说,许多玩网络赌博的人都用这个App。

几个不同的手机注册了App不同的账号,被拉进相同的聊天群,吴洋需要用话术打动网络那端的赌徒,“我今天充了XX元,赚了很多。”另几个号立即跟上,“我也是,我也赚了。”以此诱使他人充钱。

公司要求的工作时长几乎没有低于16个小时的。陈晨每天早上8点起床,会一直工作到凌晨2点甚至4点。而专做欧美“杀猪盘”的公司,要求工作作息和客人保持一致。田小北弟弟的公司晚上10点上班,第二天下午5点下班。

每一两周,看守们要考核工作量。吴洋所在的公司规定,如果没有拉足10名客户,要接受狼牙棍惩罚。如果不服管教,则接受电棍惩罚。打多少没有规定,自然是打到看守们觉得可以了为止。

吴洋因为任务不达标,被狼牙棍打过,棍子上一根根的刺刺进肉里,很长一段时间内,吴洋的后背都布满密密麻麻的小疙瘩。他的朋友从进屋子起,就闹过几次,极不愿意做这些事。看守们一开始拿狼牙棍打他,后来直接动了电棍。

陈晨刚到公司,就被来了个下马威,打了30多鞭。陈晨记得,同公司有人无法完成业绩,被吊起三四天,期间不能吃饭和睡觉。有人被关进狗笼,四肢在笼里无法伸展。有人筋骨硬,就被几个人强按着劈叉,同时嘴里被灌着水,不让喊出声音。

没有完成工作量的人,一天往往只能吃一顿饭,当然饭也是自费的。吴洋在第一个月结束的时候,拿到了3000元工资。钱自然是留不住的,这里伙食差,每天基本都是白菜、米饭,一周最多能见一次荤腥。他拿钱打点看守,请他们帮忙买吃的,对方的报价是国内的两三倍。

田小北的弟弟和家里联系上之后,家里给他转过几次钱,因为弟弟没有业绩,吃不起每天40元一顿的工作餐。还有人用公司发的生活费吃饭,这些钱都被公司一笔笔记到他的账上,成为他的债务,之后需要偿还给公司。

逃,还是不逃

所有人都想过要逃跑,但逃跑是一个难度重重的选项。

有些园区连找到通往外面的路都很难。田小北的弟弟说,园区里有大大小小几十个公司,每家公司几十人到上百人,整个园区有几千人,在园区里走一圈要花20分钟。

更何况,园区把守森严。“整个宿舍和工作的地方,都被铁皮围起来了,上面有几圈防盗网,并且四周都有监控。”陈晨回忆,园区里到处都有荷枪实弹的看守,去吃饭都有二十多人守着。

李冬梅的儿子也被骗至缅北,他练过散打,动了逃跑的念头。但李冬梅很快收到儿子的信息,说前段时间有两个人逃跑,好像已经被打死了。同镇另一个陷在缅北电诈园区的孩子家长告诉李冬梅,自己儿子尝试过逃跑,被抓了回去,肋骨打断了一根,后来她和儿子失去了联络,不知道儿子是否还活着。

吴洋是其中难得成功的。极度惊恐地过了三个月,吴洋的胆子大了起来。他做的第一件事情,是联系自己一起被骗来电诈公司的朋友。没有微信和QQ,他就在聊天App的群里观察,谁也有类似的话术,再通过句尾语气词、常用语缩小范围,确定某个人可能会是自己的朋友。

吴洋偷偷单加了他好友,一面害怕万一加错人,东窗事发,自己会被狠狠地惩罚,一面又满怀期待、含含糊糊地问了一句话,你是从海南来的吗?对方想了很久,终于慎重地打出两个字,是的。二人从初中就相识,共同的回忆数不胜数。互相说了几件只有对方会知道的事,自此相认。

话题转回到最迫切的事上来,要不要逃、怎么逃。每天的工作时间,他们趁看守巡逻其他区域时,用手机偷偷摸摸聊上几句,慢慢探讨出一个可行的逃跑方案。

大楼的前门有人值守,后门则没有,且通向外头的马路,并无阻拦。他们所在的位置是二层,跳下去不可行,但吴洋记得,最开始在楼内瞎逛的时候,看到过窗边的水管,似乎可以借力滑向一楼。看守们每天都会在晚饭前外出三五分钟取外卖,这是他俩唯一能出逃的机会。

逃,意味着自由,可也意味着一旦失败,他俩将面对更严苛的监禁,甚至死亡。二人都很谨慎,反反复复商榷。直到某天下定决心,第二天就跑。

傍晚,看守们外出拿饭了,吴洋和朋友对视一眼,相继跑向正对后门的窗边。他们的记忆没有错,窗外确实有根水管,二人抓住水管,滑向一楼。大半年来,虽然和房间里的二十多人朝夕相对,但彼此不通姓名、不知底细。大家都看见了他们的行为,但最终没有人跟着一起逃。

之后的一切都有惊无险。看守们反应过来时,二人已经跑了很远。他们特意跑向人多的地方,又在巷子里七弯八拐地穿梭,甩掉了追来的人。他们买了路边摊最便宜的手机,向家人报了平安,并拦了辆出租车,直奔中国国门。

到达中国国门时,距离二人出逃,才过去短短一个小时。

6月19日,陆某、陈某、邓某等6名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组,于当日被押解回国。供图/中国驻缅甸大使馆

真实的缅北

短视频平台上曾广泛流传一段视频,低沉的男声说,“这里是缅甸北部,我生长的地方。欢迎来到我的世界,娇贵的小公主。”缅北被描绘成一个纸醉金迷、岁月静好的掘金地。而实际上,缅北并非如此。

张焱是南方某地公安局驻云南的民警,从2021年中开始负责滞留缅甸人员的劝返工作。据他的初步估计,仅仅是缅甸东部的妙瓦底就有上百个园区,缅甸的勐能、勐平、邦康、大其力、南邓、老街、木姐等地加起来至少有1000个园区,“差不多有数十万人在那边敲键盘”。

广东警官学院副教授庄华和中国人民公安大学教授马忠红在发表于2021年的《东南亚地区中国公民跨境网络犯罪及治理研究》中指出,据统计,从缅甸抓获的网络诈骗人数应该位列东南亚各国之首,其中缅北地区在跨境网络犯罪窝点地中具有“大本营”地位。

缅北地区之所以集中出现大量电诈园区,存在历史原因。四川大学南亚研究所教授戴永红指出,缅北主要指缅甸北部的克钦邦和东北部的掸邦,缅边境云南段1997千米,除了与德宏州相对的缅方一侧为缅政府控制以外,其余地州缅方一侧均为缅甸地方民族武装(以下简称民地武)势力所控制。

1947年,缅族精英与各少数民族首领共同签订了《彬龙协议》,建立联邦制国家,承认民族平等与民族自决原则。但之后,缅甸政府军和地方武装力量长期爆发冲突,尤其小规模的战事冲突已是家常便饭。

如今,民地武势力的生存空间被压缩在了缅北地区,但双方始终处于拉锯状态。云南财经大学法学院实践中心主任简琨益告诉《中国新闻周刊》,民地武为了获取巨额军费,选择了走私、毒品交易、赌博、人口买卖等犯罪作为财源。这也导致缅北地区出现了世界罕见的局面,以准国家的形式支持犯罪。

电诈团伙原本的聚集地并不在缅北,有不少是从国内出境的。因国内打击力度日益加大,电诈团伙转而出境寻找落脚点,但诈骗对象始终是中国人。他们辗转过欧美、日韩、非洲、柬埔寨等地,逐渐从对诈骗有严厉的司法打击、执法能力高的地区,迁徙到对诈骗的刑罚措施低、执法能力弱的地区。随着我国与各国签订国际刑事司法合作条约,电诈团伙纷纷前往司法真空地带缅北落脚。

简琨益说,刑事司法合作,有国家之间的,也有地区之间的。但如果要和缅北的民地武进行此类合作,则涉及一个重要外交议题,即如何定义民地武。据他所知,无论是我国国家层面还是边境省级层面,与民地武均没有签订此类合作条约。

除此之外,还有多重原因使得中国的电诈团伙在此聚集。简琨益在中缅边境走访时也发现,边民的国别概念较弱,管理始终是一大难题。尤其是一寨两国的地方,村寨一半在中国,一半在缅甸。村民说云南话、用人民币,手机信号是移动联通,手机支付用支付宝、微信,孩子上学、家人看病都要跨境来中国,很可能一家人里,哥哥姐姐住在缅甸,弟弟妹妹住在中国。

在文化背景相似、来往频繁的前提之下,电诈集团与缅北民地武更容易一拍即合,且便于偷渡。简琨益指出,他们彼此语言相通、文化相通、认识相通,“前者想找保护伞,后者想要客户,权力与犯罪很容易建立关联。”

缅北的人群也因此形成了鱼龙混杂的局面。有当地人,有与之来往密切的云南边民,也有被吸引前往的犯罪首领、中层以及马仔。

2023年6月,贵州毕节市大方县人民法院对一起跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。被告人陈某胜、胡某等人多次结伙偷越国境到缅甸,采取“杀猪盘”的方式实施电信网络诈骗,犯罪集团40余人分别判处19年至1年不等的有期徒刑。供图/大方县人民法院

全球性人口贩卖危机

在此背景下,犯罪组织通过偷渡向缅甸电诈园区输送人力的产业链逐渐形成。

许昌市公安局警察杜广雷和中国人民警察大学讲师张婷与100余名偷越国境的违法犯罪人员进行了交流,又对三十多个犯罪团伙和典型案件中的1000名涉案人员进行了综合分析,并于2022年将成果发表于一篇论文中。他们发现,多数偷渡者沦为犯罪组织赚钱的工具,犯罪组织以3万~15万元不等的价格,将偷渡者分流至赌场或诈骗组织。陈晨进入电诈园区后才知道,当时把自己骗上路的老乡能够从中得到抽成,算上陈晨、陈晨朋友和老乡的表哥,进账至少几万元。

除了从国内将偷渡者卖到缅甸各个电诈园区,缅甸不同电诈园区之间也存在人口贩卖行为。

一次联系中,李冬梅的儿子说自己因为没有业绩,被公司威胁,“再不出业绩就卖到其他园区”。李冬梅着急了,害怕儿子被卖到其他园区之后,又联系不上。这种情形在寻人的家长群里太常见了,有些家长的孩子已经被转卖过几次,越往后业绩压力越大,因为越往后贩卖的价格越高,这笔账都被公司算到个人身上。

有些电诈公司的人口贩卖已经出现明显的绑架特征。一位江西父亲对《中国新闻周刊》说,儿子在过年前被骗到缅北电诈园区,由于一直出不了业绩,被视为累赘。两个多月后,公司让儿子联系自己,出钱把人买回去。

国际刑警组织于6月7日发布的有关人口贩卖的研究指出,数以万计的人正在东南亚被贩卖,这种人口贩卖现象最初出现在柬埔寨,后来又延伸至老挝和缅甸,如今还有至少4个亚洲国家出现了贩卖中心。

国际刑警组织在研究中还指出,之所以会出现规模如此庞大的人口贩卖现象,是因犯罪组织利用了后疫情时代的特点——越来越多事务只能在线上处理,使得电信诈骗的数量急剧增加,与此同时,许多人失去了工作,迫切需要找到新的工作机会,因此更容易被高薪工作所诱骗,成为电信诈骗的工具。

在简琨益看来,近些年来,随着缅北地区犯罪组织的壮大、网络化,实际上这些组织已经呈现出跨国有组织犯罪的趋势,而犯罪集团一旦呈现有组织化,人就具有了双重价值——第一是作为跨国有组织犯罪的对象,第二是作为跨国有组织犯罪的工具。

当人作为犯罪对象,犯罪组织唯有通过诱骗、绑架被害人才能勒索大量的赎金,实现物质利益的目的。当人作为犯罪工具,犯罪组织会通过转变被害人成犯罪人的方法,来不断壮大组织。简琨益说,从实际案例来看,被打掉的犯罪组织,其中的成员有很大一部分一开始是被骗到缅北的被害人,此后转变成为犯罪组织的成员。

“国际刑警组织提出的‘全球性人口贩卖危机’应当进行一种现代意义的解读,这不同于传统的拐卖人口并从中获益,而是跨国有组织犯罪以压榨人权获得利益的一种内循环:要不将人作为人质获得利益,要不将人变成组织成员获得利益。”简琨益说。

(为保护隐私,文中陈童、陈晨、陈欣、吴洋、田小北、李冬梅、张焱为化名)

发于2023.6.26总第1097期《中国新闻周刊》杂志

杂志标题:缅北:一场全球性人口贩卖危机正在发生

记者:张馨予

编辑:徐天

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jiaodian/722138.html