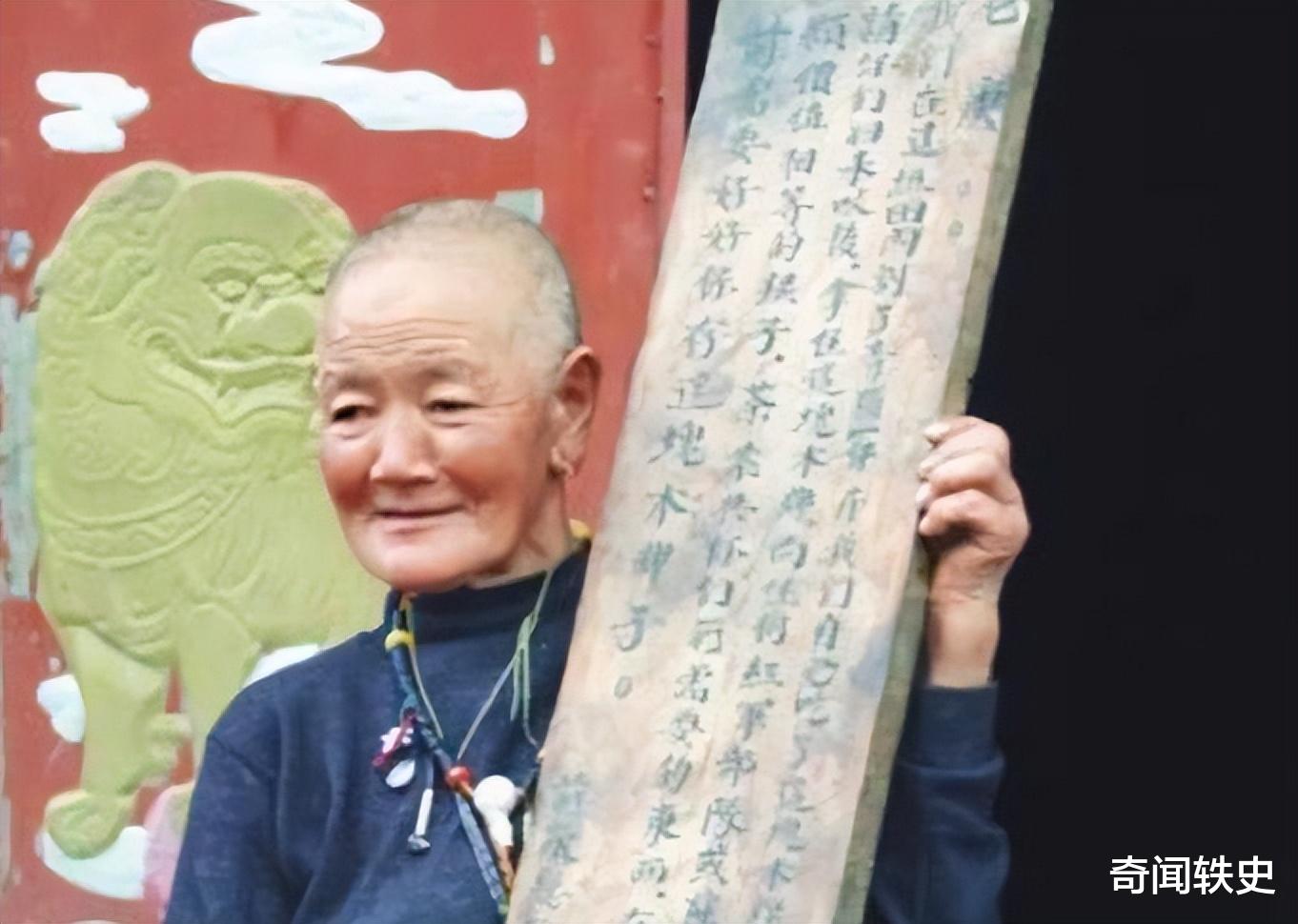

在四川松潘县毛尔盖区,一位藏族大娘仁青卓玛在拆除家中的老粮仓时,意外发现了一块泛黄的木板。这块木板看似普通,却隐藏着一段令人震撼的历史故事。当仁青卓玛仔细端详木板上工整的毛笔字迹时,她惊讶地发现,这竟然是一张红军时代的借条,记录着她家在长征时期给红军借粮1,000斤的事实。

时光倒流到1935年7月,红军长征队伍在经历了连续翻越几座大雪山的艰苦跋涉后,终于抵达了毛尔盖地区。然而,这支英勇的队伍却面临着粮食匮乏的严峻挑战。数不清有多少红军战士永远地留在了雪山之中,成为了冰雕;而幸存的战士也到了生死边缘。在这样的困境下,红军总政治部下达了一项特殊的命令:在无法通过其他方式获得粮食的情况下,允许战士们收割已经成熟的粮食,并用木板作为借粮的凭证,承诺日后归还。

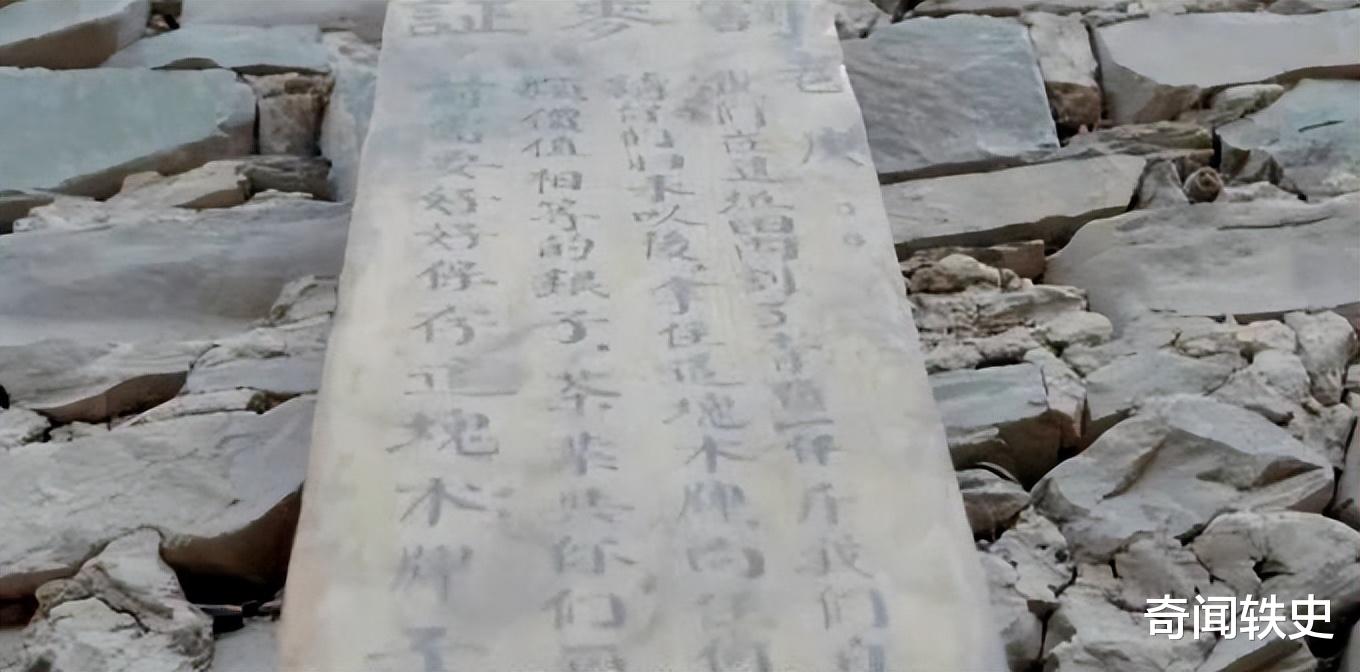

仁青卓玛家的这块木板,就是当年红军借粮的凭证之一。木板上清晰地写着:"老根,我们在这丘田内割青稞1,000斤,这块木牌可作为我们购买青稞的凭证。你们归来后,可凭此木板向任何红军部队或者苏维埃政府兑换你们需要的东西。"这些朴实无华的文字,诉说着一段红军与当地百姓互帮互助、同甘共苦的感人故事。

多年后,当媒体报道了仁青卓玛发现这块木板的消息后,有人出高价想要收购这件珍贵的革命文物,但仁青卓玛婉言谢绝了。同时,她也拒绝了向国家要求补偿的建议。当有人问她为什么不拿这块木板去兑换钱财时,仁青卓玛只是开怀大笑,望向窗外,眼神中充满了对美好生活的憧憬。

原来,在过去的几年里,国家一直将毛尔盖区作为全国扶贫的重点之一。如今,这里已经通了电视、修了水泥路,新房子一栋栋建起。仁青卓玛家还在种植青稞,只不过面积比以前更大、收入更加可观。此外,他们家还养着30多只羊和其他家畜。尽管仁青卓玛本人不识字,但她的子孙后代都可以在干净明亮的教室里接受良好的教育。

当仁青卓玛将目光从窗外收回,望着提问者时,她脸上洋溢着发自内心的微笑,坚定地说道:"红军当年借的青稞,早就还清了。"这句朴实的话语,道出了毛尔盖区人民对国家扶贫政策的由衷感激,也彰显了他们对红军当年的深切怀念和崇高敬意。

仁青卓玛的故事,只是无数红军长征时期感人事迹的一个缩影。在那个战火纷飞的年代,红军战士们不仅要面对敌人的凶残攻击,还要与饥寒交迫的恶劣环境作斗争。然而,正是凭着对理想的坚定信念和革命必胜的决心,他们才得以克服重重困难,最终取得了长征的胜利。

同时,这个故事也生动地反映了红军与当地百姓鱼水情深的关系。红军在艰难时期,从不强取豪夺,而是通过借条的方式暂时借用百姓的粮食,并承诺事后归还。这种尊重民意、关爱百姓的行为,赢得了人民群众的广泛支持和拥护。正如毛泽东所说:"红军是一支特殊的队伍。它完全彻底地为人民的利益工作,毫无自己的特殊利益。"

如今,曾经借粮的木板已经成为了一段历史,但红军的精神却永远铭刻在人民的心中。通过国家的扶贫政策,昔日贫困落后的毛尔盖区已经发生了翻天覆地的变化。仁青卓玛用她朴实的话语,表达了对红军的感恩之情,也道出了人民群众对美好生活的向往和追求。

仁青卓玛家中发现的这张借条,不仅仅是一块普通的木板,更是一段弥足珍贵的革命历史。它见证了红军战士们不畏艰险、勇往直前的长征精神,也诠释了军民鱼水情深、生死与共的深厚情谊。今天,我们缅怀红军长征的伟大历程,更要传承和发扬长征精神,为实现中华民族的伟大复兴而不懈奋斗。

正如仁青卓玛所说,红军当年借的青稞早已还清。但红军的精神,永远值得我们铭记和学习。愿这块历史的木板,不仅成为一段珍贵的记忆,更能激励我们在新的历史征程中,继续前行,创造更加辉煌的明天。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/h/619714.html