他官至正部级,“提拔过温总理”,为国捐了上亿的文物,活了88岁

孙大光,一位生于1917年的安徽寿县人,他的一生如同一部波澜壮阔的历史小说,将近代中国的风云变幻演绎得淋漓尽致。他并非出生于名门望族,但却在中国近现代历史的巨变中崭露头角,用自己的一生谱写了一曲感人至深的奋斗之歌。

少年时,孙大光对当时社会的不公与不平感到深刻不满,渴望平等、尊重和自由。这份渴望驱使着他走上了革命的道路。1931年,正值“918”事变,为完成学业,孙大光进入寿县中学并成为党的情报工作人员。在长时间的地下工作中,他展现出出色的才能,1934年成功加入共产党。

抗日战争爆发后,孙大光奔波于贵阳、重庆等地,继续从事危险的地下工作,多次参与前线战斗,为抗击侵略者作出了杰出的贡献。他率领上海学生抗日义勇军前往广东,支援当地的抗战,为最终的胜利贡献力量。

然而,抗战胜利并非终点,解放战争紧随其后。面对蒋军的大举进攻,孙大光选择了一种非常特殊的方式来继续为党的事业贡献。1945年,他以化名“叶兆南”拿着组织伪造的证件加入了国民党军,成为长春地区的国民政府高官。这个身份为他获取了大量有用的情报,为党的地下工作提供了巨大的支持。

历史的转折并非总是按照人们的计划进行。1946年,随着我军猛烈进攻,国民党军一溃千里,长春得以解放。孙大光以国民党政府高官的身份被俘,原本以为可以恢复原有的身份,但党组织却做出了出人意料的决定。他被要求继续潜伏,用“叶兆南”作为战俘交换被俘的共产党员,为党继续进行地下工作。

这一次,孙大光没有任何怨言,积极配合组织的安排。然而,由于各种原因,这一计划未能成功。谈判失败后,孙大光被派到内蒙古主持土改工作,结束了长时间的潜伏。尽管他恢复了原有的身份,但在很多人眼中,他却被误解和非议。对于这些流言蜚语,孙大光选择了淡然处之,坚信时间会证明一切。

他在内蒙古的工作虽然备受争议,但他并不为外界的非议所动摇。他深知自己的初心,心怀党组织的信任,毫不犹豫地履行着党的任务。这一时期,他展现出对地下工作谨慎态度的同时,也展现了一名共产党员坚守信仰的品质。

孙大光在内蒙古主持土改工作期间,逐渐得到了人们的认可。他的事迹逐渐传播,人们开始理解他曾经的潜伏经历,对他的尊重也随之而来。他的坚韧和毅力,成为共产党员的楷模,为党的事业赢得了更多的拥护。

除了在革命斗争中的贡献,孙大光在文物收藏方面也留下了令人瞩目的一笔。他与老伴一同将近200件珍贵历史文物捐赠给国家,包括清代四王、扬州八怪的作品,以及明清瓷器等。这份慷慨的举动,体现了他对国家文化遗产的深切热爱和责任心。

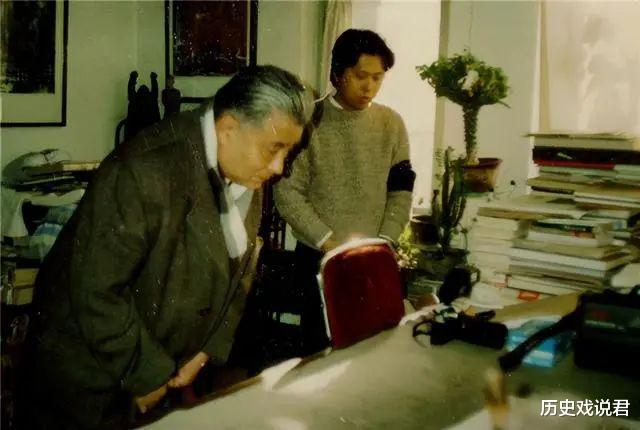

在他的收藏中,他对中国古典文化表现出深厚的痴迷。这种对传统文化的热爱,也让他与温家宝建立起深厚的友谊。1981年,孙大光担任国家地质部部长,与当时还是年轻干部的温家宝开始了接触。在了解和培养观察的过程中,孙大光对温家宝的欣赏逐渐加深,将其培养成了自己的接班人。两人在工作和爱好上的相似之处使得他们的交往更为密切,时常在一起聊天喝茶,互相交流工作方面的心得。

1985年,孙大光离开中央,开始了退休生活。然而,他并未因此而淡出国家大事,仍然关心民生经济,经常向中央提出中肯的建议。他的一生充满了对国家和人民的无私奉献,为党的事业默默努力了数十年。

2005年,孙大光去世,但在临终之前,他表达了对生前的一份坚持:不要开追悼会,希望捐赠遗体为祖国的医学研究事业做出最后的贡献。这种无私、光明磊落的品质,体现了一个共产党员的崇高精神。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/h/496792.html