1985年,一名中年女子从乡下来到了云南省麻栗坡烈士陵园,虽说她的年龄只有四十多岁,但她的脸上写满了沧桑,双眼中布满了血丝。

她叫王秀兰,一年前她突然收到部队寄来的信:“您儿子贾云科在边境战斗中牺牲,已被授予烈士称号。”

当王秀兰看到这封信后,一夜间满头白发,整天以泪洗面,在之后的一年里,她一直沉浸在失去儿子的悲伤之中。

为了能够来烈士陵园看望自己的儿子,王秀兰卖掉了秋收的粮食,东拼西凑之下总算攒够了来城里的路费。

当她看到儿子的墓碑后,彻底控制不住自己的情绪,瘫坐在墓碑前失声痛哭:“我的孩子啊,娘来看你了。”见到眼前的一幕,烈士陵园的工作人员也都潸然泪下。这座墓碑背后究竟隐藏着一个怎样的悲壮故事?

贾家的祖籍在陕西,由于父亲贾兴录在昆明工作,所以贾云科从小便在云南长大。贾云科的母亲王秀兰是一个传统的中国妇女,虽说没有正式工作,但把家庭整理的井井有条,闲暇之余还会在纺织社打零工。

贾家共养育四个孩子,贾云科排行老二,由于人口比较多,一家人的生活一直比较清贫。哥哥中学都没上完便前往了外地打工。

由于没能让大儿子接受完整的教育,贾兴录一直感到有愧于他,所以对于二儿子贾云科和两个女儿,贾兴录竭尽所能的让他们接受教育。

贾云科的童年阶段,中国发生了不少大事,珍宝岛战役、对越自卫反击战,这两次战争让贾云科看清了强大的国防力量对于处在发展中的中国有多么重要。

贾兴录曾经也是一名军人,朝鲜战争时期曾是一名铁道兵,朝鲜战争结束后,中央军委取消了铁道兵这一兵种,原来的铁道部队归属铁道部管辖。贾兴录被组织安排到了昆明铁路局工作,虽说距离家乡比较遥远,但贾兴录还是服从了组织的安排。

每次晚饭后,贾兴录都会兴致勃勃的给孩子们讲述打仗的故事,所以贾云科从小就熟知了董存瑞、黄继光、邱少云等烈士的壮烈故事。

贾云科从小动手能力就非常强,偶尔家里的电器坏了,不用父亲出马,他自己都能解决。上学后,贾云科的成绩也一直名列前茅,经常受到老师的表扬。

“穷人的孩子早当家”,贾云科童年时期就展现出了远超同龄人的责任感,在学校里,贾云科不仅是老师的小助手,当同学需要帮助时,他总能及时的伸出援助之手。

所有人都觉得贾云科将来必定会在学术道路上走下去,为国家的科研事业贡献力量,但是他的一个决定却震惊了所有人。

“爹,我想去当兵!”某一天的晚饭期间,贾云科突然对父母说出了自己的愿望,贾兴录瞬间愣住了,“我的娃,继续读书不好吗?当兵可是很辛苦的。”

母亲王秀兰从心底讲也是希望儿子继续读书:“孩子,当兵打仗可不是儿戏,搞不好是要死人的,尤其是近几年,边境好像不怎么太平,这时候当兵不是把自己往火坑里面送嘛。”

“正是因为不太平,我才应该去当兵,我要像父亲一样,为咱们中国的国防事业贡献自己的青春。”

看到儿子坚定的眼神,王秀兰对儿子有如此高的觉悟感到十分欣慰,“你能这么想,说明你不是个孬种,去吧,我和你爹支持你。”

贾兴录沉思了一会,拍了拍肩膀:“爹之前不希望你去部队,是因为怕你吃不了训练的苦。现在你非要去,你小子给我听好了,去了就当一个堂堂正正的兵,假如你要是当了逃兵,别说部队不原谅你,贾家的大门以后你也别进了。”

就这样,贾云科踌躇满志的来到了当地的武装部办理入伍登记手续。但他却遇到了一个棘手的问题,按照规定,参军入伍的年龄必须超过十八周岁,而当时的贾云科却只有十六岁,当工作人员问到他的年龄时,贾云科用洪亮的嗓音喊出:“十八!”

工作人员上下打量了一下他,将申请表交给了他。此时的贾云科无比兴奋,只要过了年龄这一关,自己入伍的愿望便实现了一半。

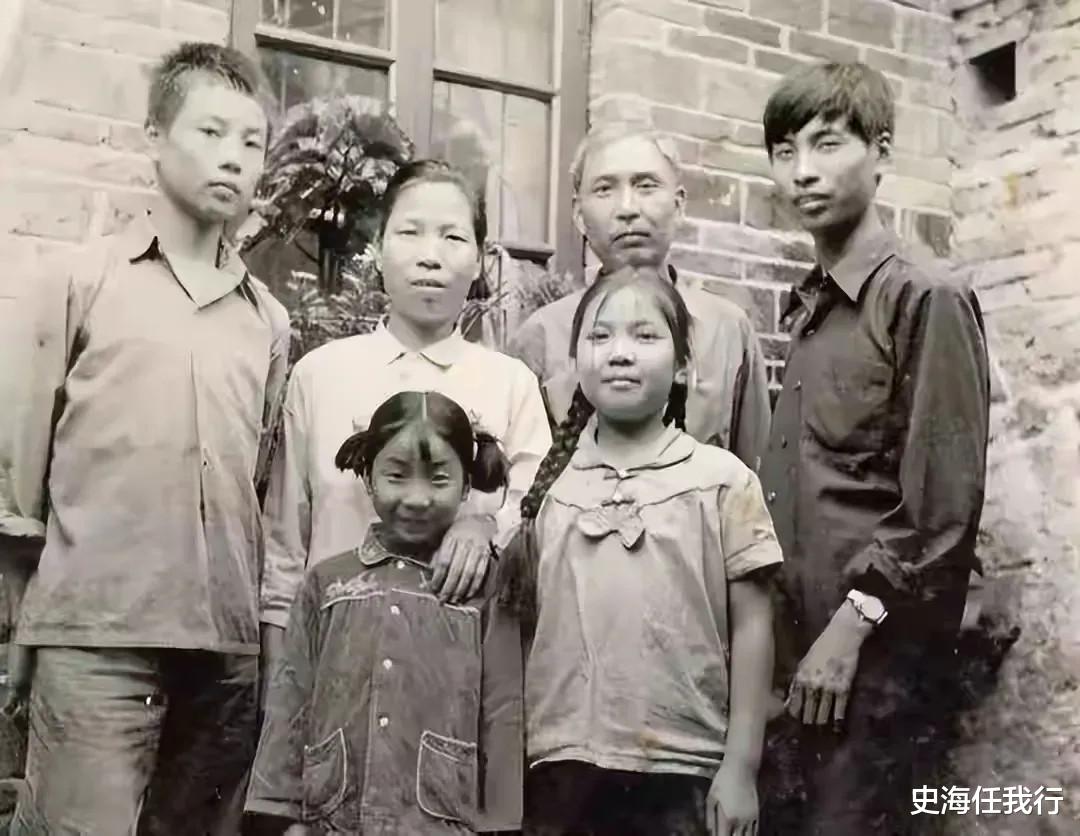

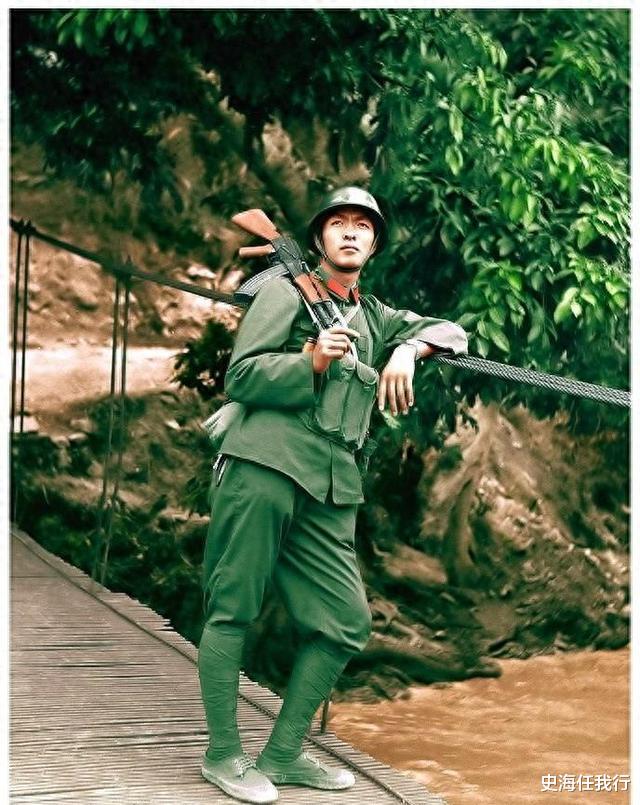

1983年,贾云科如愿以偿的登上了前往军营的军列。临走时,一家人都来站台为他送行,父亲看着儿子精神抖擞的样子,仿佛看到了多年以前初入军旅的自己。

“我来给你们拍个照吧,等照片洗出来,你再邮给家属。”迎接新兵的文化干事看到贾云科后,主动走上前与他们打招呼。

在文化干事的指挥下,贾云科和家人们依偎在一起,他胸前的那朵红花显得格外耀眼。“看镜头,微笑,好!”随着文化干事按下了照相机的快门,这一温馨时刻被记录了下来,殊不知,这成为了一家人最后的合影。

不知转了多少次车,贾云科终于到达了新兵营,这里地处郊外,虽说没有城市的繁华,但景色宜人,新兵营的首长为他们举行了热烈的欢迎仪式。

刚到部队,贾云科便深深的感受到了军营生活枯燥,这里强调整齐划一,不鼓励培养个性。每天的生活也只是“三点一线”,即训练场、食堂、宿舍。

不到一周,和贾云科同一批来的几个学生兵便开始抱怨,话里话外透露着对以往生活的怀念。贾云科虽说也怀念以往的生活,但他从未后悔自己的选择,因为他知道,要想成为一个合格的军人,就必须与自己的过往一刀两断,严格约束自己。

新兵营的训练十分辛苦,五公里越野、一小时军姿、格斗训练,每个训练项目都会让新兵们汗流浃背。

由于贾云科从小学习能力就比较强,所以任何战术动作,只要教官讲一遍,他都能记住,再加上他始终抱有为国家奉献的信念,贾云科很快就成为了新兵营的一颗璀璨的明星,个别连队的指导员甚至和新兵营干部打招呼,提前预定了这个好兵坯子。

每到晚上,新兵营都会组织才艺表演,会弹吉他的贾云科再次成为了连队的焦点。战士们经过一天的训练,大多已经疲惫不堪,当他们听到贾云科所弹奏的美妙音乐时,心里有了一丝慰藉。

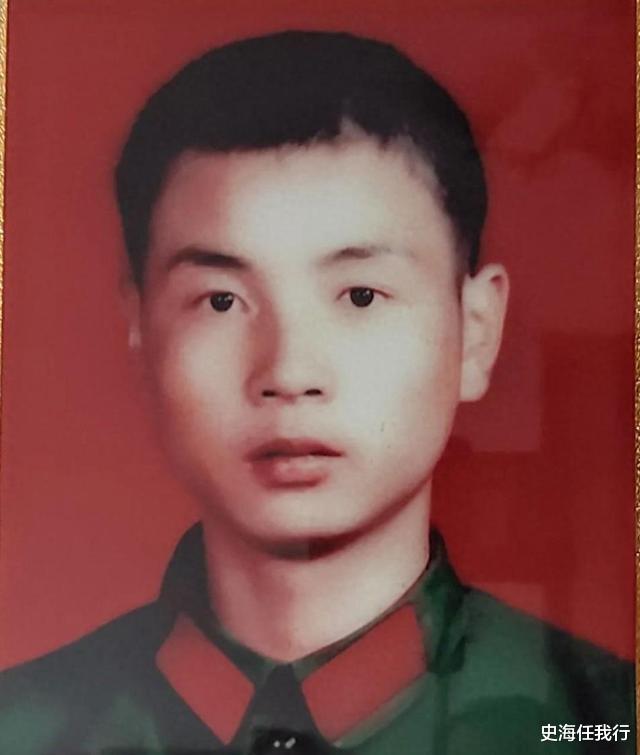

3个月的新兵营的生活让贾云科的精神面貌焕然一新,他被分配到了驻扎在昆明的40师118团。由于新兵营表现比较好,并且有一定的文化,贾云科成为了一名火箭筒手。

火箭筒手是连队的支援兵种,是连队攻坚火力的支柱,这一兵种往往由经验丰富的老兵担任,贾云科能够在入伍第一年就扛起火箭筒,足以说明他有多优秀。

贾云科没有辜负组织对他的信任,很快便摸索出了一套火箭筒的使用技巧,就连入伍多年的班长都称赞他悟性高。

在一次实战演练中,军区司令来到了训练场视察,贾云科以十发全部命中的成绩赢得了司令员的赞扬,司令员主动上前与他握手:“真是一名神射手,但实战和训练还是有一定的差距的,假如有一天你真的上了战场,我希望你不要怯场。”

“是!”贾云科向司令员敬了一个标准的军礼,此时的贾云科只以为这是司令员对自己的鼓励,殊不知这是司令员给他打的一记预防针,因为战争的气息日益浓厚,这次训练其实是一次战前演练。

众所周知,中国早在1979年就取得了对越自卫反击战的胜利,解放军以雷霆万钧之势横扫越军,只用了一个月的时间就攻克了越南北方的门户——谅山。

考虑到日后两国关系的友好发展,我军并没有进一步扩大战事,解放军撤退时严格遵守军纪,只摧毁越军越界建造的哨站、碉堡、壕沟等军用设施,没有掠夺中越边境的任何一座村庄,更没有像今天的以色列一样,趁机延伸国境线。

但越南政府并没有领情,对内欺骗民众,声称中国军队在边境战争中被越军击退;对外谴责中国的军事行动,并派遣剩余部队重返边境,与我军对峙。

越军在老山地区修筑了大量碉堡、战壕、藏兵洞等等,除此之外,越军几乎将老山挖通,各个火力点之间均由坑道连接,越军阵地外围还有密密麻麻的雷区。整个老山已经被越军打造成了一座坚不可摧的要塞。

从对越自卫反击战结束,到1984年,越军以老山为据点,频繁以小股部队骚扰我军边境村庄,导致我国边民不得不离开家园,三万余亩耕地被迫荒废,五十多座学校暂时听课。

边境居民迫切希望解放军能够收复老山,让边境重回安定。4月初,中央军委决定发起老山战役,将盘踞在老山的越军驱逐出境。

“四班全体战士,以最快的时间检查装备,二十分钟后到营地门口集合!”听到班长的这声呼喊,所有战士都感到有种前所未有的紧迫感,贾云科的直觉告诉他,可能要打仗了。

果不其然,营地门口早已停满了即将开赴前线的卡车,这种紧迫的气氛下,一排排整齐的卡车显得格外庄严。

一路上,贾云科的脑海中不断的回忆着父亲对自己的教诲:“一定要当个堂堂正正的兵。”随着卡车越来越颠簸,贾云科所在的118团终于抵达了前线。

营地里的基础设施是工兵营一周之前修建的,遮风挡雨没什么问题,但老山气候湿热,在这住上一段时间,绝对是对意志力的考验。

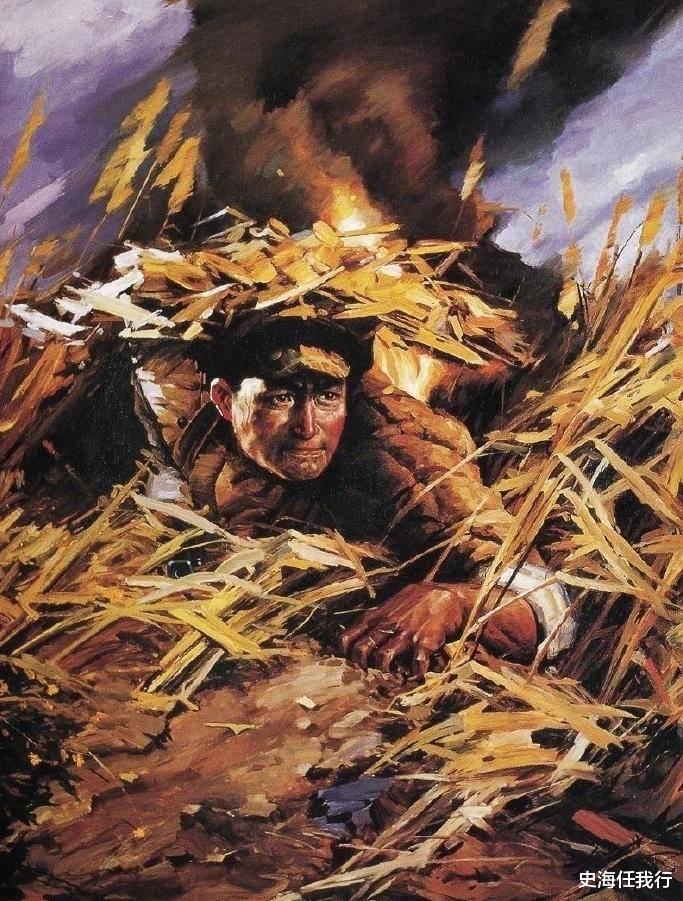

4月26日,115团作为主力团开始向敌军阵地发起进攻,贾云科所在的8连奉命攻取主力部队侧翼的56号高地。敌军在高地上修筑了多个碉堡,见我军来攻,碉堡里的机枪开始呼啸,8连被压缩在一段壕沟内。

“火箭筒手在哪?快把那些碉堡干掉!”8连的两个火箭筒手听到连长的命令后,不停的调整射击位置,在他们的努力下,敌军其中两座碉堡化为了废墟,但不幸的是,这两个火箭筒手也为此付出了生命。

目前敌人还剩两个碉堡,依然给我军的进攻带来了巨大阻碍。“连长!让我去吧!如果我不能为全连开路,那我就背着弹头冲到雷区里为全连开路。”贾云科主动请缨去完成这个危险的任务。

连长看着贾云科稚嫩的脸庞,点了点头:“去吧!我让全连的机枪掩护你。”贾云科遵照平时训练时的动作要领,手脚麻利的装填了一发火箭弹,“轰”的一声,火箭弹正中碉堡。

贾云科来不及庆祝,急忙装填第二发,但敌军剩余那座碉堡里的敌人发现了贾云科的位置,于是子弹向雨点一样朝他打来。

正当贾云科将火箭筒瞄准那座碉堡时,一颗弹片击中了他的头部,贾云科顿时双眼模糊,他能清晰的感觉到鲜血正从钢盔中喷出,血流如注。

他的意识逐渐模糊,在即将倒下的那一刻,他扣动了扳机,一声巨响过后,他听到了战友们的呼喊声,“冲啊!为贾云科同志报仇!”看着战友们一个个朝着高地冲去,贾云科缓缓的闭上了双眼。

老山战役最终以我军的胜利而告终,但有贾云科却没能再醒来,他牺牲时,年龄只有十六岁。战争过后,贾云科的遗体被安葬在了麻栗坡烈士陵园,他的战友每年都会来为他扫墓,他们声称:“若不是贾云科用生命为全连开路,不知还要牺牲多少战士。”

巴以冲突打得如火如荼,中国人最能体会到巴勒斯坦人民的无奈,因为我们也曾有过一段心酸的历史。

从中国近代第一场战争鸦片战争到改革开放后的中越战争,中华民族从未缺乏抗击外来侵略者的勇气。中国今天的强大,是无数个贾云科用鲜血换来的。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/h/407408.html