2022年10月12日,国家卫生健康委发布了《2022年中国卫生健康事业发展统计公报》。根据这个《公报》,去年我国出生人口为956万,二孩占比38.9%,三孩及以上占比15.0%,出生人口性别比为111.1。

实际上,这并不是一条新闻,因为在今年1月17日,国家统计局就发布了同样的数据。相比今年年初国家统计局发布的信息,这次卫生健康委发布的信息重点不在于出生人口数量,而在于这些人口的构成,例如二孩占比、三孩及以上占比等等。

2022年全国出生人口比2021年减少了106万。在新生儿增量减少和人口负增长的大背景下,人口结构也在悄然改变。再过二十三十年,今天的出生人口就会变成青壮年,而这批人口的相对减少又和一部分人的养老问题息息相关。

重阳节是中国传统的孝亲敬老节日,正好再过一周多就要到来。这个节日提醒我们,随着中国老龄化程度的不断加深,“储备军”行将步入老年人队伍的他们以后的日子可能不太好过。

空巢老人大军,越来越壮大了

如果你在国庆假期选择出游,可能会发现一个令人深思的现象:那些非一二线城市的旅游小镇上,满头白发的老人成为了最常见的身影。

坐在村口晒暖阳的“空巢老人”

这实际上是中国当前社会现状的缩影,随着年轻人的涌向大城市,乡镇地区逐渐成为了“空巢老人”的聚集地。除了这个原因外,年轻人口的减少也是重要因素。

2022年全年出生人口为956万,而中国的育龄妇女生育率却仅为1.3,这与人们传统上认为的“高龄少子化”的日本处于同一水平线上。在教育、医疗、住房等多重压力之下,越来越多的年轻人选择少生育甚至不生育,这无疑加剧了老龄化的进程。

现在,中国的人口结构已经呈现出上大下小的“倒金字塔”趋势,人口负增长和老龄化叠加到一块,大批空巢老人将成为社会现象,这就是我们所说的人口结构性问题。而这个问题,现在还没有达到最顶峰的时刻。

可以看到的是,目前我们国家虽然处在老龄化社会,但老年人生活质量问题并没有特别影响社会经济的正常运转。

因为现在国内需要照顾的高龄失能、半失能的老人,他们年轻时候没有计划生育,而且崇尚“多子多福”,所以往往一户都有多个子女。这部分老人虽然本身没有什么经济来源,但其多个子女承担了大部分的养老责任,所以危机并没有转移到社会面上。

而中国真正数量众多的老人,多为60~70岁之间的所谓婴儿潮一代。这部分老人属于“初老”阶段,平均身体素质并没有什么太大的问题,并且很多还能产生一部分的社会价值。比如退休返聘再就业,比如替子女照看孙辈。

所以中国目前虽然已经进入到了老龄化社会,但“老龄化危机”还没有真正来到。

据统计,现在中国60岁以上的老年人人口为2.8亿,约占总人口的20%。到了2050年,根据清华大学国家金融研究院院长朱民的预测,中国60岁以上的老年人将达到5亿人。届时,中国社会老龄化的困境,将达到巅峰。

想象一下到2050年,你我都要面对的严峻现实是:所有目前老年人遇到的困境将会加剧,而且更加严峻!

人口结构变化动态图,来自:维基

以现在的趋势来判断,因为年轻人群体的稀少,以及婴儿潮一代的进一步衰老,2050年中国的老龄化问题将更加严重,那时候大部分的老年人可能不得不接受当“空巢老人”的命运。

问题显现,养老金还得自己赚

我国未来可能面临的养老金不足的压力,将带来一个新的难题,那就是人口结构变化越来越明显。

目前的就业主力军,还是80、90一代。八九十年代的20年间,中国出生人口几乎每年都在2000万以上,像一颗颗健康的种子,撒在这片土地上,如今已成长为社会中坚力量。

数量充足的青年劳动力,不仅创造了大量的社会财富,也缴纳了充足的社保基金。这些基金,就像一只只蓄水池,为现在退休的老年人们提供养老金。

然而,从目前中国人口结构的变化趋势来看,这个平衡可能即将被打破。

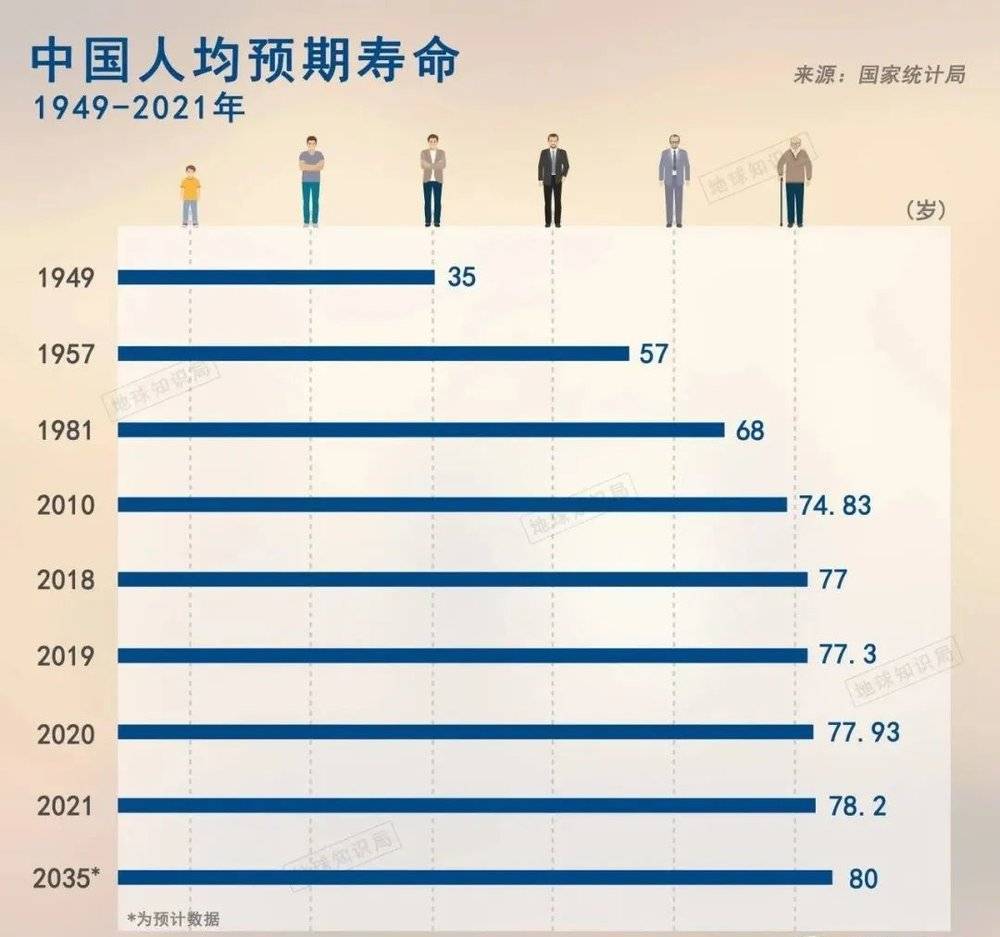

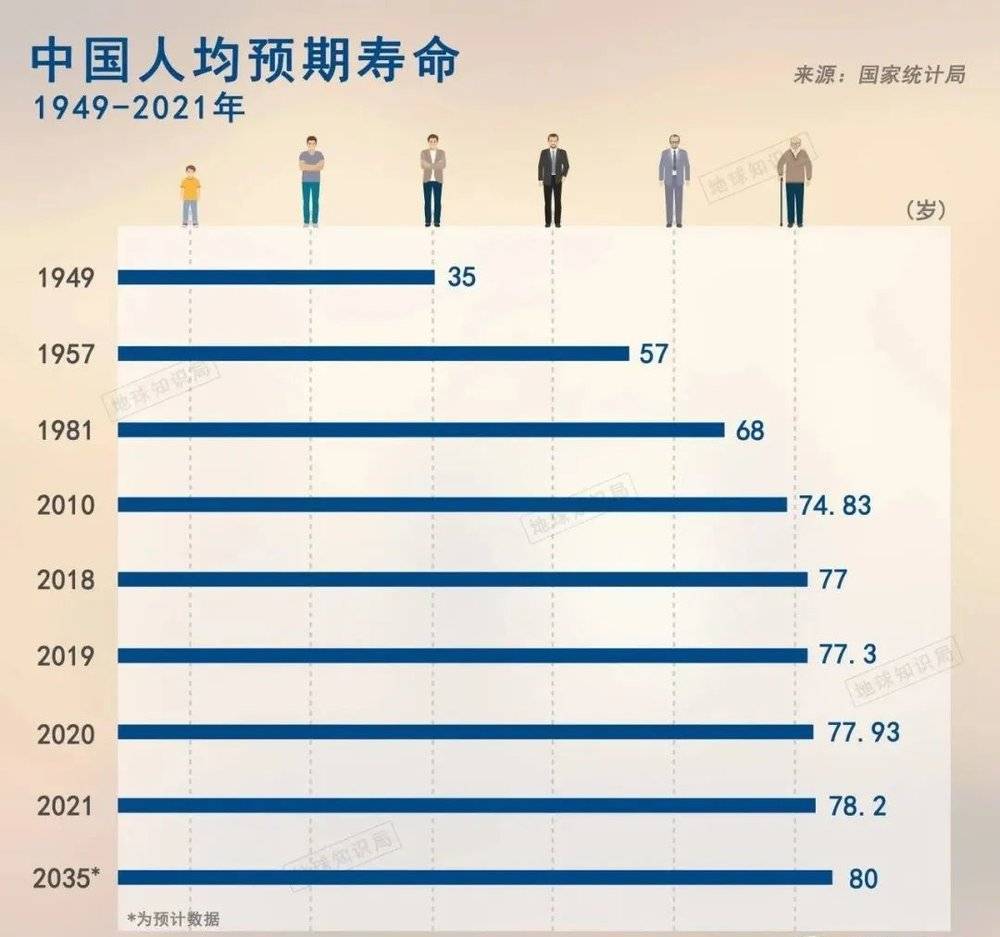

2022年中国人均预期寿命达到77.93岁,这个数字还会继续增长。伴随着寿命的增加,养老保险和医疗保险的支出也会水涨船高。

近些年来,社保当中的养老保险和医疗保险,已经出现了支出增幅高于收入增幅的情况。一旦青壮年劳动人口缴纳的数额低于老年人口领取的数额时,养老金的池子就很可能面临见底的压力,需要引入“外援”,即依靠行政力量协调转移,来注入更多的资金。

老龄化并非是中国单独面临的问题,而是工业社会发展的必然趋势。

以日本社会为例,在日本老年人就业已经十分常见。日本退休年龄是65岁,但在社会上大量65岁以上的老年人仍然活跃在各行各业当中。日本老年人选择降低薪资也要再就业的原因不只是经济需求,也是希望回到社会关系当中,获得“被人需要”的感受。

78岁仍然活跃在 “疯狂加班”的宫崎骏

相对于日本发达国家的社会经济情况和保障,中国的老年人在经济方面有更高的需求。一方面庞大老年人口与社会养老机制的相对不完善,另一方面除了自身的经济需求之外,许多老年人的储蓄意愿及补贴子女的意愿也很旺盛。

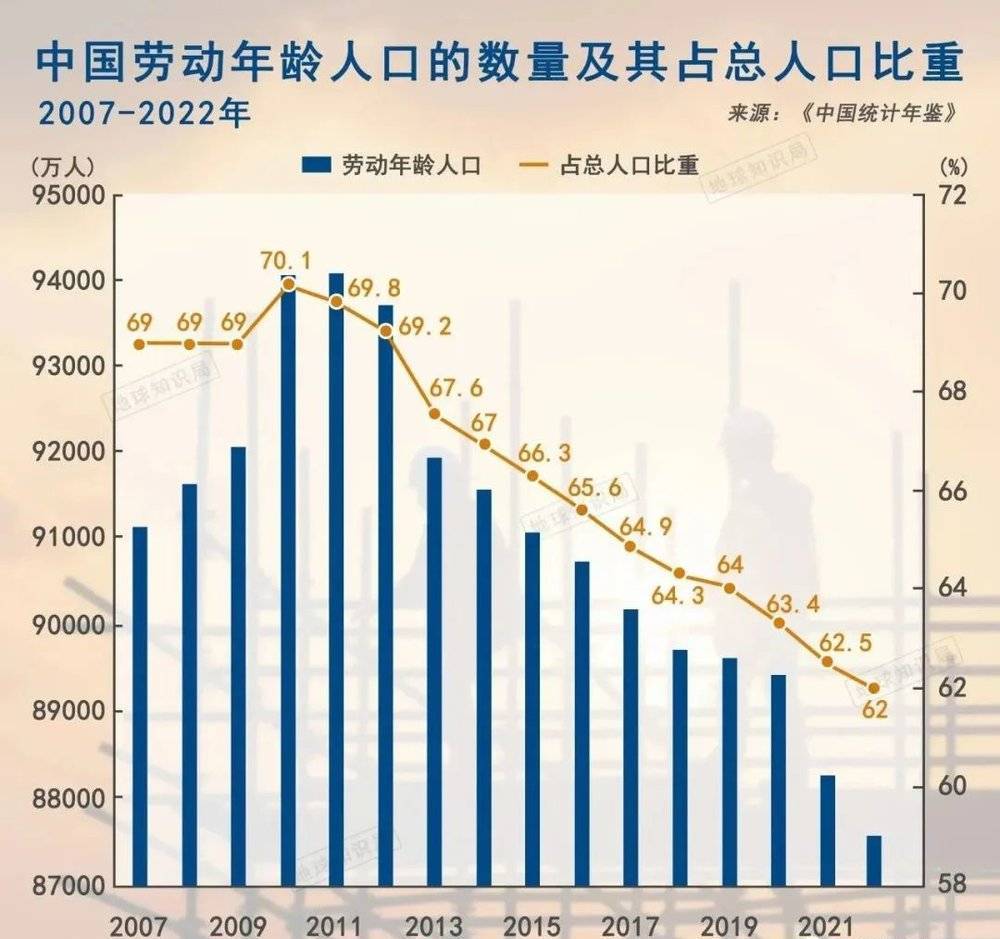

老年人的就业情况不容乐观,但现在我们国家的劳动年龄人口的数量和比重连续出现双降的情况,需要老年人再就业来“挖掘二次人口红利”,减轻社会养老负担。

老而有产,也许是件危险的事情

面对老年人未来可能面临的养老金不足的压力,以及老年人再就业困难的窘境,有人可能会提出疑问:几十年攒下的储蓄和资产,难道不能对冲这些风险吗?

首先,什么样的资产才能真正跑赢通胀呢?

过去的二十年间,人们最熟悉也最热门的投资方式无疑是房地产。由于开发商和普通投资者、消费者都在一定程度上视房子为理财产品,房地产金融化的趋势已然形成。然而,自2019年以来,国内房地产的价值出现了较大的波动。

“理财有风险,投资需谨慎”。这个道理同样适用于房地产投资,像股票和期货一样,房地产也是愿赌服输。许多人在理财过程中花费毕生积蓄攒下的资产,也许并不能保值,这是一个残酷但必须接受的事实。

对于老年人来说,这意味着他们可能经过一生的忙碌,最后却无法保住辛苦积累的财富。即使这样,仍然有许多具备先见之明的老年人在年富力强的时候做了分散投资。尤其在老龄化社会当中,由于财富流动相对较慢,大多数社会资源还是会集中在拥有多年储蓄的老年人手中。

然而,随着人口整体年龄的上移,老年人手里握着的财富也将伴随着风险。

比如日本社会现在出现的“厌老情绪”,年轻人将对社会的不满归咎于老年人占据了更多的资源,学界和政府也在推波助澜。

比如日本前首相麻生太郎和耶鲁教授成田悠辅,都曾经发表过希望老年人“尽快去死”的劲爆言论。

成田悠辅的逆天言论被纽时转载

这些言论会影响政府决策,比如日本老年人的医疗保障、就业歧视和退休后的待遇,即使需求很大,但政府也不愿意提升这方面的投入,反而是增加本就完善的对孕妇、婴儿以及学校的福利。

其中的道理也比较简单:新生儿代表着希望,而老年人只会是一年比一年更加沉重的负担。

作为中国人,我们既拥有几千年来“老吾老以及人之老”的文化积淀,也面临14亿庞大人口即将步入超级老龄化阶段的现实。每个人都会有老去的那一天,这是我们所有人都需要共同面对的危机,无法避免。

除了经济层面的支持、生活方面的保障来纾解子女和社会的养老压力,在观念层面上如何为老年人创造一个良好的社会氛围如何引导全社会应对老龄化日益加深的压力也是重点问题

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/h/388545.html