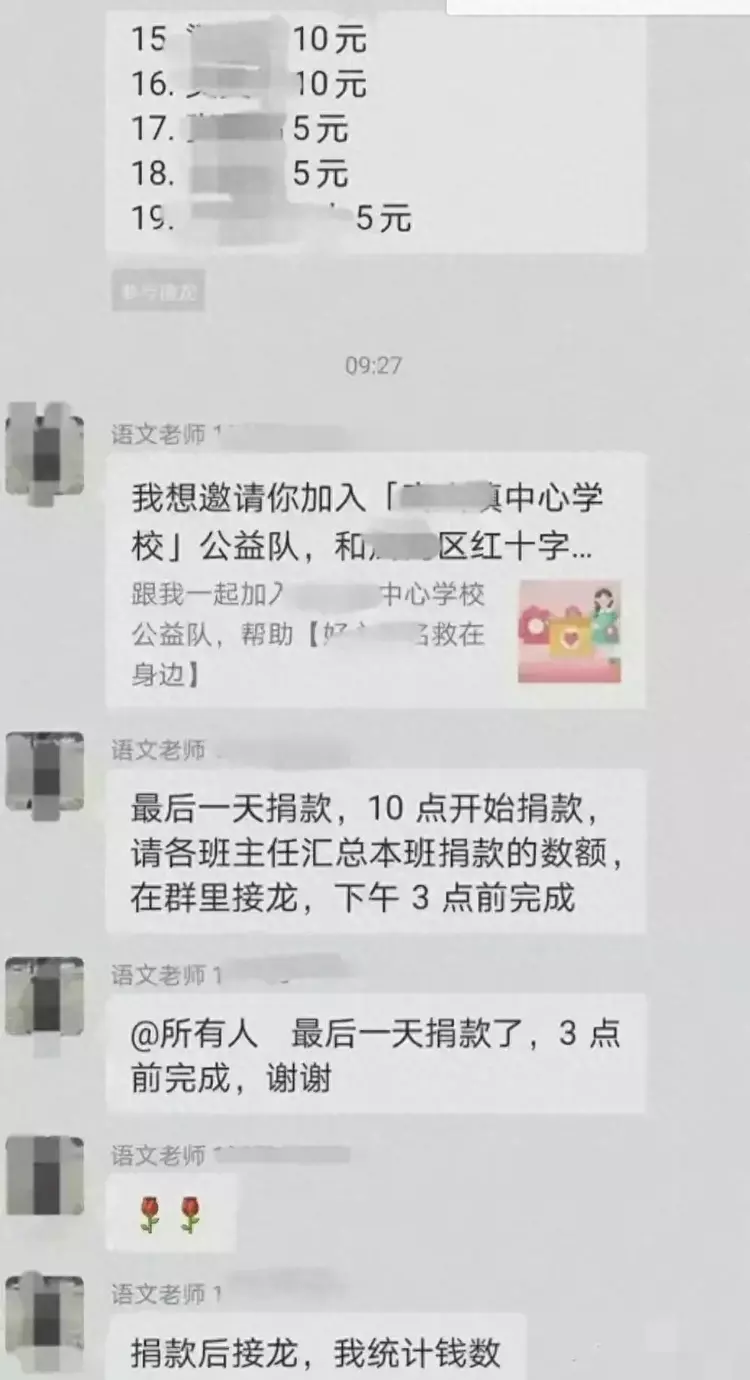

最近,红十字会强制要求家长参与捐赠活动的举动引起了广泛讨论。有人主张家长应该积极参与,也有人认为家庭经济状况不同,学生捐款是否合理?今天,我们一起来探讨这个问题。

首先,我们都知道,慈善本应是自愿行为。在教育领域,我们需要培养学生的社会责任感和公益意识,以及尊重他人和善良的品质。然而,如果我们将捐款变成一种强制性的要求,那么慈善的初衷就会被严重扭曲。

关于家庭经济差异,我们应该体现家长不强制捐赠,这样的做法是正确的。每个家庭的情况都不尽相同,强迫家长捐款可能会给他们带来沉重的负担,甚至诱发不必要的经济压力。家长应该有权利自行决定是否参与捐款活动,他们选择不捐不代表对公益事业无感,只是根据自己的实际情况做出的选择。

然而,在强调家长非强制捐赠的同时,我们也需要思考学生参与的方式和途径。学生是社会的未来,他们应该接受义务教育的同时,也要了解社会责任和公益意识的重要性。因此,学生捐款可以成为一种培养学生社会责任感的方式。

然而,明码标价的做法值得商榷。慈善本应是无私的奉献,而不是为盈利而进行的交易。如果我们把学生捐款变成商品,给予明确的标价,很容易让人产生质疑和不满。这样的做法不仅可能导致资源不同分配不均,还可能让捐款背离慈善的初衷,变成一种商业行为。

为了避免这种情况发生,我们建议从班费中直接扣除一部分金额作为学生捐款。班级集体的力量是巨大的,每个学生为了共同的目标,可以自愿奉献一点,无论多少,都是对慈善事业的支持和贡献。这种方式不仅能够培养学生的社会责任感,也能够避免明码标价带来的不公平和争议。

作为社会的一部分,我们应当关注慈善事业。然而,在推动学生参与捐款活动的同时,我们也需要确保慈善的纯洁性和公正性。我们需要建立有效监督机制,确保捐款被用于有实际需要的领域,而不是个别人员的个人收益。

毫无疑问,慈善事业是非常重要的,它对于解决社会问题、改善人民生活起到了积极的推动作用。然而,在推动慈善事业的过程中,我们不能忽视慈善的本质,即自愿奉献。只有让每个参与者都自愿参与,才能让慈善更加纯粹,更有力量,更有意义。

正如我们在教育中培养学生社会责任感和公益意识一样,我们也应该让学生了解慈善的真正意义。通过开展一系列的教育活动,让学生参观慈善机构、了解慈善项目的进展情况,让他们亲身感受到慈善事业对弱势群体的帮助,从而激发他们内心的善良和奉献精神。

在推动学生参与慈善事业的同时,我们也要注重教育的公平性。有些学生家庭的经济条件可能相对较困难,他们不能像其他家庭一样捐赠那么多的款项。因此,我们应该鼓励学生以其他方式参与慈善事业,比如义工活动、物品捐赠等。这样不仅可以让学生积极参与,也能充分体现慈善事业的包容性和普及性。

总之,红十字会强制捐款事件引发了关于学校捐赠活动的广泛讨论。我们要认识到慈善本应是自愿行为,而不是强制要求。家长应该有自主权决定是否参与捐款活动,而学生参与捐款活动则可以通过其他方式进行,如从班费中扣除。

我们要确保慈善事业的纯洁性和公正性,同时也要注重教育的公平性,让每个学生都能参与到慈善事业中来。让我们一起努力,让慈善回归本真,让爱心传递无限,为建设美好社会贡献自己的一份力量。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/h/364365.html