强制慈善捐款引发争议——反思留有悬念

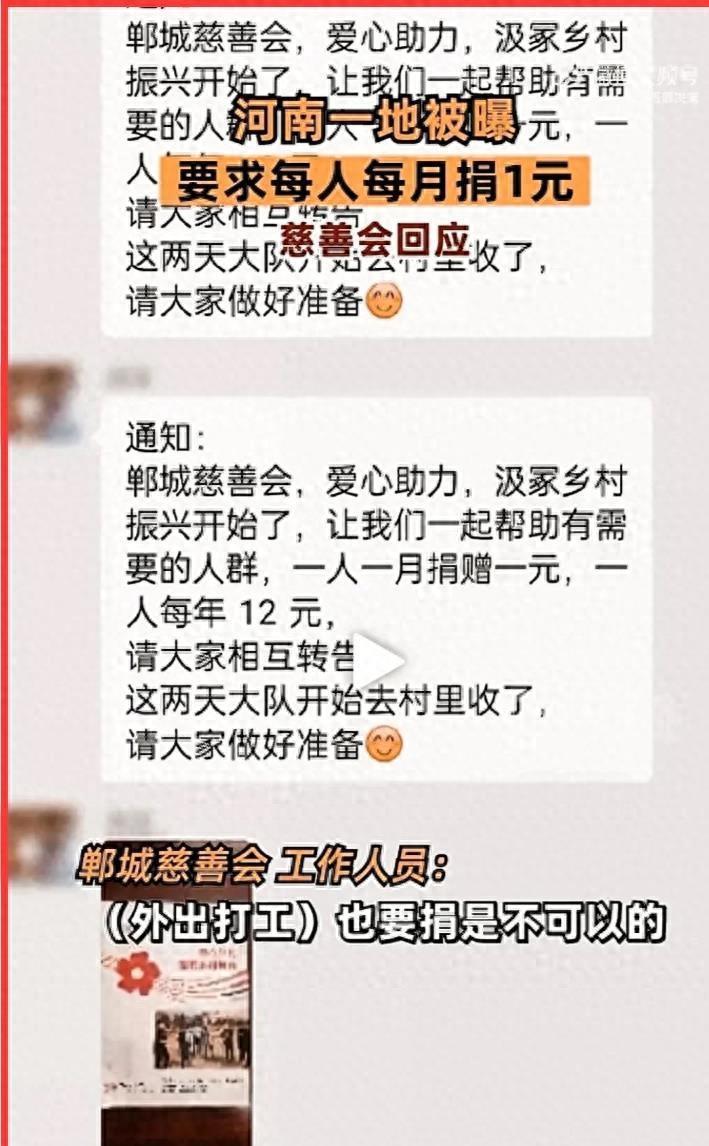

近日,河南省邯郸县的一场慈善捐赠活动引起广泛关注。此次活动的初衷是支持当地乡村振兴。每人每月只需捐款1元,一年总共12元。尽管数额微不足道,但征收的费用是不可接受的。尤其是对于正在上学的孩子来说,这笔费用可能会对他们的生活产生相当大的影响。

据网友透露,他的朋友子女在小学时缴纳了所谓的“课后服务”费,每学期700元。虽然表面上是自愿的,但实际上有班主任的催促和短信要求孩子们中午回家。这种情况增加了家庭的经济负担。

面对此事,郸城慈善会负责人表示,不允许强制捐款。他们已向上级汇报,并停止了村民举报的筹款活动。他们强调自愿的重要性,认为只有自愿的慈善事业才能真正造福社会。

尽管存在质疑,但仍有一些人支持此次捐赠。他们认为,每人捐1元钱,如果人数多的话,就能对需要帮助的人产生积极影响。然而,这一事件再次凸显了自愿原则在社会公益活动中的重要性。人们对慈善组织透明度的要求日益提高。只有真正自愿的捐赠,才能保证捐赠活动的合法性。

当今社会,慈善事业的重要性不容忽视。它是社会和谐发展的重要组成部分,是人类关爱、分享精神的体现。然而,这次强制捐赠事件提醒我们,目的虽然崇高,但实施方式必须符合自愿原则,避免捐赠活动成为不应有的压力和负担。

建立更加公平、透明的慈善体系,需要加强监管和监管,确保慈善组织合法合规运作。同时,公众也应积极参与,要求慈善组织向社会提供详细的善款使用情况和基金运作情况,确保善款真正用于有需要的人身上。

自愿原则在慈善捐赠活动中至关重要。不仅体现了社会的尊重和信任,也有利于慈善事业的长远发展。只有保证捐赠的自愿性和透明度,才能共同创造一个更加公平、更加关爱的社会,让慈善不再只是一种义务,而是一种共同的责任和乐趣。

不过,这起强制捐献事件却引发了一些质疑。为什么慈善活动必须以强制方式开展?为什么会有人支持这种强制捐赠?这是不是缺乏慈善意识?还是一种利益驱动的行为?这起事件背后的动机和原因是什么,我们能了解多少?如何做好慈善组织的管理和监督,确保慈善活动的合法性和透明度?

该事件引发了人们对慈善组织的思考和反思。慈善应该是一种自愿行为,而不是强加的压力或负担。只有加强监管,提高透明度,才能营造真正有利于社会公益事业发展的环境。让我们共同努力,构建公平、透明、自愿的慈善体系。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/h/363781.html