死亡意味着生命的终结,当一个人的人生画上了句号,他将永远流入时间的长河,成为历史中的一颗星星。

而如何安葬死者,则成了在世的亲人最在意的一件事。

在我国千年的历史发展进程中,渐渐形成了很多富有特色的丧葬文化,但大多数对于逝者的处理,就是土葬。

土葬并非简单地用土将尸体掩埋,其中的程序十分繁杂,耗费的人力物力也非常大,这虽然充分体现了对逝者的尊重和不舍,但也对我国的耕地资源造成了一定的负担。

近些年来,我国开始提倡火葬,在大多数地方都得到了普及。

这种丧葬方式虽然流程较简单,但在施行过程中依旧不可避免地存在某些问题。

于是,有人提出了冰葬、生态安葬的建议。

那么,这些方式真的更有利于对逝者的安葬以及对资源的利用吗?民众对此又有什么看法呢?

传统丧葬方式

土葬在我国已有上千年的历史,当一个人在生物学上被宣告死亡,古人一般认为他的灵魂会去往另一个世界,因此死后也应该得到好的待遇和享受。

尤其是历朝历代的帝王将相,王孙贵族,他们为了能在另一个世界依旧享有荣华富贵,对葬礼和墓地的要求非常高。

在他们死后,不仅棺椁要用最上等的木材,还要陪葬无数的奇珍异宝,墓地园陵也必须规模宏大,风水极佳,奢靡程度可见一斑。

而普通百姓虽然没有这样的排面,但也要求庄重肃穆,通常都会拥有自己的一方安葬地,这种传统一直持续到了新中国成立以后。

建国后,随着我国人口的不断上涨,人均耕地面积逐年缩小。

到了二十一世纪,我国的人均耕地面积仅0.106公顷,还不到世界平均水平的一半。

如此紧张的土地资源,还要因为土葬问题加重负担,如果这样持续下去,导致的资源浪费问题将更加严重。

于是后来,我国大力推广火葬。

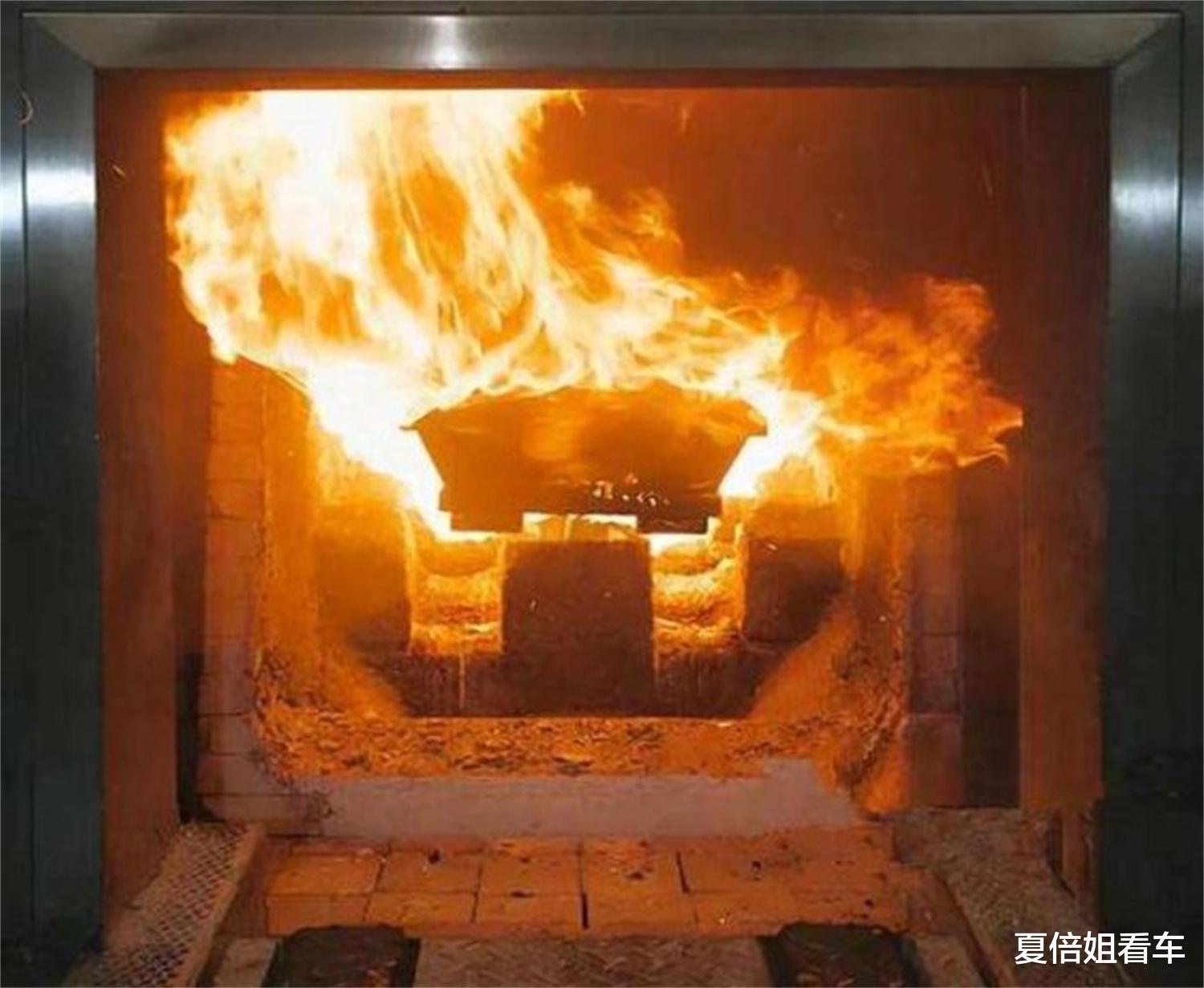

经火化后的逝者被装进骨灰盒里,再进行安葬,大大减少了安葬的空间,提高了土地的利用率。

据统计,截止到2021年底,我国的火化率已经超过了55%,将近有八亿人接受了火化的形式。

虽然火葬对于空间的节省很有好处,但也带来了其他的一些问题。

人体在火化过程中需要用到助燃物,比如石油,这也导致相关资源被大量消耗,同时在火化中会产生很多有害气体,对火葬场周边的环境污染也很严重。

针对这些问题,有人就提出了放弃火葬,采用冰葬或者生态葬的想法。

冰葬的想法

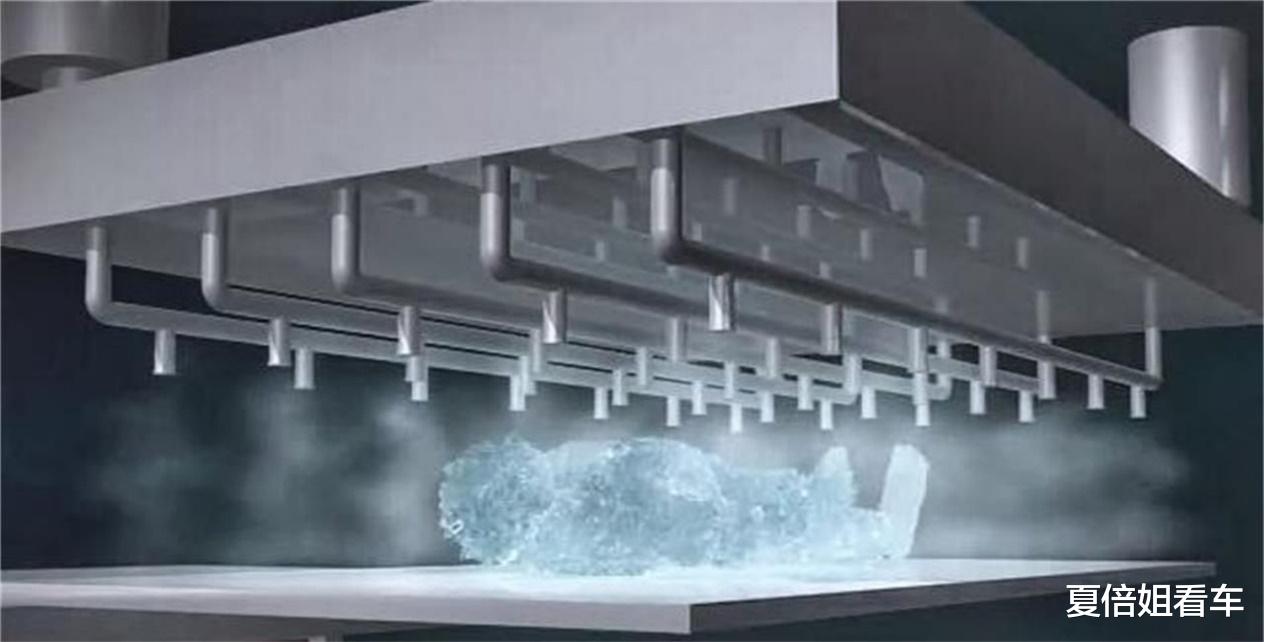

冰葬是由瑞典科学家发明的,他们受爱斯基摩人的丧葬文化启发,发现这种处理遗体的方式高效且便捷。

首先要将遗体放置在零下196度的液体氮中,在这样的低温下,人体会逐渐脱水,接着再用专门的超声波将遗体震碎,变成粉末。

相较于火葬,冰葬虽然更加环保,且在自然环境下可主动降解,但和中国人的传统丧葬理念有着很大差距,很多国人对此都持排斥的态度。

而且冰葬价格高昂,全部流程下来需要花费大概三十万元人民币,并非普通人家可以承受的。

因此,这种丧葬方式并没有在我国推行。

那么,生态葬是否更适合我国呢?

生态葬能够普及?

生态葬目前主要包括海葬和树葬,在2013年,我国相关部门就向民众倡导了这两种丧葬方式。

海葬相信很多人都有所耳闻,人去世后将遗体撒入大海,让自己以另外一种方式融入世界,大大节省了空间和费用。

树葬的想法则是源于我国一些少数民族的传统,这些少数民族在孩子出生的时候,会为其种下一棵树,这棵树就伴随着人的成长老去。

当这个人去世后,人们会将那棵树砍下,并将逝者的骨灰埋在树的旁边,作为养分继续哺育下一代。

这样代代相传,既是血脉传承,又是对逝去生命的敬意和即将到来的新生命的期许。

树葬不仅极具人文意义,对于环境保护也十分有好处,因此国家相关部门也希望这种形式的丧葬能够大力推广。

据悉,到时候所有的树木都由国家来提供,费用也由国家承担,不仅减轻了民众的压力,还让生老病死变得更人性化。

但是,这种方式刚实行的时候,也遭到了很多质疑的声音。

生态葬虽然自然环保,但少了可供后人祭拜的东西。

都说睹物思人,一个人逝去后没有留下任何印迹,活着的人会认为没有了寄托,是件无法接受的事。

因此,生态葬未来是否能够普及,还需要时间去印证。

结语

我们对于死亡一直怀着一颗敬畏之心,虽说人死不能复生,但每一个人到世上来走一遭,总会留下独一无二的痕迹,成为亲人朋友一辈子的牵挂。

对于死后遗体的处理方式,我们自然要十分慎重。

但土地和资源是有限的,如果能以一种更环保的方式处理遗体,不仅是逝者对社会做出的最后贡献,也许其本人也会觉得很有意义。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/h/361107.html