慈禧六十大寿是如何捞钱的?以最穷的云贵为例,起步价就是四万两

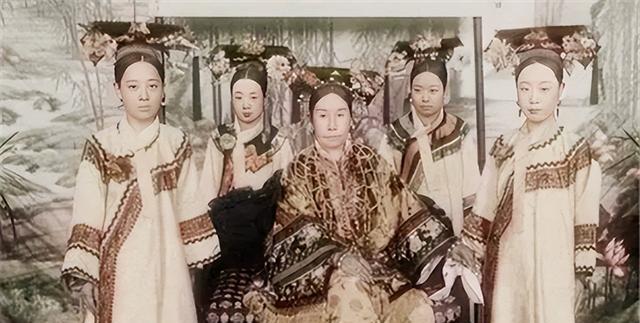

在中国历史的长河中,慈禧太后无疑是一颗熠熠生辉的星,她的名字与权谋、荣华富贵交织在一起,熏陶了整整近半个世纪的帝国命运。她身世卑微,却凭借着无与伦比的智慧和坚韧,成为了一代女主,一位威严而令人敬畏的统治者。然而,在这个雄才伟略的女人一生中,也难免有些令人唏嘘的遗憾,而其中最为让她郁闷的一件事莫过于——“过寿”。

慈禧太后的一生宛如一幅精美的历史画卷,一笔一画地勾勒出她的权谋征程。她出生在清朝雍正皇帝的后宫,身份卑微,注定了她将在权力的舞台上演绎一场惊天动地的传奇。然而,命运之轮常常匪夷所思,正是她的聪明才智和冷静沉着,让她从一个庶出的妃子嫔妃逐渐攀升至掌控朝政的最高位置。

在她的统治下,中国犹如一颗璀璨的明珠,吸引着世界的瞩目。瓜分利益的列强汹涌而至,慈禧太后以出色的外交手腕屡次化险为夷,捍卫了国家的尊严和主权。她的智慧和果断在历史的长河中留下了深刻的印记,也为后人谱写了一曲曲动人的传奇。

然而,就在这片权谋的天地中,慈禧多多少少也有一些遗憾。她虽然长寿享福,却也因此经历了一场她自己都无法避免的“过寿”之争。当她迈入晚年,逾越百寿的年龄,本应是沐浴荣耀、享受晚年的时刻,却因为这个年龄成了她最大的烦恼所在。

慈禧太后六旬华诞

在古老的大清朝,每当慈禧太后的寿辰临近,皇宫内外便笼罩着一层神秘的氛围。那是一个充满令人瞩目事件的时刻,仿佛命运之轮会在这一天转动得更加奔放。话说在慈禧太后即将迎来六旬华诞之际,一场风暴悄然酝酿。此刻的国家,正处在一个矛盾重重的十字路口。在这个多事之秋,南方海疆的云层似乎比往常更加厚重,而北方的御林军也在不安的氛围中来回巡逻。

而就在慈禧太后60寿年的前一年,她早已在皇宫中秘密地召集了一支小小的庆寿筹备团队。这个团队由经验丰富的宫廷官员和智慧过人的谋士组成,他们的任务是为慈禧太后的庆生活动策划一个令人难以忘怀的盛宴。

然而,计划总是赶不上变化。国库的空虚像一块沉重的石头,压在了慈禧太后庆生的计划上。与此同时,宫廷的大臣们也感受到了压力的增加。他们清楚,无论是对慈禧太后的尊重,还是对国家的未来,都需要保持谨慎的态度。毕竟,在一个封建社会,权谋交错,谁也不愿意因一时的得罪而失去权势和名誉。

这种微妙的平衡局面,就像是天空中的乌云和阳光相互争斗,时而黑暗笼罩,时而明媚如初。然而,正是这种局势,使得整个故事显得更加扑朔迷离。

慈禧太后六旬寿辰

宫廷的黄金秋日,璀璨而宁静,恰似一幅被瓷器绘就的精美画卷。然而,在这深宫之中,却掀起了一阵轩然大波,掌握着朝廷财政命脉的慈禧太后,正为即将到来的六十大寿筹备着一场空前的盛宴。“圣上,寿辰将至,万千子民,无不期待着这场盛事。”礼亲王恭敬地呈上一份精心准备的捐款清单。

慈禧太后接过清单,纤手轻拂,眉宇间满是笑意。清单上密密麻麻的数字令人咋舌,每一笔捐款都凝聚着官员们的一片心意。“朕当年在乾隆皇帝的时候,曾让官员捐赠,如今依然可行。”慈禧太后一边自言自语,一边目光越过窗外的金色落叶,似乎回到了那个昔日的盛世。

礼亲王连忙应道:“正是,陛下。现如今,官员们皆是蒙受皇恩,肩负国家重任,当然愿意为太后的六旬寿辰贡献一份微薄之力。”慈禧太后微微一笑,轻轻点头。于是,一场官员们的捐款风暴开始在整个朝廷中掀起。

在东厂大臣文凤的府邸中,他与几位高级地方官聚在一起商议捐款事宜。文凤端坐在太师椅上,抚须沉思:“此次捐款,自当光大门风。咱们东厂地位显赫,捐款自然不能含糊。”一位官员沉声道:“文大人说得是。但依我看,此次捐款标准颇高,不少官员们或许难以承受。”

另一位官员附和道:“是啊,我们外地的官员,财政情况与京城相比,差距颇大。”文凤嘴角泛起一丝笑意:“你们尽管放心,我已有妙计。我之前结识了一位商人,此人乃是海外贸易的精英,与之交好,或可借得一些财力。”

高级地方官纷纷点头称是。于是,一场秘密的募捐行动在各地悄然展开。与此同时,太监阿珍在宫中低声嘀咕:“六旬大寿,倒也罢了,何必铺张浪费呢?”一旁的太监小石皱眉道:“阿珍,你可别乱说话,惹怒了太后可不得了。”

阿珍撇嘴不屑一顾:“这些官员们,都是一副虚伪模样,捐款也是装模作样。真要问起来,又有几个是心甘情愿的?”小石欲言又止,毕竟在宫廷中,谁敢妄言太后的不是?捐款的消息渐渐传开,民间也不免议论纷纷。有人感叹官员们的豪气,愿意为太后的寿辰添彩;有人则痛心于捐款的高昂标准,认为这是在剥削百姓。

而慈禧太后却似乎置身事外,她在宫中继续着她的六旬大寿的筹备。华美的锦缎、珠宝的闪耀,都在她的指挥下,编织成一幅璀璨夺目的画卷。

寿节进贡揭示的宫廷内幕与腐败问题

纵观大清朝的王朝历史,当盛世璀璨的黄金秋日降临,宫廷中的氛围似乎总是不自觉地蒙上一层独特的喜庆和繁荣。然而,在这个看似安宁祥和的时刻,却隐藏着无数的故事,每个人都在这宫廷舞台上扮演着自己独特的角色。在一个阳光明媚的早晨,礼部通知各地督抚准备进贡万寿节礼品的消息迅速传遍了大江南北。消息一出,督抚们的态度却大相径庭。

云贵总督王文韶收到了通知,看了看手中的文书,心情不由自主地变得愉悦起来。他本就是个身家丰厚的官员,这次进贡礼品对他来说不过是小巫见大巫,他甚至准备多出一些,以示他的忠诚。

然而,也有清廉正直的官员,他们却为此感到愁云惨淡。他们深知,自己的俸禄已经勉强维持了家庭的日常开销,如今还要额外出资进贡礼品,实在令人应接不暇。

在这个时候,王文韶向盛宣怀打听了其他各省的报效数字,以便更好地掌握情况。盛宣怀却将一个惊人的消息告诉了他:李鸿竟然额外出了三万两的“点景银”。王文韶心中一动,这不禁令他对李鸿的背后意图产生了一些猜测。

与此同时,各省纷纷接到了需要出三万两用于万寿庆典景点建设的通知。这个额外的数目,对于许多地方来说,无疑是个巨大的负担。在一些不得已的情况下,地方官们开始思考如何筹措这笔款项。

王文韶召集了一些同僚,希望能够凑齐一万两购买额外的贡品。大家面面相觑,心知肚明,这次进贡的压力实在是前所未有的。与此同时,京城百官也开始讨论这个问题。微薄的俸禄,对于许多官员来说,已经难以应对日常的开销,更何况还要面对额外的贡品。意见开始分歧,有人主张进献贡品,希望以此争取皇上的宠爱,有人则担心自己家庭的负担。

礼亲王世铎成了争议的中心。他坚持认为,进献贡品是一种体现忠诚的表现,同时也能够在朝廷中树立自己的声望。然而,这一主张却引发了许多人的质疑,认为他不过是为了谋取个人利益。

随着万寿节的临近,重臣们私下里开始准备自己的贡品,希望能够避免慈禧太后的不满。其他京官也纷纷效仿,毕竟在宫廷中,得罪太后可不是一个明智的选择。然而,这一切的背后,也凸显出晚清朝廷腐败的严重问题。官员们的利益和私心开始在这场表面上的喜庆活动中浮现,让人不禁感到担忧

或许,在这个充满金色的秋日里,人们应该更加关注的不仅仅是表面的繁荣,更要思考朝廷内部的改革和治理。

图片来自网络,如有侵权,联系删除!

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/h/357117.html