近年来,中国慈善机构的公信力受到严重质疑,特别是中国红十字会总会,被曝出人均工资福利高达43万元的消息。同时,一起涉及救灾物资被荒废的事件也引发广泛关注。这些问题不仅仅是单一机构的问题,而是反映出整个慈善体系的缺陷与腐败。在探讨这些问题的同时,我们也应该思考如何让慈善回归本质,真正服务于需要帮助的人们。

第一部分:中国红十字会人均工资福利43万元

自郭美美等丑闻被曝光后,中国官方慈善机构的公信力急剧下滑。近日,媒体揭露了中国红十字会总会人均工资福利高达43万元的消息,这引起了舆论的激烈争议。

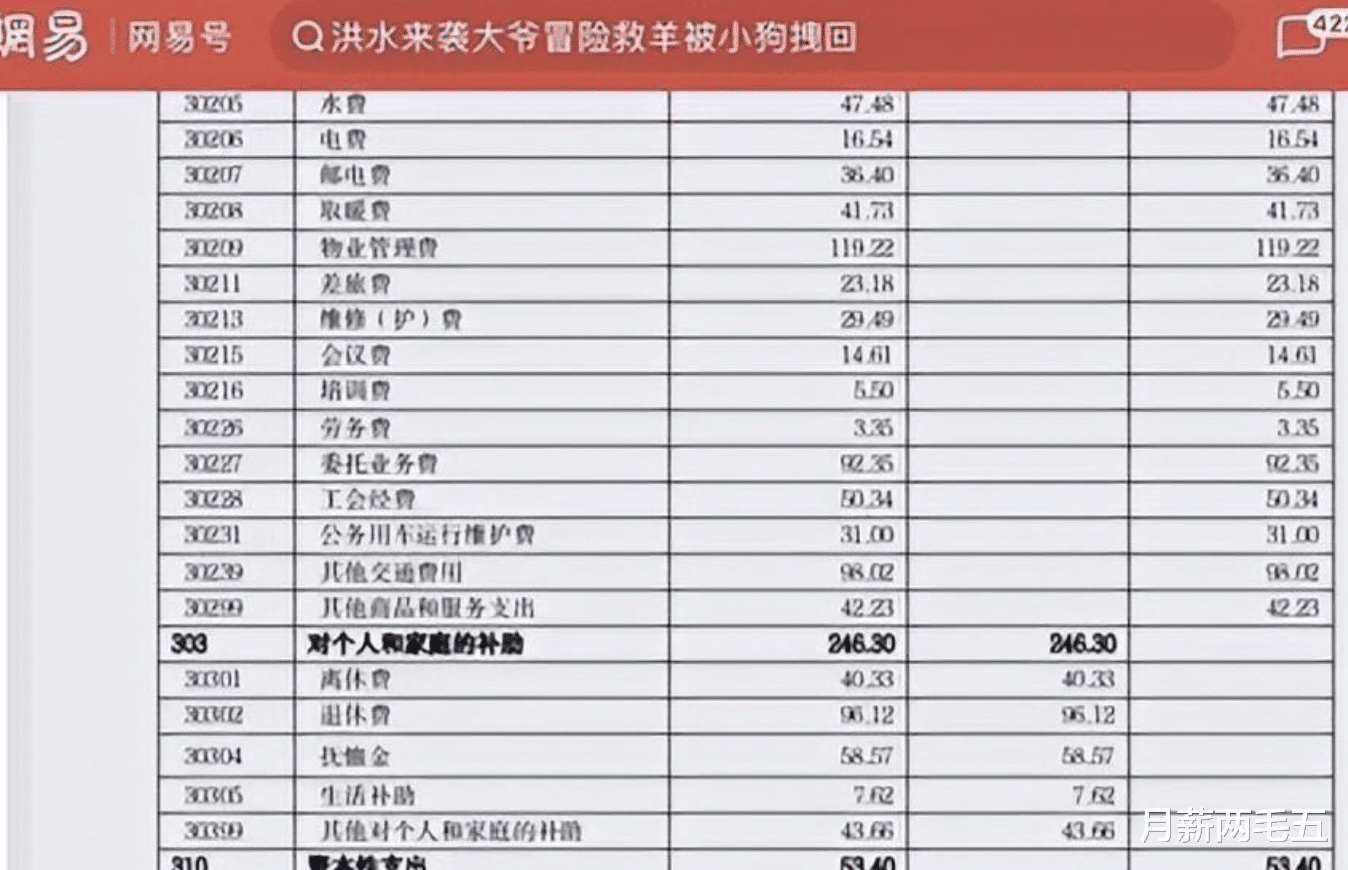

据报道,中国红十字会总会在工资福利支出上花费了2,612万元,其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等十项支出。令人惊讶的是,公职人员人均福利竟然达到了43.5万元。这一数字引发了公众对慈善机构财务运作的质疑,纷纷表示这样的高额支出是不合理的。

此前,环球网曾为中国红十字会辩护,提到广州市红十字会员工的工资福利、补助等人均14.2万元。然而,如今这个数字已被迅速超越。这些数据表明,中国红十字会的高层管理人员薪酬异常高涨,而这些薪酬很大程度上来自社会捐款。这种情况不禁让人怀疑,慈善事业是否真正服务于那些需要帮助的人们,或者变成了一些人的“谋财之道”。

第二部分:慈善机构信任危机

中国红十字会的问题只是中国慈善机构信任危机的一个缩影。自2011年起,各地陆续曝出了红十字会高额餐饮费事件、郭美美事件、名人假捐摆拍、“大肚女孩”捐款延迟事件、吴花燕事件等一系列丑闻,这无疑严重损害了慈善机构的公信力。

慈善机构应该是为弱势群体提供帮助与救济的机构,但在现实中,却有许多慈善款项被滥用,甚至流入个别人员的口袋。这些行为不仅让善款的捐赠者感到失望与愤怒,更让需要帮助的人们无法得到应有的救助。慈善事业本应是关爱他人、奉献社会的崇高行为,然而,部分慈善机构的行为却让人怀疑善款的去向,进而影响公众的捐助热情。

第三部分:救灾物资被荒废,爱心何在?

除了高层腐败,救灾物资的滥用也让公众感到愤怒。近日,《新京报》报道了一起涉及救灾物资被荒废的事件,引发了广泛关注。

据报道,2021年10月,山西省运城市稷山县荆平村遭遇水灾,收到社会捐赠的救灾物资,包括面粉等。然而,近日有村民爆料称,部分救灾物资被丢弃在山沟里。村委会解释称,这些物资已过期,不是故意不发放。

这样的事件让人不禁质问,救灾物资本应该送给那些遭受灾害的群众,帮助他们渡过难关。然而,现实中这些物资却被荒废,让受灾民众再次遭受伤害。这样的行为背离了慈善的初衷,也让人对慈善机构的公正性产生怀疑。

第四部分:慈善回归本质,还信任于公众

慈善事业的信任危机迫使我们反思,如何让慈善回归本质,真正为需要帮助的人们服务?

首先,需要建立更加透明与规范的慈善机制。慈善机构应该及时公布善款的使用情况,接受社会监督,并定期向公众公开财务报告,确保善款的合理使用和透明度。同时,政府监管部门也应该加强对慈善机构的监督与管理,确保善款不会被滥用或流入不当渠道。

其次,需要提高公众对慈善机构的监督与参与意识。公众是慈善事业的主要推动力量,只有当公众积极参与并对慈善机构行为进行监督,才能形成更加健康的慈善生态。公众可以通过媒体、网络等途径对慈善机构的行为进行监督和曝光,促使慈善机构回归公信力。

第三,慈善机构应该更加关注弱势群体的需求,真正服务于社会的底层。慈善机构应该加强调研工作,了解社会上真正需要帮助的人群,并将慈善资金投入到真正需要的领域,而不是滥用或浪费善款。同时,要加强与相关部门、组织的合作,形成慈善事业的合力,更好地服务社会。

最后,加强教育与舆论引导,提高社会公众的慈善意识与道德素质。慈善事业需要每一个人的参与,不仅是捐款,更包括关爱他人,奉献社会的精神。社会应该弘扬慈善精神,让爱心成为社会的共识,让每一个人都愿意伸出援助之手,共同构建一个更加温暖与关爱的社会。

总结:中国慈善机构信任危机不仅仅是中国红十字会的问题,而是整个慈善体系的问题。我们应该正视这一现实,通过建立透明、规范的机制,加强公众监督参与,关注弱势群体的需求,提高社会公众的慈善意识与道德素质,共同推动慈善事业回归本质,为社会的发展与进步贡献力量。只有这样,才能真正让慈善回归善意,还信任于公众。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/h/337429.html