文丨西部君

国家级都市圈,又上新了。

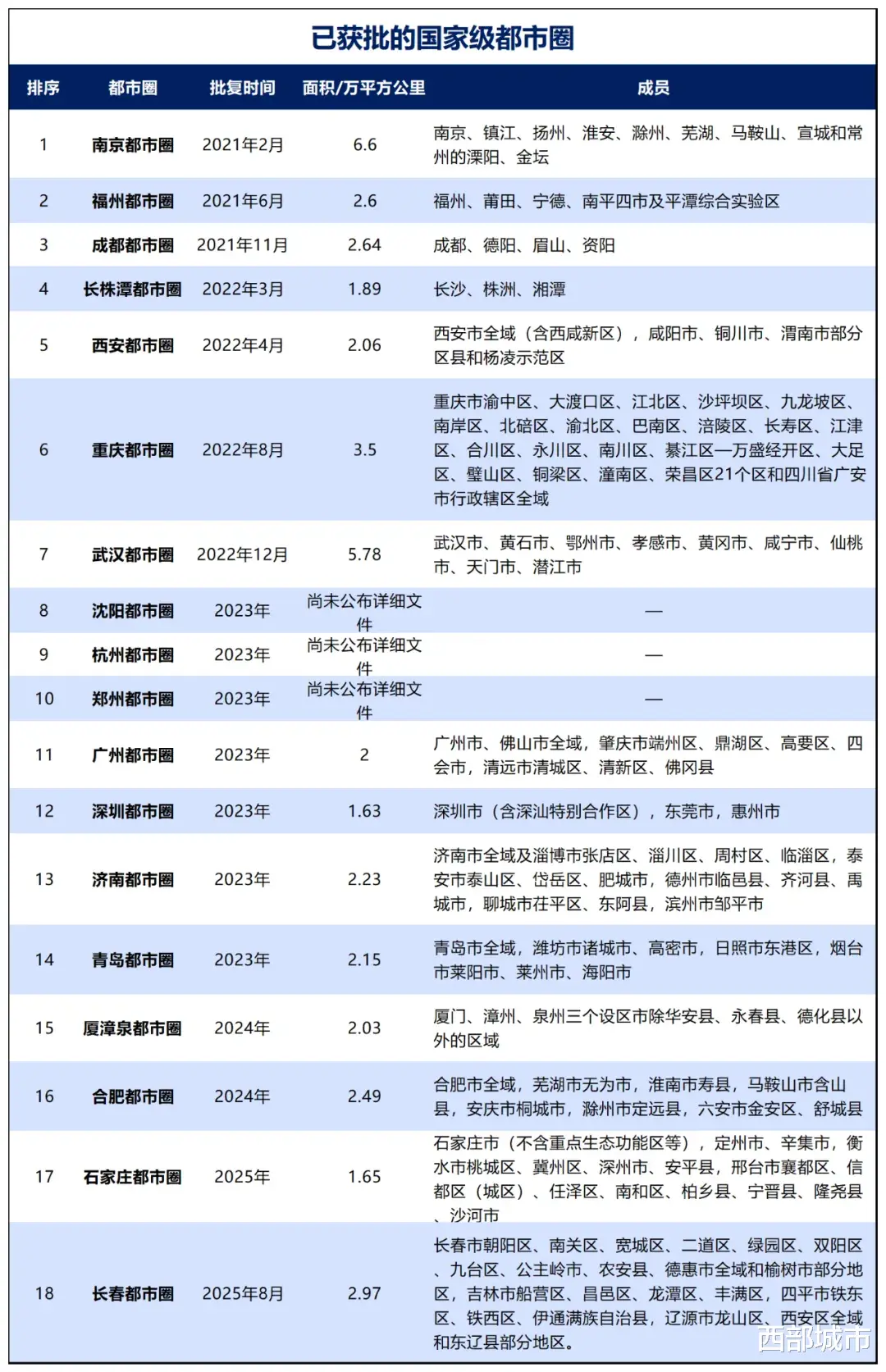

日前,据吉林省官方披露,《长春都市圈发展规划》(以下简称《规划》)已于今年8月获得国家发改委复函,并于近日正式出台。

长春都市圈,成为继沈阳都市圈之后,东北地区又一个“国家级都市圈”。同时,这也预示着“国家级都市圈”增加到18个。

至此,全国31个省市中,已有一半多的地区拿到了“国家级都市圈”的入场券。

考虑到目前,还有多个省市正在推进“国家级都市圈”建设,“一省一圈”的时代,正在加速到来。

01

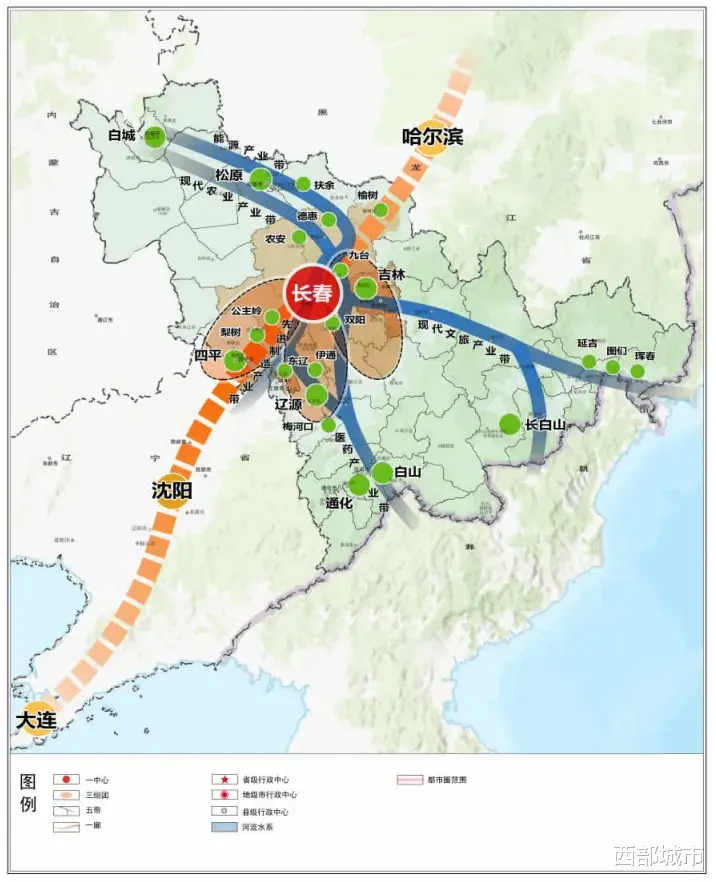

根据规划,长春都市圈,是以长春市为中心,联合联系紧密的吉林市、四平市、辽源市共同组成,规划面积约2.97万平方公里,常住人口约1210万人。

其经济总量,占全省的67%,也就是刚好三分之二左右。

此外,长春都市圈的辐射范围,还进一步延伸至吉林市、四平、辽源市、松原市、梅河口市等其他区域。

毫不夸张地说,长春都市圈未来就是要以“一圈”之力扛起吉林全省发展的重任。建好长春都市圈,对于吉林省的重要性,可见一斑。

事实上,此前单长春经济总量占全省的比重就已超过了一半,首位度之高,在全国仅低于银川。

此外,长春常住人口也接近全省的40%。

不过,受限于经济总量、产业结构等多种因素影响,长春市“一城独大格局比较明显,但尚未有效形成对全省高质量发展的支撑效应”。

因此,长春都市圈的建设,自然也就被寄予了更好带动全省发展的厚望。

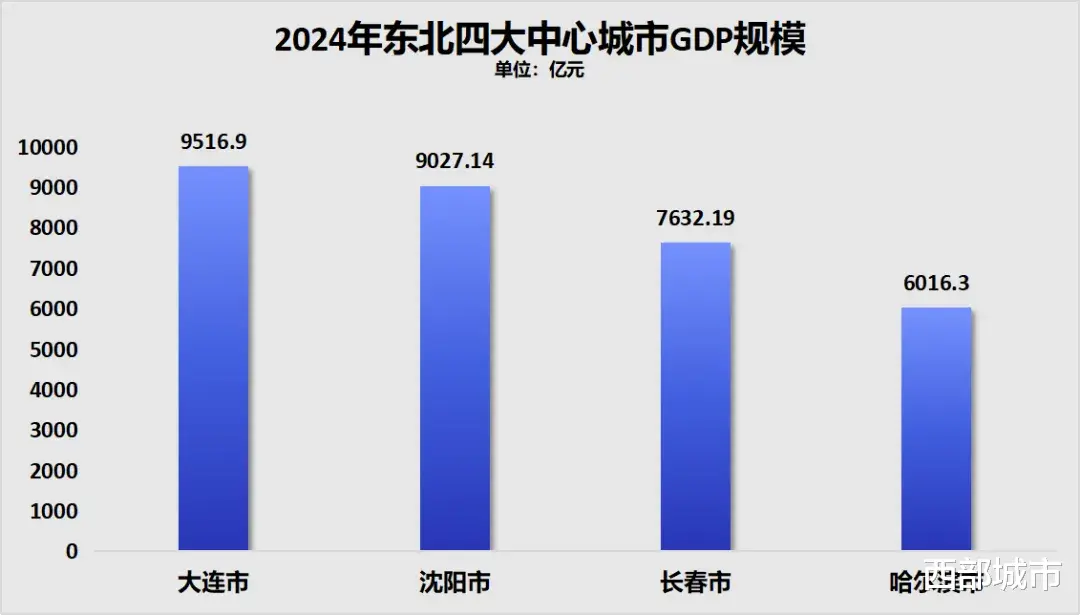

值得注意的是,目前东北地区,尚未有GDP万亿城市。最接近的是沈阳与大连,截至2024年均已突破9000亿。

长春尚未达到8000亿。但这次继沈阳都市圈后,成为东北第二个国家级都市圈,或预示着长春有了更多的可能性。

《规划》就明确:

第一阶段至2030年,长春现代化都市圈经济总量力争达到1.35万亿元左右,综合实力将显著增强,区域一体化建设取得扎实成效,基本建成空间结构清晰、城市功能互补、要素流动有序、产业分工协作、交通往来顺畅、公共服务均衡、环境和谐宜居的现代化都市圈。

未来一个阶段,东北四座副省级城市及其背后对应的三大省份的竞争,归根结底可能就是四大都市圈的竞争。

02

在长春之前,全国已批复了17个“国家级都市圈”。

如果再加上板上钉钉的北京、上海、天津,可以说全国31个省市中,三分之二的地方,事实上都进入了“国家级都市圈”时代。

2019年,国家发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》。这一年也被视为是中国“都市圈元年”,此后各地都市圈的建设、规划等均进入加速期。

短短数年时间,都市圈就基本上成为了区域发展的“主流”趋势。

这背后蕴藏着一个巨大的转向,即过去单个城市之间的竞争,已经转变为都市圈与都市圈之间的竞争。

对此,有人会说,这是不是城市群被代替了?

这里有一个概念需要厘清,都市圈是指以辐射带动功能强的城市为核心,以1小时交通通勤圈为基本范围,与周边城镇经济活动联系紧密、通勤便捷高效、公共服务便利共享的同城化地域。

可以发现,它与城市群并不是相互代替的关系,而是两个不同类型的概念。

很明显,都市圈的范围更小,但在内部却可能有更高效的连接——不管是人口流动、产业分工还是资源整合。

同时,一个城市群往往拥有多个中心城市,也可以拥有多个都市圈。

但是,都市圈一般只有单核,是真正围绕一个中心城市展开。

发展都市圈,更具普遍性的意义是,不一定每个省份都有实力打造城市群,但每一个省份起码都可能围绕中心城市(一般就默认为省会)建设一个都市圈。

一如今天我们说到纽约、东京、伦敦、洛杉矶等城市时,往往需要事先区分城市和大都市圈的概念一样,未来我们观察一座城市,也可能会越来越习惯以都市圈的标准来看待。

也就是说,对于超大特大城市而言,“城市”的概念正在弱化,以它们为中心的都市圈概念,正在强化。

03

当然,现今中国都市圈的整体发展水平,都还有待提升。

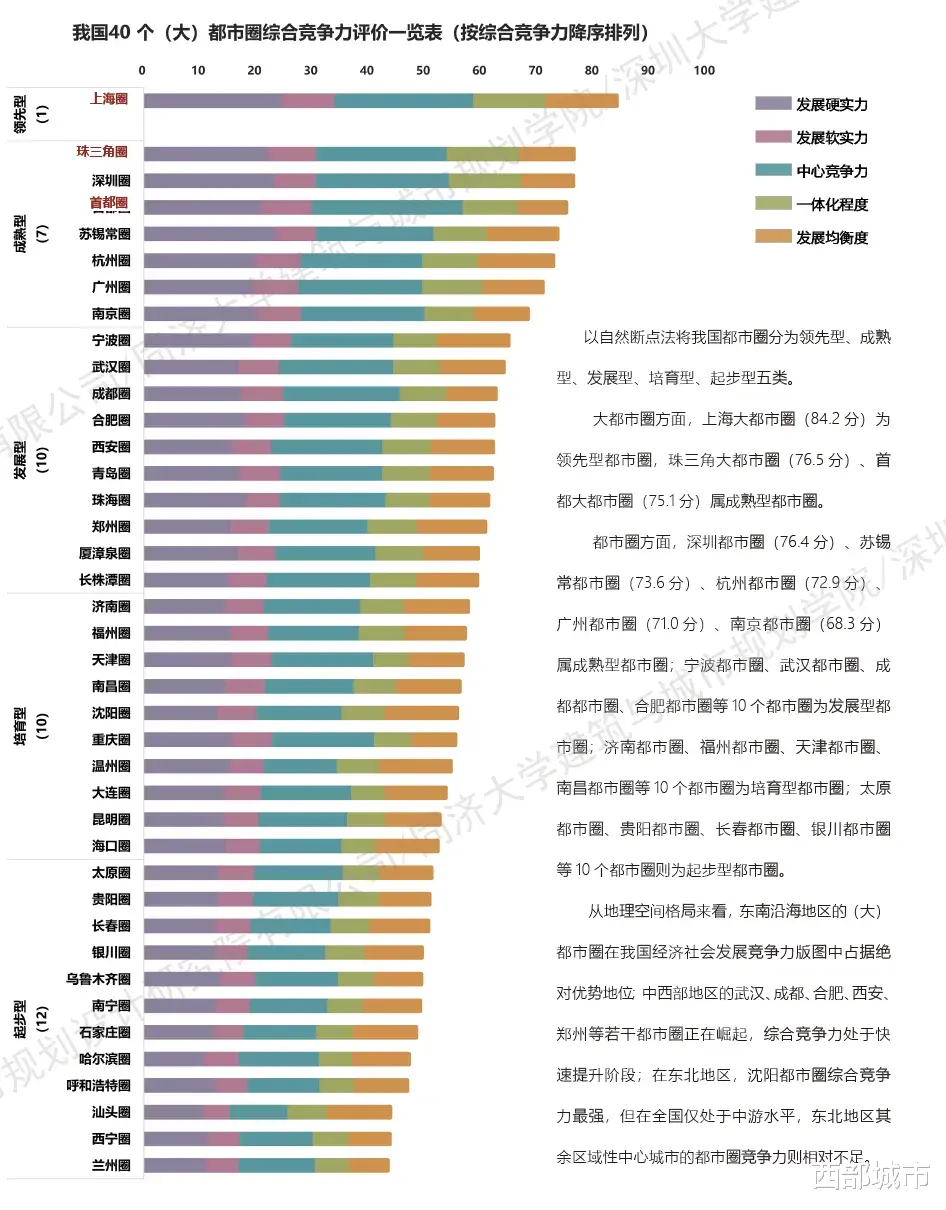

根据同济大学建筑与城市规划学院等联合发布的《2024年中国都市圈综合竞争力报告》,在上海、珠三角、首都3个大都市圈和广州、杭州等37个都市圈中,代表最高发展水平的“领先型”都市圈,仅有上海大都市圈。

居于第二档的“成熟型”都市圈,也只有珠三角、首都2个大都市圈,以及深圳、苏锡常、杭州、广州、南京5个都市圈。

此外,宁波、武汉、成都、合肥等10个都市圈,处于“快速提升”阶段。

其余一半以上的都市圈都仍处于“培育型”、“起步型”。如这次获批的长春都市圈,就属于“起步型”之列。

这意味着,多数都市圈实际上都还只是一个雏形,即便拿到批复,也可能仅仅只是开始。

当然,这也意味着可观的增量发展空间。

04

对于大多数省份而言,未来真正的发展活力中心,可能就只有一个都市圈。

这背后有政策原因的推动,也是客观规律使然。

一方面,围绕中心城市进行的都市圈建设,将进一步壮大中心城市的辐射带动作用。同时,也弥补中心城市自身发展在资源要素和发展空间等方面的不足。

且要注意,都市圈内部的一体化、同城化,主要是通过推动经济区与行政区适度分离来实现,而不是依赖过去直接以行政区合并的方式。

如此一来,既能充分彰显中心城市的带动作用,也能避免“一城独大”的弊端。

另一方面,这也契合了当前人口、资源要素聚集的大趋势。

随着人口结构的变化,多数省份差不多只剩下省会城市还有人口的扩张潜力,而推进都市圈建设,便于为省域人口的进一步集中,创造更好的条件。

特别是像吉林省这样,长春都市圈在人口、经济体量上都接近甚至超过全省一半以上,“一省一圈”的特征就更为明显了。

可以说,未来不少省份,都市圈强,全省才能强。这也可以称之为是“强省会”模式的升级版。

当然,有的省份也同时规划了多个都市圈。但这种模式,仅对经济体量大、人口数量多,且同时拥有不止一个高能级城市的省份才成立。

典型如长三角“三省一市”,就规划了六大都市圈。像江苏除了南京都市圈,还有苏锡常都市圈;浙江除了杭州都市圈,还有宁波都市圈。

此外,广东,真正具备较大影响力的都市圈,也有广州和深圳。

但必须接受的一点是,对于绝大多数内陆省份而言,都市圈有且只有一个。并且,随着人口的变化,这一趋势会越来越明显。

同时,政策层面关于推动都市圈发展的信号,也越来越明朗。

国务院去年7月印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》明确提出:

加快转变超大特大城市发展方式,依托中心城市辐射带动周边市县共同发展,培育一批同城化程度高的现代化都市圈。

前不久出台的《中共中央、国务院关于推动城市高质量发展的意见》,也明确提出:

稳妥有序推动城市群一体化和都市圈同城化发展。

发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈,构建布局合理的现代化城市体系;发展壮大现代化都市圈,支持有条件的地方推进同城化发展……

因此,接下来,除了尚未批复的几大直辖市领衔的都市圈,一些省会城市,如哈尔滨、昆明、南昌、贵阳、兰州、乌鲁木齐等,也或都将有机会获批都市圈建设。

有人说,“国家级都市圈”数量多了,含金量就打折扣了。

对于这一点要一分为二来看待。

其一,率先批复,一般是对发展水平的认可,当然也意味着抢先获得更多机遇。

其二,也要看到,都市圈建设是一个整体性的趋势,每个省份都不容缺席。

从交通基础设施的互联互通,到发展要素流动、聚集障碍的破除,以及产业的分工协同,再到公共服务的共享等,每个地方都要主动拥抱和适应这种变化。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jingyan/784061.html