当“内卷”成为行业常态,“降本增效”不再是选择题而是生存题,企业数字化转型正从“全面覆盖”转向“精准深耕”。流程自动化作为降本增效的核心抓手,已从单一工具应用升级为全链路、智能化的系统工程,成为企业突破增长瓶颈的关键突破口。本文聚焦流程自动化的落地实践,拆解从需求梳理、方案设计到落地推广的全流程逻辑,结合真实案例剖析常见误区与优化技巧,为企业避开转型陷阱、用最低成本实现流程价值最大化提供可直接复用的实操指南。

最近,我在Appark关注到了拼多多iOS端近一年(2024.11-2025.10)的三组有趣数据:下载量的脉冲、预估收入的“归零”以及榜单的突然震荡。

借这三张典型的“K线图”,和大家聊聊在产品进入成熟期后,PM该如何透过表层的流量数据,通过“反向工程”推导产品的底层策略。

一、下载量分析:告别“线性增长”,拥抱“脉冲式续命”

[数据现象]观察拼多多的下载量曲线,最显著的特征是:常态流量在2025年2月后下一个台阶,但6月(618大促期间)出现了一个孤立的波峰。

[产品视角解读]这不仅是拼多多的现状,也是所有成熟期APP的共同归宿。这给产品经理两个重要的启示:

1、区分“基线流量”与“活动流量”:很多PM在做产品调研时,容易犯“取平均值”的错误。如图所示,拼多多的“基线”(平日自然新增)其实是在缓慢下行的。

方法论:在做增长预测时,必须将Campaign(活动)带来的脉冲流量剔除,剩下的才是产品的真实生命力。如果你的产品基线在跌,靠活动拉起的平均数只是“虚假繁荣”。

2、CAC(获客成本)的边际效应:注意看6月的波峰,虽然拉升明显,但并未能将后续的基线抬高。这意味着大促只能带来“一波流”用户,很难通过网络效应带来持续的自然新增。

策略思考:当产品进入这个阶段,PM的考核指标应从单纯的“新增量”转向“回流率”和“复购率”。拼多多的策略重心早已不是“拉新”,而是通过大促节点“促活”。

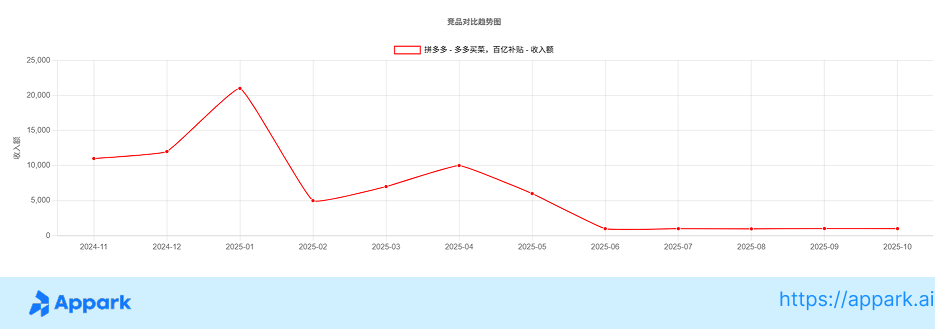

二、收入曲线分析:是“暴跌”还是“策略性隐身”?

[数据现象]这是最容易产生误读的一张图。iOS预估收入在2025年上半年腰斩,下半年直接“躺平”归零。如果是新手PM,可能会惊呼:“拼多多不行了?”

[产品视角解读]这恰恰是高级产品策略的体现——渠道成本博弈。

作为PM,我们需要了解平台规则:AppStore对虚拟物品(IAP)通过苹果支付会抽取30%的“苹果税”,但对实物电商(PhysicalGoods)不抽成。

1、数据归零的真相:这根曲线归零,大概率不是拼多多没收入了,而是其进一步剥离了iOS端的内购场景(例如可能之前存在的会员购买、虚拟币充值等功能被移除或转嫁)。

2、支付场景的“断头路”设计:为了规避高额渠道费,许多大厂PM会设计“断头路”——在iOS端不提供充值入口,引导用户去小程序、H5或安卓端支付。

方法论:当我们在看产品收入数据时,必须结合其“支付路由”策略来看。盲目相信第三方数据工具的“预估收入”,往往会得出完全错误的结论。这是一种主动的“合规与避税”策略,而非业务崩盘。

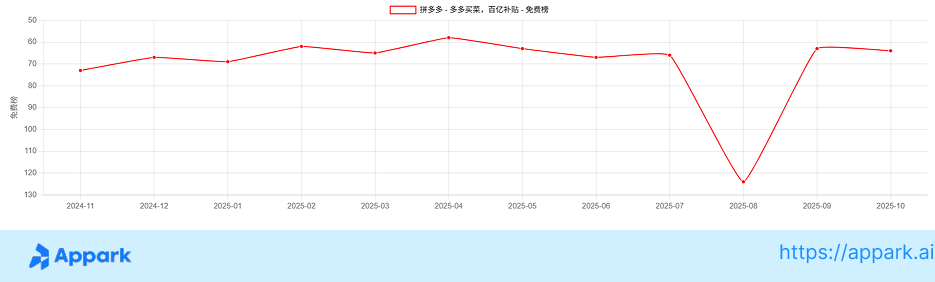

三、榜单震荡:算法机制下的“灰犀牛”

[数据现象]2025年8月,长期稳定在60-70名的拼多多,突然跌出100名开外,随后迅速拉回。

[产品视角解读]对于DAU过亿的超级App,这种波动通常不是用户行为导致的(因为用户量太大,具有统计学稳定性),而是触发了应用商店的算法惩罚或权重调整。

1、ASO(应用商店优化)的脆弱性:此次跌落极有可能是因为某些版本更新涉及了敏感权限,或者是“热更新”机制触碰了审核红线,导致被暂时降权。

2、防御性产品设计:这提醒我们,合规风险是产品生命周期中最大的“灰犀牛”。

方法论:产品经理在设计“裂变拉新”、“诱导好评”或“静默下载”等增长功能时,必须建立风控前置意识。排名暴跌一天的损失,可能抵消掉一个月增长团队的努力。稳定的排名比激进的排名更重要。

四、总结:产品经理的数据素养

通过这三张图,我们看到的不是一个巨头的成败,而是一套成熟的存量经营方法论:

看增长:要学会剥离大促噪音,关注“基线”健康度。

看收入:要懂平台规则(如苹果税),理解“策略性放弃”背后的成本考量。

看排名:要敬畏平台规则,意识到技术与合规的平衡。

数据从来不会说谎,但前提是,作为产品经理的你,要懂得如何正确地“提问”。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jiaodian/791287.html