她曾是一名央视记者,被大家称为“天才少女”,2003参加非典疫情,2008年参加过汶川大地震,她靠着自己的勇敢深受大家喜爱。

可谁能想到,本是一条前途无限的路,硬生生让她走成了绝路,她居然在纪录片中公然抹黑祖国,成为了人人喊打的过街老鼠,无奈之下只能选择移居国外。

身为央视记者她不应该为国拼搏吗,为何会做出这样的举动?如今定居国外的她怎么样了?

从白岩松到“最美天使”

柴静并非科班出身,她生于书香门第,父母都是知识分子,给了她不错的教养,她年少便显露出语言天赋和敏锐的头脑,大学还没毕业,就意外被电视台的“伯乐”相中,一边读书一边兼职做广播,积累了最初的媒体经验。

这份天赋和后天的努力,让她很快选择了北上,在央视,她遇到了白岩松这样重要的搭档和前辈。

白岩松很欣赏这个眼神清澈、充满灵气的新人,柴静也争气,主持和采访功力突飞猛进,迅速在高手如林的央视找到了自己的位置。

2001年正式进入央视后,她的才华在《东方时空》等节目中得到充分施展,但真正让她成为家喻户晓的人物,还得是后面的那几场硬仗。

2003年非典,她逆行而上,闯入疫区,用最直接的报道平息民众的猜测和恐慌,那份勇气赢得了无数敬意。

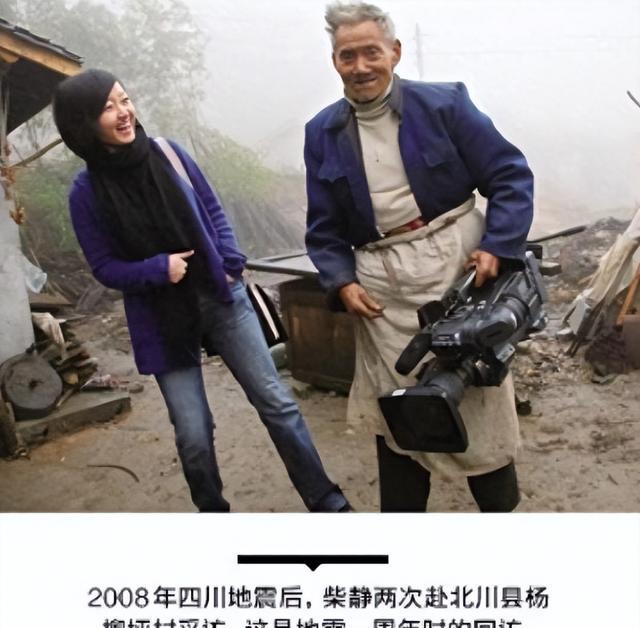

五年后,汶川大地震开始,她又出现在灾区,面对失去家园、失去亲人的普通百姓,她的采访温暖、同情心,总能让人感受到人性的力量和脆弱,一时间她被很多人称为“传媒界最美天使”,她赢得了最宝贵的群众基础。

她的影响力在2012年达到新的高度,那本记录了十年间重大公共事件的《看见》,以冷静、客观的笔触和深入的观察,成了畅销书。

柴静俨然是那个时代最值得信赖的记者代表之一,登上了自己事业的顶峰。

丁仲礼的“灵魂拷问”

本以为这份事业顶峰可以维持一段时间,可没想到,在后续的一次访谈中一切都发生了改变。

大概是2010年前后,国际上环保议题升温,碳排放成了发达国家与发展中国家博弈的焦点,一些西方国家按照自己的工业水平制定高标准,并将矛头指向中国,引发国内激辩。

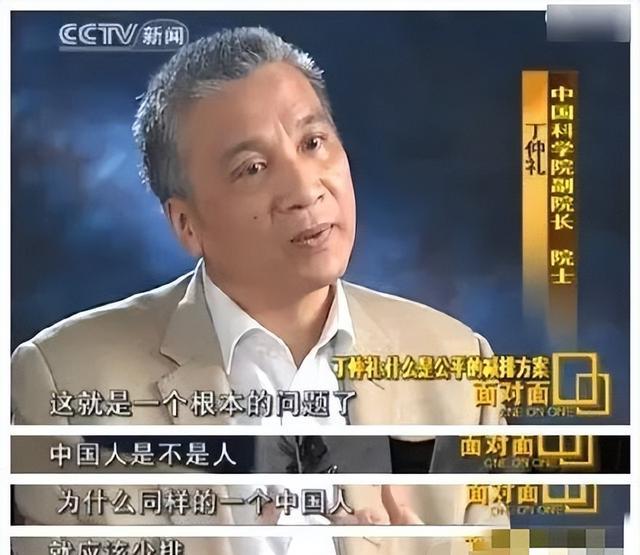

在《面对面》节目中,柴静就此采访了中科院院士丁仲礼,访谈开始,柴静的提问便带着引导性,仿佛预设了中国排放总量大就该承担更多责任。

即便丁院士从国情、发展阶段、历史累积排放等多个维度详尽解释,她仍反复强调总量,甚至赞赏某些西方治理模式。

丁仲礼院士坚持核心在于人均排放,他质问:为什么比较经济总量时知道看人均GDP,到了碳排放就不分人均?“中国人是不是人?为什么中国人要少排?这公平吗?”这几句反问像刀子一样犀利,直击西方标准的双重逻辑。

这场看似尴尬的交锋,播出后却引起了群众们的亢奋,同时丁院士的质问,点醒了许多人,让大家开始反思碳排放议题背后可能存在的深层意图。

而柴静在采访中表现出的姿态,被认为没有保持记者应有的中立,反而像带着特定立场与受访者辩论,这也让她首次面临尖锐的公众审视。

有人猜测,柴静思想上的这种变化,很可能与她长期接触底层、目睹现实的复杂性有关,让她在接触到一些西方媒体的宣传时,更容易产生新的认知甚至认同。

不管原因如何,这次采访成了她公众形象转折的一个关键起点。

纪录片引爆的争议

从那之后,柴静的身影逐渐从公众视野中淡出,有传闻称是个人原因,加上《看见》节目在2013年停播,同年她选择赴美产女。

尽管她后来解释是为孩子教育环境,并表示会考虑孩子国籍问题,但这趟赴美之行,当时就引发了关于她动机的猜测,也为后续的争议埋下了伏笔。

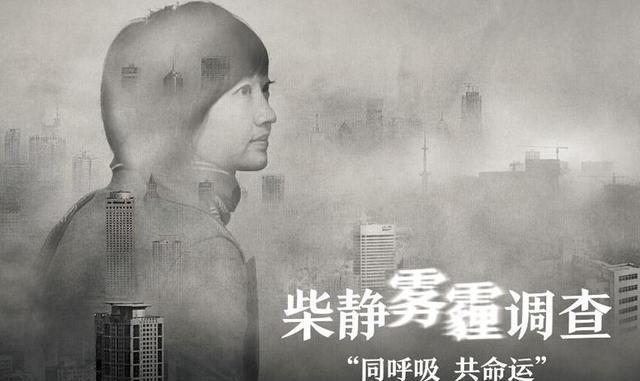

直到2015年,柴静带着自费拍摄的纪录片《穹顶之下》归来,这部聚焦中国雾霾的作品,未播先火,声势浩大,片子以一个母亲的视角切入,讲述雾霾对她女儿健康的影响,声称孩子因雾霾患肿瘤。

柴静通过煽情的细节和犀利的数据,直指中国工业发展和环保的诸多问题,纪录片播出后在网上迅速刷屏,将雾霾这个话题推向了史无前例的高度。

柴静也因此获得了不少国际赞誉,可随之而来的质疑和批评,比她获得的赞誉更加猛烈,也更为致命,将她推向了新的舆论风暴中心。

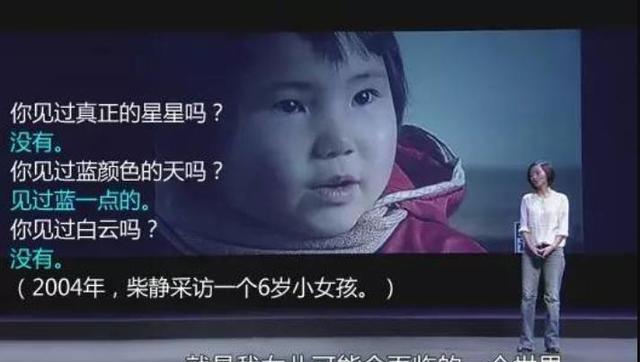

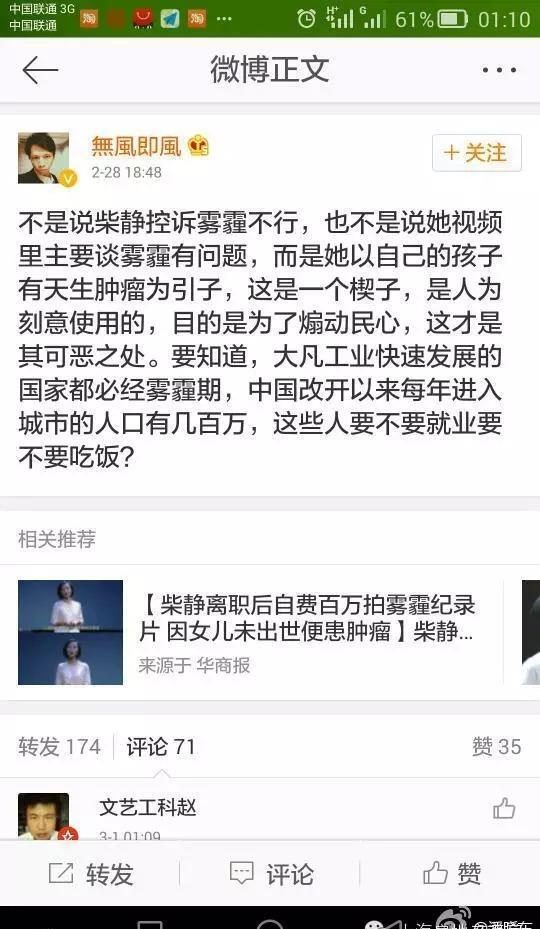

批评者认为,片中的数据存在选择性,有误导嫌疑,比如采访未见过蓝天的小女孩,却未说明地区背景,一些数据被指夸大或来源不明,甚至有说法称片中描述的一些污染景象并非全部来自中国。

更关键的是,她将女儿的先天性肿瘤归咎于雾霾,但事实是疾病在出生时就已查出,且她在孕期早期便在美国,还有长期吸烟史,这种强行关联,被许多人视为“带节奏”,制造恐慌。

人设的崩塌,移居国外

如果说《穹顶之下》的争议主要集中在内容本身,那么紧随其后爆出的几件事,彻底击碎了柴静此前建立的“良心记者”、“环保卫士”形象。

网络上流传出她手拿香烟、驾驶大排量越野车的照片,这和纪录片中倡导环保的形象形成了强烈对比,引发了“言行不一”的群嘲。

更具杀伤力的,是她赴美产子的旧事被重新提起,并和女儿的病情、纪录片中的叙述串联起来,人们质疑,既然女儿出生前疾病已显露,且她在孕期有吸烟史和乘坐长途飞机的经历。

如果这些都是事实,那么她在片中将女儿的病情“归罪”于国内环境,却避而不谈自身经历和生活方式,足以印证她动机并不单纯,有借个体悲情故事煽动情绪之嫌。

至此,围绕她欺负同事、情感纠葛等其他未经证实的负面传闻迅速在网上传播,这也加速了她声誉的下滑,她非新闻科班出身这一点,也再次被提及,用以攻击她分析问题可能缺乏全面的视角。

从公众视野消失后,柴静的生活变得更加低调,据说她已移居国外,有朋友透露自2017年起她独自一人在西班牙生活,虽然偶尔会在社交媒体上露面发声,但关注度已远不如前,昔日的光环早已黯淡。

近期的一些照片显示,她脸上写满岁月的痕迹,发际线后移,与当年那个意气风发的记者形象判若两人。

柴静的经历也是让大家明白了,媒体人的立身之本是观众的信任,一旦信任瓦解,再耀眼的光环也会熄灭。

参考信源

中国新闻网2014-02-21——柴静赴美产子再遭质疑 采访方式曾引业内讨论(图)(2)

央广网2015-03-01——穹顶之下的呼喊:柴静雾霾调查引发全民关注

中学化学园2015-12-24——【雾霾】穹顶之下 同呼吸共命运(柴静)

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/yule/750150.html