引言

琼瑶,一个用文字塑造无数梦幻爱情的女人,在86岁时选择了一场体面的告别。

然而,就在她希望“用尊严书写最后一笔”的背后,陈德容的一句话竟然“颠覆”了她的遗愿:因为男人离世,她才走向尽头?

这番言论瞬间点燃舆论,直指对女性的偏见和刻板印象。

一个以笔名“诗经”为灵感的作家,是否真如陈德容所说,将自我完全归属到一个男人身上?

一场关于女性独立与传统认知的激烈交锋,在此展开。

1. 琼瑶的告别,选择了一场体面的离去

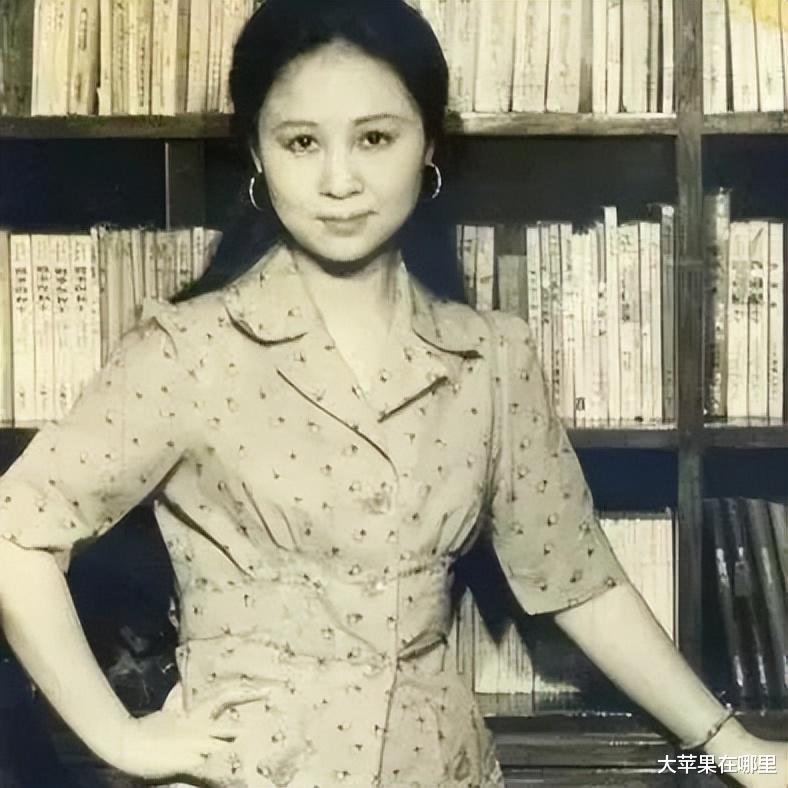

在那个用情至深的年代,琼瑶的名字几乎等同于爱情教科书。

从《窗外》到《还珠格格》,她用一支笔描摹无数缠绵悱恻的故事。

然而,在86岁的最后一刻,她选择了一种不同于情节剧的结局——主动离去。

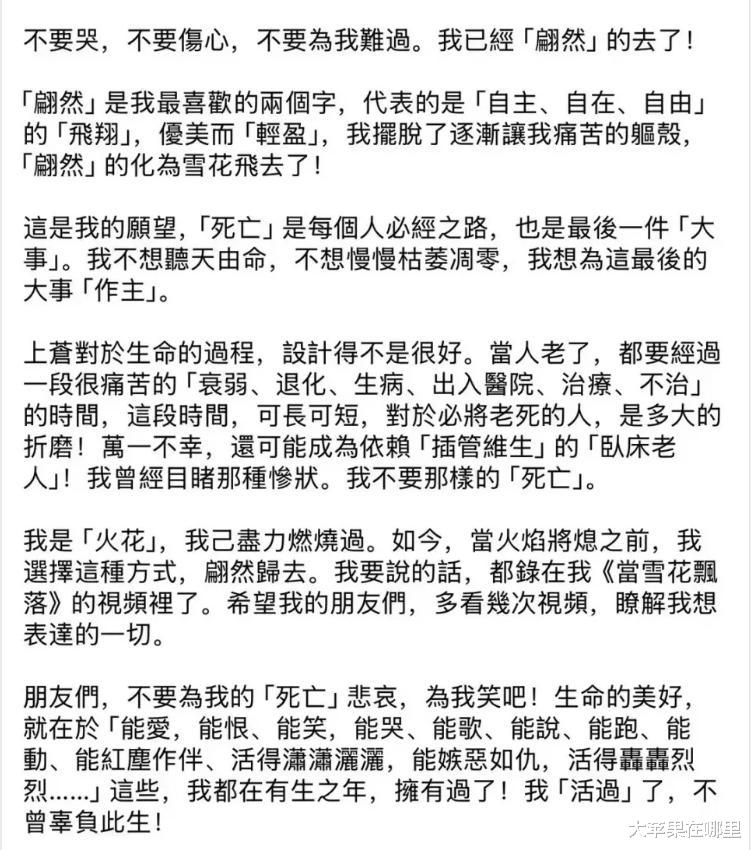

这份告别背后,写满了琼瑶一生的坚持。她在遗书中直言:“我不想毫无尊严地依赖机器存活。”

这不是一个柔弱的抉择,而是一种从容。

可惜的是,这份“体面”却因陈德容的一句“男人离去,她难以承受打击”而被彻底抹黑。

2. 陈德容的发言,为何激怒大众?

陈德容这句“不当解读”看似无心,却扎中了当代社会的敏感神经:难道女人活着的一切,终究逃不开男人的影子?

不论是她的成就,还是她的终局,都要绕着一个“他”打转?

琼瑶的轻生遗书里清楚写明原因,可为何陈德容要“强行加戏”?

要知道,琼瑶早年童年因战乱动荡,两位弟弟走失的悲剧,让她看尽了世间无常。

她用爱情文学疗愈自己,也抚慰了无数人的心灵。

平鑫涛或许是她生命中的重要部分,但绝非她存在的全部。

把她的一生浓缩成“依附”,不仅是对女性不公,更是对个人意志的抹杀。

3. 从《诗经》到人生遗书:琼瑶的一生,真的围着男人转吗?

琼瑶的名字取自《诗经》,但她的生活又何止诗意?

9岁发表小说,14岁拿下数学竞赛奖,却在“女子无才便是德”的文化中被束缚。

她用“才华”突围,用“爱情”谋生,却始终不曾失去对独立的追求。

或许有人说,琼瑶的故事总是绕着爱情打转,但这些爱情并非为“附庸”,而是她的表达方式。

她书写爱情,也书写女性在感情中的矛盾与挣扎。

然而,这样的她,真的能被一句“因为男人而离去”定义?

4. 女性与独立:从琼瑶到当代的刻板印象

琼瑶的遭遇不是个例。我们常常发现,女性的成就与遗憾,总被贴上某种“他人决定论”的标签。

张爱玲选择胡兰成,林徽因纠缠梁思成与徐志摩,就连居里夫人都免不了被拿来讨论“她与皮埃尔的爱情故事”。

似乎女人的一切,都是由身边的男人定义的。

这种刻板印象的根源,正是社会对女性独立性的忽视。

陈德容的这番话,恰恰暴露了这种观念的顽固性。

明明琼瑶的告别是自己意志的体现,却被强行归咎于他人,这种逻辑不仅荒谬,还显得无比狭隘。

5. 回到生活:我们该如何评价自己的“独立”?

其实,独立并不是不需要任何人,而是你有选择的权利。

当一个人能够掌控自己的生命时,她的每一个决定都值得被尊重。

琼瑶的遗书,不是控诉也不是依赖,而是坦然面对的智慧。

相比陈德容的解读,这样的琼瑶更值得被纪念。

结语

琼瑶用一生为女性争取表达的权利,可她的最后一程却因一句话陷入“他人定义”的窘境。

那么我们是否也该问问自己:女性的一切,真的总要围绕男人?

独立到底该如何定义?

是世俗标准,还是内心选择?

最后,小编想问:假如琼瑶可以开口,她是否会笑着反问,“这可是我自己的选择,为什么还要替我加戏?”

对此,你怎么看?

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/yule/713900.html