“这是虫癌!”

小刘今年19岁刚上大学,却因为离奇患“癌”,不得不休学住院治疗。

其实这些年她都有过发病症状,有时候肚子会无缘由的疼痛,一阵一阵的,当时村医检查怀疑是蛔虫,开了点药,但情况好了没多久又开始反复。

当时正值高考,小刘都是靠毅力熬过来的。但随着发病次数增多,除了肚子疼以外,她的皮肤和眼球也越来越黄,而且一年比一年瘦。

家人这才开始意识到不对劲,赶忙带她到镇上的医院检查,当时医生检查后发现,小刘的肝脏长满了虫,医生初步怀疑是肝包虫。

因为当时院内设备不足以支持更深入的探查,医生建议去北京大医院进行复查,只是这一去却得到了一个令她怎么也想不到的结果。

当时的她已经瘦弱的走路都喘气,在经过一系列的检查后,最终被确诊虫癌。

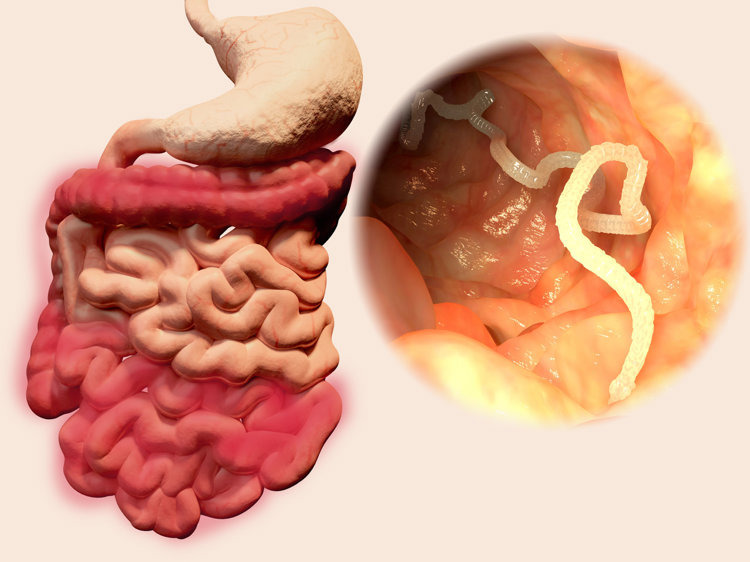

“这些虫子已经占领了你的大半个肝脏,严重压迫着肝脏,肝功能也严重损坏。”

经过多方会诊,医生决定进行体外肝切除术,然而在打开她的腹腔后,眼前的场景让在场的医生都震惊的倒吸了一口凉气。

只见无数密密麻麻的小虫和虫卵包块,附着在肝脏上,足足有2斤重。好在手术很成功,医生经过14小时的剥离手术将虫子清除出她的身体。

一、什么样的生活习惯,差点儿要了她的命?

所谓的“虫癌”其实不是真的癌症,原名棘球蚴病,但民间更多称呼其为包虫病,之所以会说它是“虫癌”,其实和它的病情发展机制有关,这种病有着和癌症一样的特征,就是会不断自我增殖,转移到各大器官,是一种危害极大的疾病。

而患者一般早期没有症状,等症状出现的时候,往往已经恶化,这些虫卵包块会压迫肝组织及临近器官,导致人体出现黄疸、腹水、恶心呕吐、腹痛等症状,甚至影响呼吸,一旦发生破溃还会导致进一步的感染并发症。

那么,上文中的小刘为什么会得这种可怕的病呢?

原来她们家长期生活在西北地区,吃喝都靠着家旁的一条小溪,而周围的动物或者牲畜也会饮用此水,而这些潜伏在动物体内的寄生虫通过误食、触碰等方式侵入人体,所以包虫病在这些地区也非常盛行。

而治疗肝包虫病的方法一般是根治性切除术,但由于难度大,成功率也不能保证百分百,专家建议及时发现,治愈率会更高。

二、感染寄生虫后,会有什么感觉?4个症状要小心

现实中,生活在我们身边的寄生虫种类其实很多,不止是上文的棘球蚴绦虫,比较常见的如污染水源中常见的血吸虫、通过宠物传染的弓形虫以及喜欢在人体皮肤产卵的疥虫等都会对人体造成一些健康影响。

寄生虫的寄生过程,通常会以卵或幼虫形态躲藏在人类会吃的美食中,潜伏期可以长达数周甚至数年。以常见的蛔虫为例,幼虫在肠道环境下寄生,等待破壳,这些幼虫会慢慢入侵肝、肺、咽部等器官,最后吞噬你的身体。

这个过程中它们会产下更多的卵,等你发现的时候,寄生虫大军可能已爬过了你的全身。

那么,当人类遭到寄生虫的入侵后,身体会出现哪些信号呢?专家提醒如果有以下表现要小心:

1、腹部出现不适

如果没有吃什么油腻或者处理不干净的食物,还是经常出现腹泻、恶心等症状,可能是寄生虫在作怪,因为寄生在肠道,导致肠道受损,所以人体通常会感到腹部不适。

2、皮肤问题

寄生虫在人体会不断产生各种毒素和垃圾,引起各种炎症反应,表现在皮肤上,表现为湿疹、荨麻疹以及其他过敏性皮肤病,诱发溃疡、受损、肿胀等症状。

3、消瘦、面色蜡黄

因为寄生虫也需要吸取营养,所以被感染的人,最明显的表现就是消瘦和营养不良,特别是儿童青少年,如果长期脸色蜡黄、挑食厌食、发育迟缓,有可能是体内有寄生虫。

4、肛周瘙痒

如果经常在晚上出现肛门瘙痒,而且还有大量渗液,可能是因为肛周有寄生虫。

三、这5种食物是寄生虫的“重灾区”,尽量别碰

病从口入,生活中很多食物都携带寄生虫。吃的时候一不注意,很容易感染,特别是以下这5种食物,简直是寄生虫的“重灾区”。

1、鱼生

鱼的生活环境就是寄生虫滋生的温床,加上误吃一些含有寄生虫的其他生物,所以鱼身上也很容易携带寄生虫,特别是肝吸虫。需要高温加热处理才能杀灭这些虫,所以鱼生也是常见感染源。

2、小龙虾

小龙虾的存活环境一般水质比较差,所以小龙虾也是最容易被寄生的食物。人一旦吃了不熟的小龙虾,就很可能感染。

3、荸荠(又称马蹄)

荸荠也不能生吃,这种植物通常会携带姜片虫,也是人体最常见的寄生虫,一般生吃荸荠会误食幼虫,进而寄生在我们的小肠并不断发育。

4、带血猪、牛排

吃带血的猪牛排,也是常见的感染绦虫方式,当绦虫卵侵入后,会在肠道内会发育为成虫,并不断生长,最长可达丈余。

5、爆炒蛙类、螺类、蛇类

蛙、蛇类也是寄生虫的常见宿主,常见为裂头蚴,而且这种寄生虫即使高温爆炒也不易死。螺类也是如此,食用之前一定要确保彻底熟了再入口。

所以,为了预防感染寄生虫,大家一定要培养卫生意识,养成饭前洗手、使用公筷,生熟食具不共用的习惯,避免细菌、寄生虫带入口中。

参考资料:

[1]《过嘴瘾,先要防住寄生虫》.人民网.2016-07-01.

[2]《寄生虫癌细胞传染人引关注》.生命时报.2015-11-10.

[3]《羊包虫病的流行病学、致病特点及防治措施》.《中国动物保健》.2023-12-12.

未经作者允许授权,禁止转载

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/tuiguang/458801.html