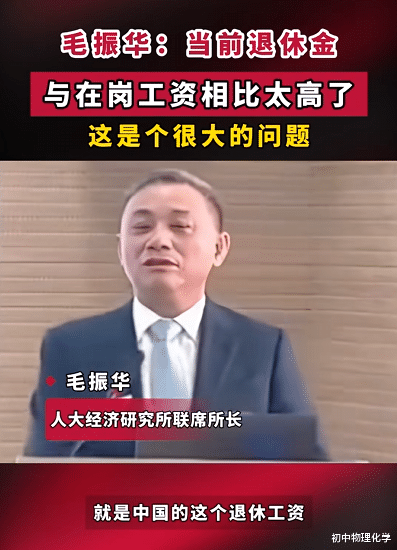

最近经济学家毛振华的一句话,又把体制内退休金推上了热搜。

他说:“现在很多退休金比在岗工资还高,退休制度是为了保障基本生活,不是为了过上优雅生活。”

结果这话一出,评论区就炸了:

有人拍手叫好,也有人气得牙痒痒。

毛教授举的例子挺典型:他老家农村小学老师,在岗四五千,退休八九千。

在岗的还在讲台上抹粉笔灰,退休的早晨打太极、下午广场舞、晚上旅游晒照,朋友圈日子过得比年轻人还滋润。

当然,也得说句公道话——不是所有老人都这么幸福。

但有个事实不太好听:能拿高退休金的,大多在体制内。

机关事业单位不用说,连垄断国企都算在里面。

烟草、电力、银行、石油,这些单位的退休金,普通人看了直呼离谱。

网上有人晒过账单:烟草局退休邻居月退休金14200元,加上各种补贴和年终奖,到手近2万。

算下来,这位老人能拿30年,一共能领600多万。

而支撑他这份幸福生活的,是一群月薪五六千、社保交得眼泪汪汪的年轻人。

这事儿让人尴尬。

年轻人加班到深夜,手里攥着的工资条比不上某些退休老干部的月供。

有网友调侃:“中国的老年人生机勃勃,中年人生无可恋,青年人一脸死气。”

这话虽然狠,但是真实。

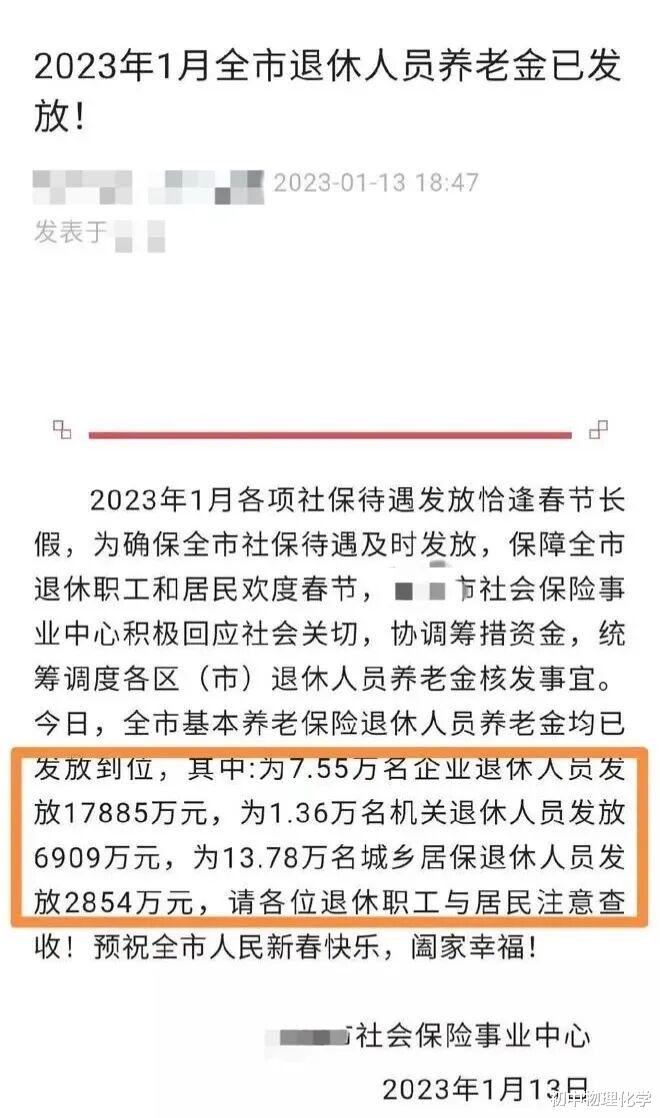

我们再看点数据。

2009年到2023年,体制内退休金从2000多涨到6000多,每年涨285块;

企业职工从1000多涨到3000多,每年涨140块;

农民基础养老金从55涨到223,每年涨12块。

别说我挑事儿:体制内的涨幅,是农民的23倍!

如果再细算替代率(退休金/工资),体制内能到80%-100%,有的还能破百;

企业职工40%-50%;农民只有10%。

换句话说,退休的拿得比干活的多,越穷的群体替代率越低,越富的群体反而越高。

这不是反着来的吗?

更离谱的是并轨改革。

2014年喊着要缩小差距,结果十年过去,差距更大了。

养老金明面上统一,实质上还分三六九等。

因为制度设计的细节全是向体制内倾斜。

比如说,如果老办法算得多,就按老办法;新办法算得多,就按新办法。

一句话总结:怎么有利,怎么算。

2024年财政部的数据一摆:

行政事业单位养老支出15883亿,比预算多花了728亿。

而农民养老金史上最大涨幅是20块。

1.8亿人一年总共多花432亿。

体制内的2200万人,静悄悄地就涨了773亿。

一个群体人均多拿的财政补贴,是农民的14倍。

有人说:“他们年轻时也辛苦过啊。”

没错,谁年轻时不辛苦?

问题是,社会的公平不能永远靠“我当年”。

年轻人交的社保越来越高,拿到手的养老金越来越少;

老一辈的待遇节节攀升,还不许人提。

那问题来了:再过20年,现在的年轻人还能拿到养老金吗?

别忘了,今年新出生的婴儿900万,比当年那批老人少三分之二。

等他们长大工作时,要供着两三倍数量的老人。

靠这批孩子交社保去养体制内高退休金,你觉得能行吗?

讲白了,这不是老年人该不该拿的问题,而是制度怎么走下去的问题。

养老金制度的初心是“广覆盖、保基本”,不是“保体面、拼待遇”。

社保法里写得明明白白:“共享发展成果,促进社会和谐稳定。”

可现在的样子,是有人分到了大蛋糕,有人连屑都没得吃。

国外怎么做?

加拿大、澳大利亚都实行普惠养老金:

你有钱,领得少;你没钱,领得多。

美国也聪明,收入越高,养老金替代率越低。

因为干活的人不能比不干活的人拿得少,这叫代际公平。

我们这里反着来:

体制内替代率最高,企业职工次之,农民最低。

越干活越寒酸,越靠近权力中心越体面。

这不叫体制优势,这叫制度性内卷。

说到底,问题不在老人,而在规则。

退休金可以涨,但要会涨。

别让涨幅变成特权,别让年轻人看不到希望。

一边喊鼓励生育,一边让年轻人社保焦虑,

这社会怎么可能生机勃勃?

要我说,体制内的退休金啊,真不能再这么涨了。

不是因为嫉妒,而是因为:

留点路给年轻人走。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jiaodian/783997.html