2025年5月,日本某博物馆公开展出《马关条约》原件引发广泛关注。当观众细读条约内容时,那些用典雅楷书记录的条款却像一把把尖刀,将近代中国最屈辱的历史伤口再次剖开。这份签订于1895年4月17日的文件,不仅迫使清政府割让台湾及澎湖列岛、辽东半岛,更勒索2.3亿两白银的巨额赔款(相当于当时日本四年财政收入),其苛刻程度创下近代不平等条约之最。

一、文物细节背后的殖民野心

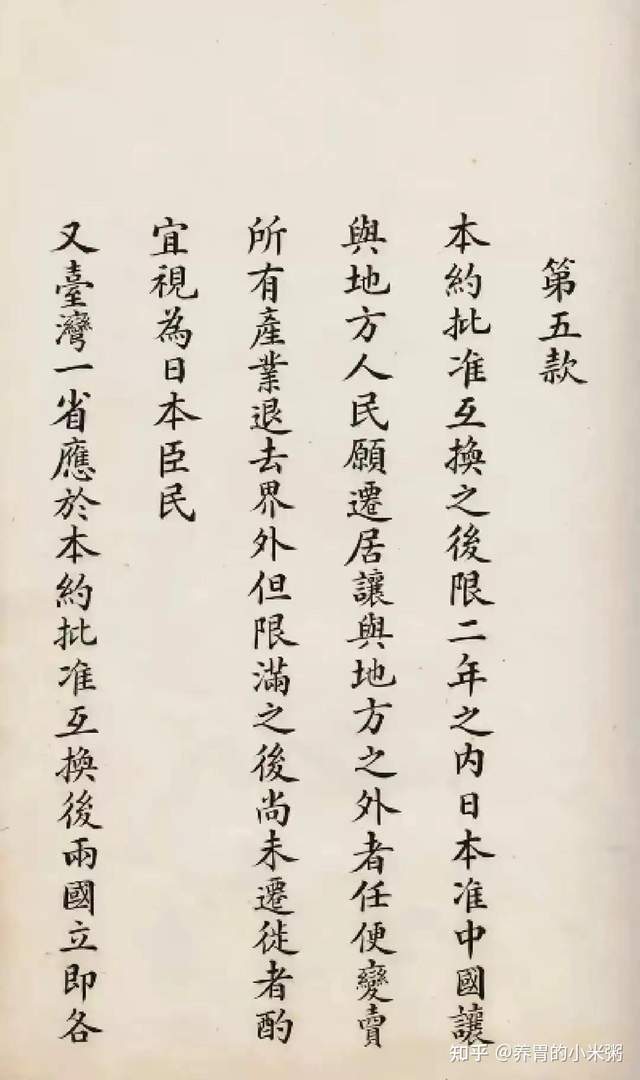

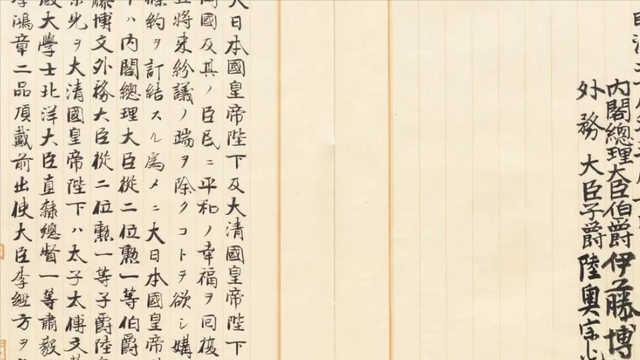

展出的条约原件采用中日双语对照,日方文本使用明治时期官方文书特有的"御用纸",纸质细腻挺括;中文文本则选用上等宣纸,墨色历经130年仍清晰如新。日本学者在展签中特别标注:"条约文书体现了当时东亚最高水平的公文制作工艺"。这种对形式美感的强调,恰恰反衬出条约内容的残酷性——日本通过甲午战争胜利,将精密策划的殖民勒索包装成"文明国家间的外交成果"。条款中"中国永远割让台湾全岛及所有附属各岛屿"等字句笔力遒劲,而"赔款分八次交清"等细则排列严整,暴露出侵略者将掠夺行为制度化的险恶用心。

二、条约签订现场的时空切片

现存史料还原了春帆楼签约现场的细节:日方代表伊藤博文特意选择马关(今下关)作为谈判地点,此处正是当年丰臣秀吉策划侵朝战争的出发港。谈判过程中,李鸿章遭遇刺客枪击导致面部受伤,日方却仅同意暂时停战21天。展出的条约原件上仍可见清代表团成员颤抖的笔迹——第三款关于辽东半岛割让的段落出现多处墨点,据考证是中方代表签字时泪水滴落所致。这种文物细节让观众直观感受到,所谓"谈判"实则是战败国在枪口下的屈从。日本国立国会图书馆藏有的《日清讲和条约案》显示,日方早在谈判前半年就已拟定包括12条核心要求的草案,所谓"协商"不过是走过场。

三、文物展陈引发的认知冲突

展览引发中日观众截然不同的观展体验。不少日本参观者驻足赞叹文书装帧之美,有学生在观后感中写道"感受到明治时期官僚的严谨作风";而中国留学生则发现,展馆对战争背景的介绍仅用"日清间军事冲突"一笔带过。这种认知差异凸显历史叙述的复杂性,在侵略者后代眼中是"文明开化的证明",对被侵略民族而言却是"国耻的物证"。更值得警惕的是,展方将条约与日本近代工业化成就并列展示,隐晦构建"战争推动进步"的错误史观。台湾学者指出,这种展陈方式实质是"用文物美学消解历史正义"。

四、条约长链下的世纪创伤

《马关条约》的影响绝非停留在纸面。2.3亿两赔款折合3.6亿日元,相当于当时日本年度财政收入的4.6倍,这些资金被直接投入八幡制铁所等军工企业,为后续侵华战争埋下伏笔。而台湾的割让更造成延续至今的地缘创伤——条约原件第五款中"台湾居民两年内可自由变卖产业迁出"的规定,导致大量文人绅商被迫离乡,开启了台湾文化根基的撕裂过程。日本殖民政府随后在台推行"皇民化教育",其法律依据正是这份"字迹精美"的条约。

五、文物回归的历史辩证法

面对这份漂洋过海展出的原件,中国人民大学档案学院专家指出:"条约的法律效力早已随着1945年日本战败而废止,但其文物价值仍属于中华民族集体记忆的组成部分。"事实上,条约中文原件现存于台北故宫博物院,日方展出版本实为日本政府保存的副本。这种文物的离散状态本身就成为历史的隐喻——当我们在博物馆凝视这些优雅的字迹时,真正需要守护的是不被精致表象模糊的历史真相。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jiaodian/751366.html