前言

中国联合上60国及20多个国际组织“另起炉灶”,要成立新的国际组织,为全世界主持公道、打抱不平。

24小时内的连锁反应

这场国际司法风暴来得猝不及防,时间节点精准得像是有人刻意安排的大戏。

5月20日,当中国外交部发言人毛宁宣布王毅外长即将出席《关于建立国际调解院的公约》签署仪式时,整个国际法律界都还在消化这个重磅消息。

然而,还不到24小时,远在欧洲的匈牙利议会就以134票支持、37票反对的压倒性优势,正式批准了退出国际刑事法院的决议。

匈牙利外长西雅尔多的表态更是毫不留情,国际刑事法院的政治化运作方式已经引发人们对其公正性和可信度的严重担忧,匈牙利不能支持一个以政治偏见方式运作的机构。

这番话听起来客气,但杀伤力十足,简直是在ICC的伤口上狠狠撒了一把盐。

更让人玩味的是,匈牙利选择的这个时间点——正值国际刑事法院成立23周年纪念日。这种巧合背后透露出的象征意义,任何人都能品出其中的深意。

海牙法院的信任危机

说起国际刑事法院的麻烦事,那可真是一箩筐接一箩筐。

这些痼疾积累到今天,已经让越来越多的国家看清了ICC的本质,也为中国方案的横空出世创造了绝佳时机。

中国方案的横空出世

就在海牙那边焦头烂额的时候,中国这边却是另一番光景。

国际调解院的成立,可以说是应运而生。60个国家和20多个国际组织的响应,这个阵容不可小觑。更重要的是,这次中国没有选择跟在别人后面亦步亦趋,而是主动出击,提出了属于自己的全球治理方案。

香港作为总部的选择,意味深长,过去,国际组织的总部大多设在西方,联合国在纽约,ICC在海牙,这些都是西方话语权的象征。

现在,国际调解院把总部设在香港,这不仅仅是地理位置的改变,更是话语权格局的重新洗牌。

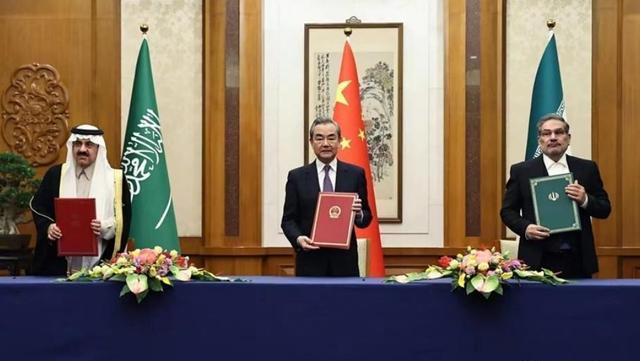

中国在这方面的成功案例可不少,2023年促成沙特和伊朗这对老冤家握手言和,那可是外交史上的经典案例,还有推动巴勒斯坦内部各派别和解,为解决巴以冲突铺路搭桥,这些都证明了中国和平外交的威力,也为国际调解院的理念提供了有力支撑。

从参与者到制定者,这个角色转换的意义怎么强调都不为过。过去,中国更多是在别人制定的游戏规则里按章办事,现在开始主动制定规则,这种变化的深远影响,恐怕要用历史的眼光才能完全看清。

国际调解院的诞生,标志着多元化国际秩序的到来,也为那些饱受强权压迫的国家提供了新的选择。

新旧秩序的较量与未来

两种理念的正面交锋已经开始,结果如何,时间会给出答案。

ICC的指控审判模式,本质上是一种对抗性的机制,它的逻辑很简单粗暴:我说你有罪,你就得接受制裁。这种非黑即白的思维,在复杂的国际关系中往往水土不服。

相比之下,国际调解院的对话协商模式显然更有包容性,也更符合当前国际社会对和平合作的期待。

从匈牙利的果断退群可以看出,ICC的信任危机已经不是个案。可以预见,在未来一段时间内,会有更多国家效仿匈牙利的做法,选择用脚投票。毕竟,一个连基本公正都保证不了的组织,继续待在里面也是浪费时间。

而国际调解院这边,随着香港总部的正式运作,相信会有更多国家被这种平等对话的理念所吸引。特别是那些在传统国际组织中话语权不足的中小国家,终于有了一个可以挺直腰杆说话的平台。

这种变化的连锁效应还在继续发酵。从俄乌冲突到巴以问题,从经贸摩擦到领土争端,国际调解院都可能发挥重要作用。而ICC那种选择性执法的做法,注定会让它在国际舞台上越来越边缘化。

当然,这个过程不会一帆风顺。既得利益者不会轻易放弃自己的话语权,新旧秩序的博弈还会继续。但历史的潮流浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡。国际调解院的出现,标志着一个更加公正包容的国际秩序正在到来。

这场深刻变革的最终结果,将重新定义21世纪的国际关系格局。

结语

东方智慧正在为全球治理提供新的可能性,但也有人担心这会加剧国际法律体系的分化。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jiaodian/750705.html