一段监控视频将温州瑞安市某小学教师林某某推向舆论漩涡。

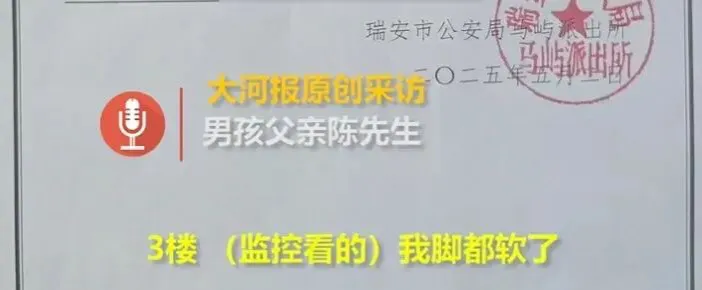

数学拓展课上,四年级学生陈某用水枪朝教师面部喷水,林某某在情绪失控下将其拎起悬出三楼窗外恐吓。

家长控诉“孩子险些丧命”,网友痛骂教师“丧心病狂”;官方通报中,教师被记过处分、行政拘留,校长被诫勉谈话。

这起事件看似有了“交代”,却撕开了中国教育最鲜血淋漓的伤口:当教师的手被法律、舆论和家长的三重铁链锁住,教育的尊严还剩几分?

学生用水枪直喷教师面部的行为,早已超出顽皮淘气的范畴。在传统教育语境中,这是对课堂秩序的践踏,对师道尊严的挑衅。

但吊诡的是,舆论场中竟有声音为学生的“童真”开脱,将教师的暴怒简单归结为“心理扭曲”。

若将场景置换——若有人在地铁上用水枪滋射陌生人面部,等待他的必然是《治安管理处罚法》的制裁。

但当施害者变成学生,受害者变成教师,暴行竟被稀释为“熊孩子的恶作剧”。

这种双标背后,是全社会对教育者权利的集体漠视。

教师林某某的过激反应固然错误,但更值得深思的是:为何一位从教多年的教师会赌上职业生涯,选择最极端的“以暴制暴”?

在湖南教师因打破学生头盖骨入刑、副校长因训斥辱骂学生被免职的今天,教师们早已学会“明哲保身”。

当课堂上的水枪变成射向教育尊严的子弹,当学生的嬉笑怒骂成为刺向教师心脏的利刃,那些仍愿挺身而管的教师,实则是在用职业生涯进行悲壮的自杀式冲锋。

而家长们的“不依不饶”恰似精准补刀,孩子被拎出窗外的视频可以全网传播,但水枪滋脸时的监控却选择性消失;能连夜人肉教师住址发起网暴,却从不反思为何自家孩子敢在课堂公然羞辱师长。

更令人齿冷的是管理层的“绥靖政策”。

事件发生一月有余未公开处理,直到舆情沸腾才火速祭出“行政拘留”的大棒。

这种“舆情断案”的模式,本质上是用教师的血肉之躯平息舆论怒火。

当教育部门将“息事宁人”作为最高准则,当公安机关将“行政拘留”变成平息众怒的速效药,戕害的不仅是某个教师的命运,更是整个教育系统的脊梁。

今日的教师惩戒权指导意见形同虚设,学生打骂教师只需一句“未成年”便可免责,教师稍有不慎便会踏入“违法”雷区。

公检法的介入本应成为教育公平的最后防线,如今却沦为压垮教师的最后一根稻草。

当“行政拘留”的标签贴上教师额头,传递的信号令人胆寒:教育不再是春风化雨的事业,而是稍有不慎就会锒铛入狱的高危职业。

若法律不能区分“惩戒失当”与“蓄意伤害”,若社会不能容忍受限度的教育博弈,最终将造就怎样的教育生态?

教师的困境折射出教育体系的深层撕裂。

当惩戒权被压缩到“只能口头提醒”的真空地带,当熊孩子背后总站着蛮不讲理的家长,当管理层为息事宁人将板子清一色打在教师身上,教育的“宽严相济”正在滑向“宽而无度”的深渊。

而家长的失位与不依不饶更加剧了这场困局。

在少子化和隔代养育的背景下,许多家长对孩子的保护欲被无限放大。

他们习惯于将教师的惩戒视为“欺凌”,却忽略了自己的孩子在课堂上的行为是否得体。

当孩子因教师的惩戒受到“惊吓”时,家长的第一反应往往是维护孩子的“权益”,而不是反思孩子的行为是否越界。

这种态度的后果是显而易见的。

教师在课堂上的每一次管理行为,都可能被放大为“师德问题”。

教师的合理惩戒被等同于故意伤害,学生的越界行为却被美化为“童真”。

当家长的不依不饶裹挟着舆论,教育的尊严便在“维权”名义下被践踏殆尽。

行政拘留林老师的决定看似公正,实则埋下隐患。

法律对教师暴力零容忍,却对学生的恶意挑衅视若无睹。

当未成年人保护法成为“免死金牌”,当教师连自卫都可能被扣上“过度暴力”的帽子,教育的威慑力将荡然无存。

我们需要反思的是,法律的尺度如何与教育的温度找到平衡?如何在维护学生权益的同时,保护教师的基本权利?

司法介入的尺度不该是“和稀泥”,学生辱骂老师只是批评教育,教师制止暴力却要面临牢狱之灾,这种倒挂的正义只会逼出更多“佛系教师”。

现在教育生态正在崩塌,因为我们正在杀死认真负责的人

这场闹剧最讽刺的结局是,林老师被拘留后,接替他的可能是永远“和蔼可亲”的新教师。

当负责任的老师因惩戒被驱逐,当学校用“学生开心”替代“学业成就”,当家长用录视频代替沟通,中国教育正在经历一场慢性自杀。

那些被“熊孩子”折磨到失眠的老师,那些因投诉而抑郁的班主任,终将成为系统自我消解的牺牲品。

当课堂纪律靠“佛系妥协”维持,当“熊孩子”成长为“巨婴公民”,这样的教育生态,究竟是谁的胜利?

教育尊严的溃败是全民之殇!

当教师不敢管、家长不愿管、社会不愿问,我们的孩子还能在规则与自由之间找到成长的平衡吗?

当每个教师都学会“睁只眼闭只眼”,当每间教室都沦为“丛林社会”,当每位家长都化身“维权斗士”,我们这个民族,真的准备好承受教育全面溃败的代价了吗?

那些在教室里公然侮辱师长、破坏规则的孩子,若连教师的合理惩戒都无法承受,又如何学会敬畏社会的法律与道德?

当“为了孩子”的口号成为撕裂教育的利器,谁能为那些怀揣初心、却如履薄冰的教育者,撑起一片理性与温度并存的天空?

都看到这了,关注一下点个赞呗,谢谢支持!

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jiaodian/749997.html