近日,北京中日友好医院规培住院医师董某某被爆出毕业于北京协和医学院临床医学长学制试点班(即4+4试点),引发了网友对于“4+4”医学教育模式的热议。热搜词条之下,有人质疑其为“特权通道”,有人担忧“速成医生”的专业性,也有人呼吁理性看待医学教育改革。

事件始于4月18日起网络流传的一封举报信。举报人为北京中日友好医院胸外科副主任医师肖某的妻子,信中详细指控其丈夫与该院董某某存在不正当关系,并涉嫌多项严重违规行为。举报信中提及的董某某,其学历、家庭背景被广泛关注,博士论文被网友质疑“偏水”。

这场争论既聚焦教育培养模式的公平性,也牵动着公众对医疗体系信任度的敏感神经。如何平衡创新与公平,既不让改革因争议止步,也不让投机取巧者寒了莘莘学子的心,是这场讨论留给我们的核心课题。

一

医学的本质是什么?北京协和医学院校长王辰曾认为:“医学一定要打破只是主要基于生物学的局限,而应该和多学科结合,体现医学本源的多学科性。”2018年,北京协和医学院启动“4+4”试点,面向全球顶尖高校的非医学专业本科生招生,用4年时间完成医学博士培养。其初衷,是希望打破传统医学教育“从高中到实验室”的单一路径,将各个不同领域的优秀人才吸纳到医学领域,推动精准医疗和医学创新的发展。

这一改革并非“拍脑袋”决策。一些西方国家的医学教育体系正是典型的“4+4”模式:不限学生本科专业,通过严格考试进入医学院,毕业后经历漫长规培方能执业。有媒体分析指出,协和的探索尝试,实则是对国际经验的一次本土探索,这项创新性医学教育改革的初心,即为“纳多学科素养者从医、纳天下贤才从医、纳爱医者从医”。

然而,理想与现实之间总有沟壑。争议的焦点,首先指向“时间压缩”带来的能力质疑。传统医学生需经历5年本科+3年规培,或8年本博连读,而“4+4”学生仅用4年即完成医学课程,规培时间也大幅缩短,甚至只需1年。另一焦点在于公平性。传统医学生寒窗苦读十余年,而“4+4”看似为“跨界学子”开辟绿色通道,实则却可能让招生门槛被附上“特权色彩”。也有声音认为,这种“掐尖”选拔虽保障了生源质量,但却可能挤压了普通医学生资源,甚至被有心人异化为“镀金通道”。

在这起举报事件中,主人公之一的董某某,其求学及规培轮转的经历,就引来网友的诸多不解:别人经历着“十年起步”的漫长苦读时,为何跨专业且学历受到质疑的她,却可以一路顺风顺水地“超了车”。有正在苦熬博士论文的医学生在网上留言称:“梦,轻轻碎了一地”。这种鲜明对比和落差带来的“伤害”,引发了人们对规则是否公平公正的担忧,网络空间人声鼎沸的背后其实是对机会均等的渴望与捍卫。

二

争议之中,也需警惕“标签化”思维的无端蔓延。涉事医生的个人行为,与其教育背景并无必然关联,但在舆论场中,“4+4=速成=不专业”的论调甚嚣尘上,甚至演变为对医生群体的无差别“攻击”,让不少苦读多年的“协和学子”在相关词条评论区中“叫屈”。

“4+4”临床医学专业旨在培养真正想学医的优秀本科人才。有研究者曾对比北京协和医学院2024届“4+4”试点班与八年制学生的统一考核成绩,发现全国大学生英语四六级考试、医学通识理论及专科理论成绩无显著差异。根据此前协和“4+4”项目的官方介绍,试点班还实行了严格的“分流机制”——在培养过程中分别在第一学年及第二学年末进行考核,考核不合格者将不能进入下一阶段的学习。踏踏实实在该培养体系下成长、进步起来的医学生们,在当下舆论风口值得拥有一个理性的对待。

对该事件的讨论,有一些人用各种“阴谋论”带歪了问题本该聚焦的焦点。比如将无关人员张冠李戴成涉事人员家属,还比如以偏概全,一棍子否定所有“4+4”学制培养出来的医学人才。这种“一人生病,全家吃药”的逻辑,不仅伤害了广大医护人员的职业尊严,更可能动摇医患信任的根基。

但是,当前网络上的质疑声,绝大多数并非鸡蛋里挑骨头,而是事关公众对生命安全和公平公正等基本社会价值观是否得到维护的关切。涉事单位是当下全国最顶尖的医疗机构之一,现在引起广泛质疑,正好是重新检视制度、完善相关工作的契机。理应尽快面对舆论质疑,公开、全面回应公众关切,同时针对舆论提出的担忧,进一步强化人才培育流程及质量的把关,以经得起舆论审视的人才选拔过程以及过硬的毕业生质量来提高复合型人才培养模式的社会接受度。

目前,国家卫健委已表态,将坚持实事求是、客观公正的原则,进行认真调查核查。这是一个好的开始,相信最终能有一个让社会信服和接受的结果。

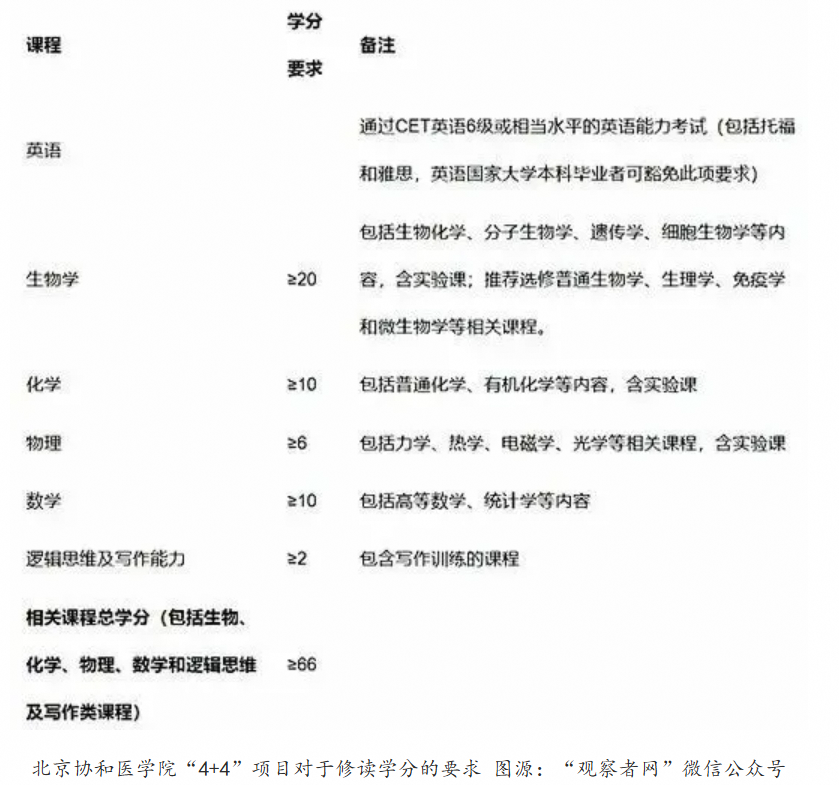

北京协和医学院“4+4”项目对于修读学分的要求 图源:“观察者网”微信公众号

三

千里之堤,毁于蚁穴。对可能存在的“特权游戏”不可不察。只有将能钻的缝隙在制度层面越收越紧,公平正义的阳光才会越来越亮。

筑牢招生考试公平底线。招生环节呼吁更多的公开透明,在人才选拔环节不仅要避免“名校崇拜”,更要关注个人能力,不能唯资历、唯学历、靠资源。在能否毕业上,“4+4”等创新模式培养的学生,应当展现其真正的实操能力,不能“纸上谈兵”,而应以实际能力与表现论英雄。

严把“复合型人才”质量关。“4+4”模式的初衷是好的,但实际操作难度是存在的。比如,跨学科的教育模式需要学生在短时间内掌握庞大的基础医学知识,是否每一个被录取的学生都能做到?放宽入口的同时,该培养体系下毕业生能力的认定标准亟待完善。从公众角度看待医学教育,最关心的莫过于能否培养一名合格的医生。好马配好鞍,但路遥知马力。当教育体制革新为人才“良马”配上多学科资源集合的“好鞍”,“良马”仍需走好工作、科研实践的前路,方能彰显“马力”。

打破“均质化”培养困境。一项对某大学医学院“4+4”医学专业毕业生的跟踪调查显示,其培养的毕业生仍以在各大三级甲等医院临床科室从业为主,其职业发展路径和临床医学专业其他培养模式下的毕业生没有显著差异。“医学+”的理念,不应简单止步于人才的培育阶段,在特定的实践路径上,“复合型”人才应当体现出“4+4>5+3”的水平与作用。

医德医风值得更高标准的维护。“夫医者,非仁爱不可托也;非聪明理达,不可任也;非廉洁淳良,不可信也。”医疗行业事关民生,需接受更高标准的监督。医德医风评价不是简单的道德水平衡量,更事关医生的专业素养和技能。在这起事件中,也有如拒绝打招呼请托的“斜杠医生”麻昊宁被网友大量点赞。网友们发现这位麻医生不但坚持原则,而且医术高明,还是一名音乐达人。肖姓医生和麻医生,在网上形成了泾渭分明的评价,这体现了社会各界对维护医德医风的期待。

医学教育模式改革的破冰,往往伴随着阵痛与争议。唯有在公平与效率、传承与突破之间找到平衡点,才能让医学人才培养真正回应人民对健康中国的期待。毕竟,无论是“4+4”还是“5+3”,患者需要的,始终是永不过时的“医者仁心”“医者仁术”。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jiaodian/746396.html