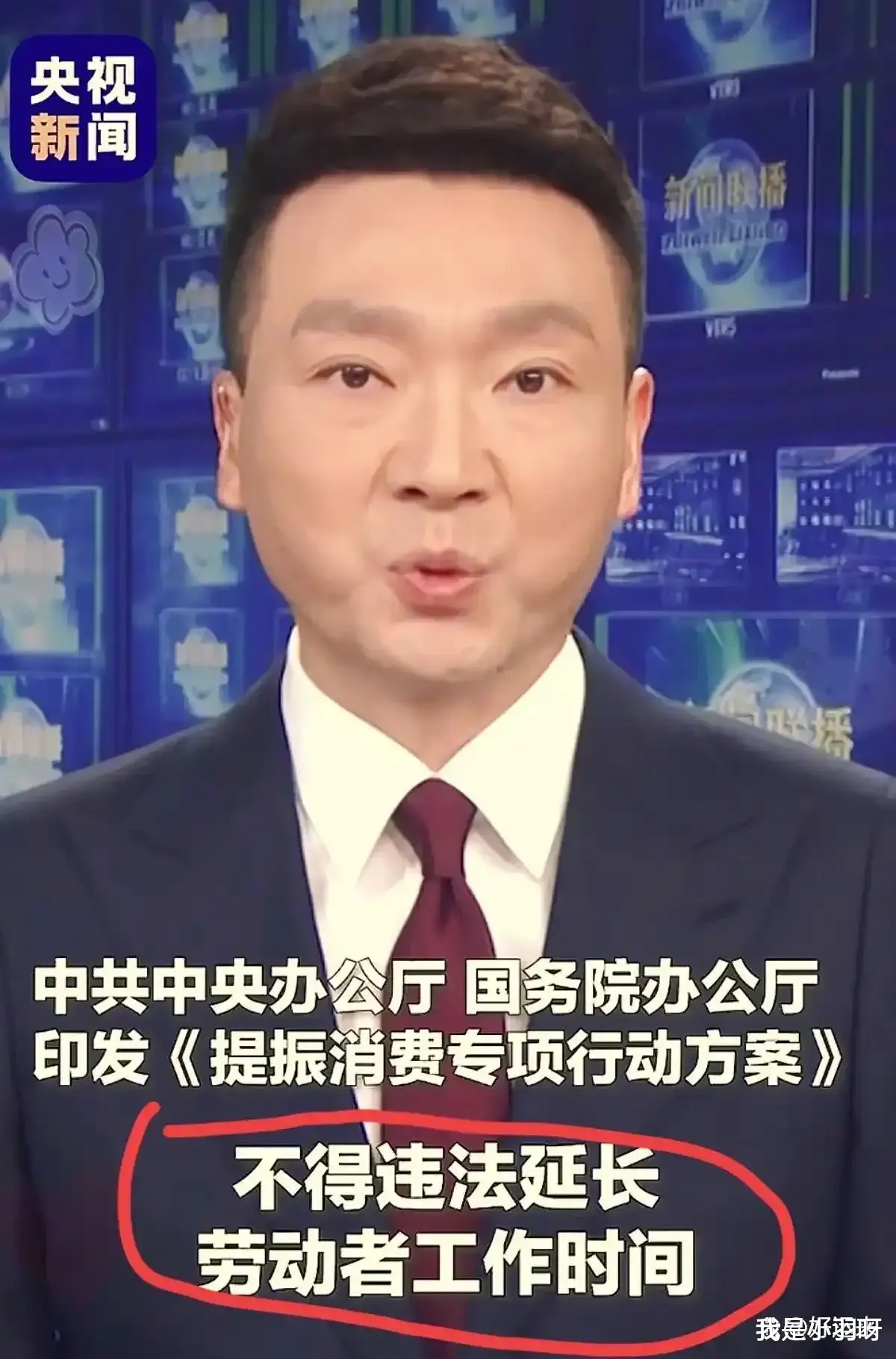

最近,国家要推行周末双休、每周工作5天每天8小时工作制的消息在网上火了。

这消息引发了社会各界广泛关注和激烈讨论。

支持者、反对者观点不同,还有一部分体制内的人在观望。

支持者大多是工作稳定、收入相对高的人群。

他们平常加班频繁,但加班费对他们不是必需的。

他们基本收入能满足日常开销,所以更想减少加班,享受家庭生活。

对他们来说,不加班最好,因此大力支持这项政策实施。

反对者数量更多,主要是各行各业的普工群体。

他们工资由基本工资和加班费组成。

基本工资常常只是当地法律规定的最低工资标准,像北京是2420元。

加班费才是他们收入的主要来源。

这些普工做着又脏又累又普通的工作,收入微薄。

一旦取消加班,基本生活都难维持。

孩子上学、房贷、老人看病等各项开销会让他们压力巨大。

要是真不能加班,生活状况会更差。

从政策本身看,推行“5天8小时双休制”是正确的。

它能保障打工者合法权益,促进社会经济复苏,对恢复人口生育率也有积极作用。

但政策能否顺利实施,关键在于打工者基本收入能否满足日常开销。

所以,提高普通工作者基本收入是解决问题的关键。

如果不能有效提高基本收入,政策可能会有头无尾。

更难实现提高市场经济活力、促进商业循环以及恢复人口生育率的目标。

毕竟人们基本生活都难维持时,就谈不上消费了。

因此比起研究双休制度,提高底层打工者真实收入更关键。

2025年五一假期后,全国将正式推行“5天8小时双休制”。

这一政策被看作继“100 + 1股”改革后的又一重大民生与经济提振举措。

结合近期政策风向与产业数据,这一制度不仅会重构职场生态,还会催生多个百亿级赛道。

资本市场已对此做出积极反应。

目前我国职场双休覆盖率不到25%。

新政策要求企业严格执行“5天8小时”工作制。

违反规定的企业将面临信用降级、融资限制等处罚。

近期,北京、上海等地通过AI考勤系统监测企业工时。

杭州对违规企业实施税收惩戒。

多地已试点“弹性办公 + 智能监管”配套措施,政策落地力度很大。

很多人对此持怀疑态度,毕竟以往类似整治行动大多雷声大雨点小。

在现实生活中,加班现象给人们带来很多负面影响。

996、007成了工作常态,一周工作超过44小时的人不少。

有人调侃上班像打仗,下班像逃命,晚上九十点还在加班很常见。

甚至有人自嘲见过凌晨三点的城市,却从没见过周末的太阳。

从互联网公司的“996”,到国企、公务员的周末加班,加班成了许多人的生活日常。

长期加班导致人们身体垮掉、心理崩溃、家庭关系疏远。

例如,某程序员因加班猝死事件曾引发社会广泛关注,“996福报论”也一度成为热搜话题。

还有制造业公司存在月加班超120小时的情况,员工举报后还可能遭到报复。

职场中的加班乱象很多。

如有些公司将加班视为光荣传统,甚至在年会上设立“加班之星”奖项。

部分单位安装“工位监测器”,对员工上厕所时间进行限制,严重侵犯员工权益。

此外老板们为规避加班费,采用各种手段。

如按最低标准计算加班费、以“扁平化管理”为由增加员工工作量、将周末加班解释为“自愿提升自我”等。

虽然劳动法早已明确规定劳动者权益,但实际执行中有很多漏洞。

一些企业通过在劳动合同中设置“弹性工作制”等模糊条款,随意安排员工加班。

以培训、调休等名义,让员工在节假日或周末工作,却不兑现相应待遇。

甚至卡着每月36小时加班上限,要求员工签署“自愿放弃加班费”协议。

劳动仲裁难度大,举报流程繁琐,处理周期长。

劳动者往往难在短时间内获得合理赔偿。

不过令人欣慰的是,新一代的00后开始勇敢对加班说“不”。

例如有00后在连续加班三个月后,果断递交辞职信,表明“命重要还是钱重要”的态度,引发社会广泛关注。

相比之下,很多背负着房贷、车贷等经济压力的打工人,虽然对加班不满,但为了生活只能选择默默忍受。

其实解决加班问题需要多方共同努力。

企业应认识到员工不是机器,合理安排工作任务,提高工作效率。

例如一些互联网公司试行“四天工作制”后,工作效率反而有所提升。

胖东来超市通过按小时支付加班费的方式,充分调动了员工的工作积极性。

还有外贸公司发放“拒绝加班券”,赋予员工拒绝加班的权利,这些做法都体现了企业对员工权益的尊重。

作为打工人,也应树立正确的工作观念,学会合理拒绝不合理的加班要求,平衡好工作与生活的关系。

毕竟,生活的意义不仅仅在于工作,健康和家庭同样至关重要。

期待“5天8小时双休制”能够真正落地实施,让打工人拥有更加美好的生活。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jiaodian/741576.html