这起涉及小米SU7的交通事故在网络上引发的争议,经过家属举证和多方信息梳理,出现了关键反转。以下基于现有信息对事件要点的整理与分析:

---

### **核心争议与家属举证**

1. **驾驶资格质疑被推翻**

母亲出示女儿2022年7月取得的驾驶证及行车记录仪截图,证明其具备合法驾驶资格,且多次独自完成武汉-佛山长途驾驶,停车入库操作熟练,反驳了“无证驾驶”或“技术生疏”的传言。

2. **车辆所有权归属明确**

尽管行驶证登记在男方名下,母亲提供的购车合同、充电记录及保养单据显示,该车为女儿男友赠送的毕业礼物,实际使用人为女儿。这一回应澄清了“借车炒作”等猜测。

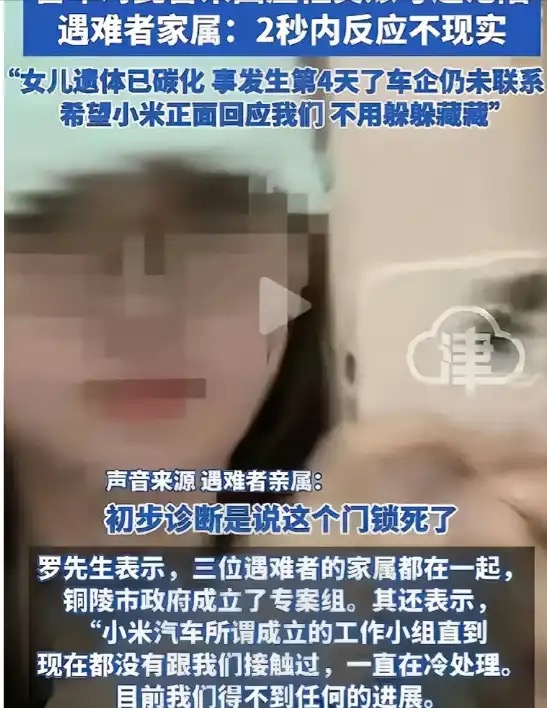

3. **事故救援受阻的关键问题**

- **车门无法开启**:交警笔录证实AB柱未变形,但机械门锁失效,这与目击者“用灭火器砸窗未果”的说法吻合,引发对车辆应急设计(如机械拉手位于储物箱内)的质疑。

- **NOA系统响应时间短**:行车记录显示,系统预警“注意施工”后仅2秒即发生碰撞,是否属于合理反应时间需技术评估。

---

### **待澄清的焦点问题**

1. **机械门锁设计合规性**

业内普遍要求紧急情况下车门应能机械解锁,若拉手位置非常规(如储物箱内),需说明是否符合安全标准。小米官方尚未对此设计逻辑作出解释。

2. **主动安全系统表现**

NOA(领航辅助)在施工场景下的识别与预警能力是否达标,2秒预警是否足以让驾驶员接管,需结合数据进一步分析。

3. **救援难度成因**

除车门问题外,车窗为何难以破拆(可能与玻璃材质有关),也是后续调查需涵盖的方向。

---

### **舆论反思与事件走向**

- 家属通过证据链有力回应了部分不实传言,但公众关注点已转向车辆安全设计的合理性。

- 官方需尽快公布事故完整数据(如EDR记录),澄清机械拉手设计依据、NOA系统逻辑及救援失败的具体原因,以平息争议。

- 该事件或成为智能电动车安全标准讨论的典型案例,尤其涉及“人机协同”场景下的责任界定。

---

### **总结**

此次反转体现了网络舆论的复杂性,也凸显了交通事故调查中证据透明的重要性。目前,技术层面的疑问仍需车企和监管部门权威回应,避免对家属造成二次伤害,同时推动行业安全规范完善。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jiaodian/740966.html