#照顾植物人弟弟14年后被侄女告了#

#爸爸去世女儿被判和4个姑姑平分遗产#

两个话题先后冲上热搜榜

引发广泛关注

其实这两个话题

出自同一起案件事实

北京市通州区人民法院近日审结一起特殊遗产继承纠纷案。刘某离异后不久突发疾病成了植物人,其四位姐姐轮流24小时照料其14年,承担主要医疗费用和生活开支。刘某去世时,刚大学毕业的女儿安安支付了丧葬费和墓地相关费用。安安以唯一第一顺位继承人身份起诉要求独自继承刘某的房产及存款,四位姑姑主张其未尽赡养义务应剥夺继承权。

法院经审理认为

刘某虽未达老年

但长期卧床需特殊护理

姐姐们的持续照料超越法律义务

构成主要扶养关系

根据法律规定

对被继承人尽了主要扶养义务的第二

顺位继承人可适当分配遗产

同时

刘某成为植物人时

女儿安安仅9岁尚未成年

安安未曾照顾过刘某

刘某也未给她支付过抚养费

刘某病逝后

刚刚大学毕业的女儿

也为他支付了丧葬费和墓地相关费用

作为刘某的第一顺位继承人

安安理应享有分配遗产的权利

最终法院判决

安安和四位姑姑5人均分遗产

各获五分之一份额

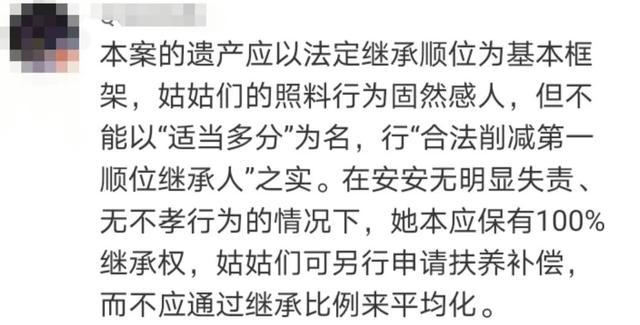

此案件引发网友热烈讨论

许多网友认为这个宣判合情合理

符合人性光辉

但也有网友认为女儿作为第一顺位

继承人应保有100%继承权

姑姑们可另行申请扶养补偿

那么

法定继承顺序是绝对的吗?

为何法院允许

第二顺位继承人(姑姑)与

第一顺位继承人(女儿)平分遗产?

如果继承人未尽到赡养(扶养)义务

还能分得遗产吗?

如果非继承人(如朋友、邻居)长期扶养

被继承人能否主张分得遗产?

法律如何认定“扶养较多”的标准?

一起来看《法治日报》律师专家库成员、北京大成律师事务所高级合伙人黄利军律师的专业解读!

1、法定继承顺序是绝对的吗?为何法院允许第二顺位继承人(姑姑)与第一顺位继承人(女儿)平分遗产?

黄利军:在继承开始后,优先按照民法典规定的法定继承顺序进行继承,如果存在民法典规定的特殊情形(例如:对被继承人尽了主要扶养义务、与被继承人共同生活),该等继承人在分配遗产时也可以进行多分。

民法典第一千一百二十七条规定,遗产按照下列顺序继承:(一)第一顺序:配偶、子女、父母;(二)第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后,由第一顺序继承人继承,第二顺序继承人不继承;没有第一顺序继承人继承的,由第二顺序继承人继承。

民法典第一千一百三十条规定,同一顺序继承人继承遗产的份额,一般应当均等。对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人,分配遗产时,应当予以照顾。对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人,分配遗产时,可以多分。有扶养能力和有扶养条件的继承人,不尽扶养义务的,分配遗产时,应当不分或者少分。继承人协商同意的,也可以不均等。

民法典第一千一百三十一条规定,对继承人以外的依靠被继承人扶养的人,或者继承人以外的对被继承人扶养较多的人,可以分给适当的遗产。

在本案中,虽然四位姑姑根据民法典第一千一百二十七条属于第二顺位继承人,但她们源于对家庭的责任和亲情的坚守、对刘某尽了主要扶养义务。因此,根据民法典第一千一百三十条、第一千一百三十一条的规定,法院突破法定继承顺序,最终判决其四人与安安平分刘某的遗产。

2、如果继承人未尽到赡养(扶养)义务,还能分得遗产吗?

黄利军:在继承法律关系中,继承人是否尽到赡养或扶养义务是影响遗产分配的重要因素。

根据民法典第一千一百三十条的规定,“有扶养能力和有扶养条件的继承人,不尽扶养义务的,分配遗产时,应当不分或者少分”。该法条体现了法律对于继承人履行赡养或扶养义务的重视,同时也强调了遗产分配的公平性和合理性。如果继承人未尽到赡养或扶养义务,但在遗产分配时仍然主张继承权,法院会综合考虑多种因素来判断其是否能够分得遗产以及分得遗产的份额。

在本案中,安安作为刘某的第一顺位继承人,在刘某成为植物人时仅9岁;在刘某去世时,安安已经大学毕业,但安安未曾照顾过刘某,同时刘某也未给她支付过抚养费。然而,即便如此,安安在刘某病逝后还是支付了丧葬费和墓地相关费用,这表明她对父亲病逝后的后事作出了一定贡献。因此,法院认定安安作为第一顺位继承人,理应享有分配遗产的权利,但考虑到其未尽到赡养义务,法院最终判决其与作为第二顺位继承人的四位姑姑平分遗产。这体现出法院在处理此类案件时,会充分权衡各种因素,力求在法律框架内实现公平正义,既保障被继承人的意愿得到尊重,又维护其他继承人的合法权益,同时对未尽扶养义务的行为给予适当的调整。

3、如果非继承人(如朋友、邻居)长期扶养被继承人,能否主张分得遗产?法律如何认定“扶养较多”的标准?

黄利军:非继承人长期扶养被继承人在法律允许的范围内是可以主张分得遗产的。

根据民法典第一千一百三十一条的规定,“对继承人以外的依靠被继承人扶养的人,或者继承人以外的对被继承人扶养较多的人,可以分给适当的遗产”。这一规定不仅体现了法律对扶养行为的肯定和鼓励,也彰显了法律在遗产分配中追求公平与正义的价值取向。对于尽了较多扶养义务的非继承人而言,法律赋予这些非继承人主张分得遗产的权利,既是对他们付出的认可,也是对社会道德风尚的引导。

根据民法典的规定,非继承人主张分得遗产的前提是其对被继承人“扶养较多”。司法实践中,“扶养较多”这一事实通常需要提供充分的证据来证明。常见的证据包括:证人证言、医疗费用单据、生活费用支出记录、照片、视频资料以及被继承人的书面陈述或遗嘱等。这些证据能够从不同角度证明扶养行为的真实性和持续性,帮助法院全面、客观地认定“扶养较多”的事实。只有通过全面、客观的认定,才能确保遗产分配的公平与合理,维护各方当事人的合法权益,同时也弘扬了社会的正能量。

作者|法治日报全媒体记者朱雨晨

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jiaodian/739519.html