全球乘用车市场,每年会消化15亿条轮胎。

在轮胎板块中,主要的销量来源于两个,一个是新车配套市场,也就是轮胎厂商卖给车企的轮胎,一台车出厂的时候就会装备4-5台轮胎。

另一个是你买到车的时候,定期更换的轮胎,这叫替换市场。

按照数据测算,替换市场的销量占比达到了75%左右,原厂市场的占比大约在25%左右。

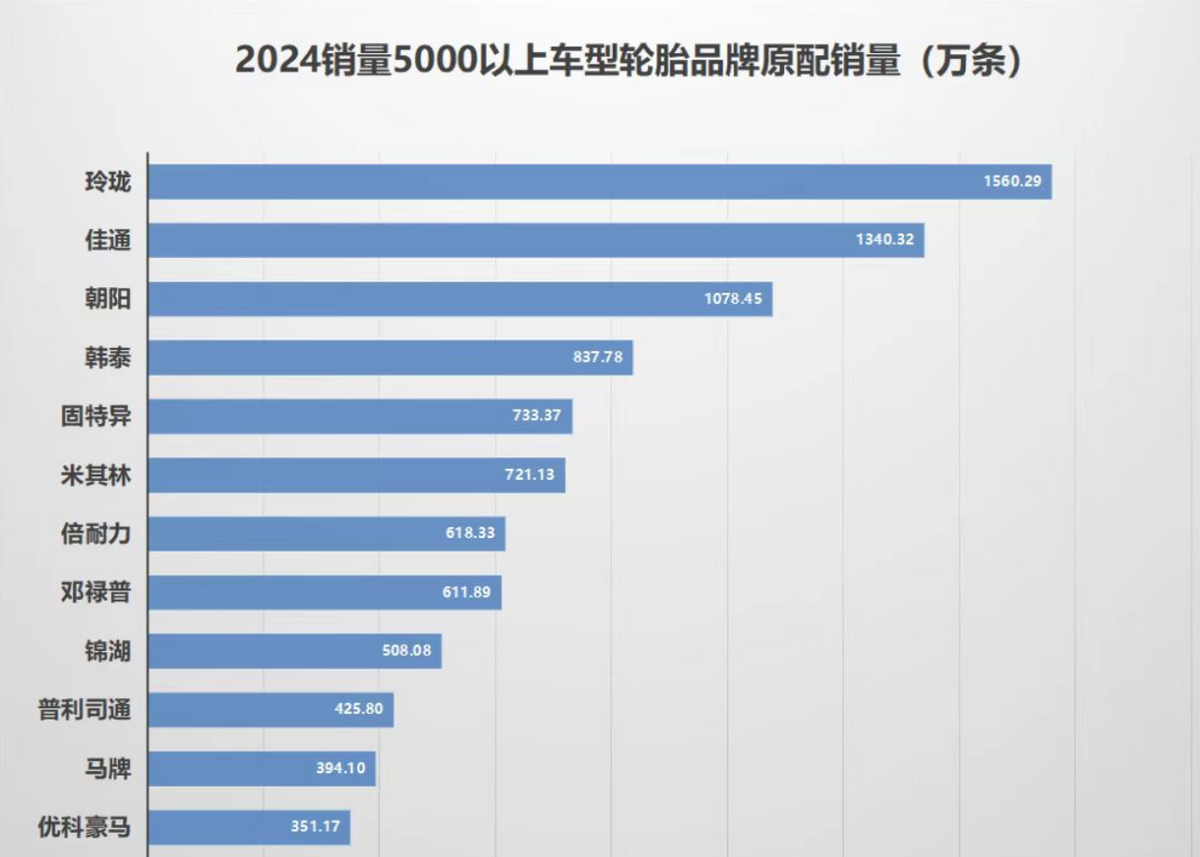

2024年,月销量5000台以上的中国乘用车,使用原厂轮胎最多的3个品牌分别是玲珑、佳通、朝阳。

其中玲珑轮胎每年销量1560万,佳通1340万,朝阳轮胎1078万。

整体市场份额上,原配市场中国品牌的占比达到了65%,也就是轮胎厂商卖给车企的轮胎中,每100条就有65条是国产轮胎。

车企购买轮胎的决策点,更多是成本控制,国产轮胎的价位相对较低,每条轮胎要比外资轮胎节省100元-200元成本,一台车能够节省500元-1000元。

如果一个车企的经济型产品每年出货50万台,那么单单采用国产轮胎这一个策略,就能节省数亿元的成本。

原厂轮胎的好坏,不影响用户是否买这台车,所以在车企视角,更换低成本的轮胎是一个共识,而且很难被用户注意。

所以说,从原配市场不难看出来,轮胎品牌在消费者心中的价值高低。

配套市场的热度、均价才最关键,这直接体现出来了品牌的价值、产品实力,一定程度上来说,原配市场拼更多的是成本控制和基础质量,但配套市场的考核面更广,是一个完全开放的竞争市场。

2023年统计数据,国产轮胎的平均售价是380元每条,外资轮胎的均价远远超过了这个价位区间,为770元每条。

的确,国产轮胎的销量、单价、技术、产品表现力最近几年有明显的提升,但因为过去的基数太小,且轮胎板块的壁垒非常明显。

所以在用户选择上,预算充足的情况下,购买国产轮胎的占比数量要远远小于外资轮胎。

外资品牌方面,马牌、米其林、普利司通、固特异等轮胎拥有绝对的用户群体,尤其是面对高端用户群的时候,外资品牌和用户的粘性显然更高。

这不能怪消费者,轮胎作为最重要的汽车零部件,之所以能够独立成为巨大的产业,就是因为其与安全性挂钩明显,且是损耗巨大的零部件。

而且,好的轮胎不仅仅性能更强,同时安全性更高。

曾经有人说过一句话,性能车的进化史,其实也是轮胎的进化史,好的轮胎能够全面支撑一台车的性能,但轮胎性能如果跟不上,则连最基本的刹车都做不好。

对于用户来说,选择大品牌轮胎,虽然成本会增加一点,但学习成本几乎为零,同时风险最小。

外资轮胎的知名度高,服务体系、技术标准、轮胎口碑都已经非常完善,不少车主“闭眼入”,较为放心。

我问过身边的一些朋友,很大一部分人在换轮胎的时候不会考虑国产轮胎,主要就是对国产轮胎不了解,不了解的东西不贸然消费,这是一种谨慎。

轮胎板块和其它版块不太一样,其成本占据大头,橡胶原材料掌握在海外市场手中,而且优秀的轮胎需要技术储备,也需要不断的反复测试。

这些核心东西都掌握在外企手中,国产轮胎的核心竞争力,也就只能放在原配市场,以及入门的配套市场中。

因为轮胎的更换周期并不短,大部分用户群体超过4年才会更换轮胎,4年一次的更换,一定会选择更能凸显汽车性能的轮胎,而不是单纯的低价。

所以,国产轮胎的下一步,一定要在市场中证明自己的实力,提升自己的口碑。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jiaodian/731298.html