近日,云南富源发生的多名小学生殴打另一名同学的事件引起了社会的广泛关注。事件本身令人揪心,但这背后或许还隐藏着更深层次的问题,那就是之前因“打熊孩子”被处分的警察事件的后遗症,来了。

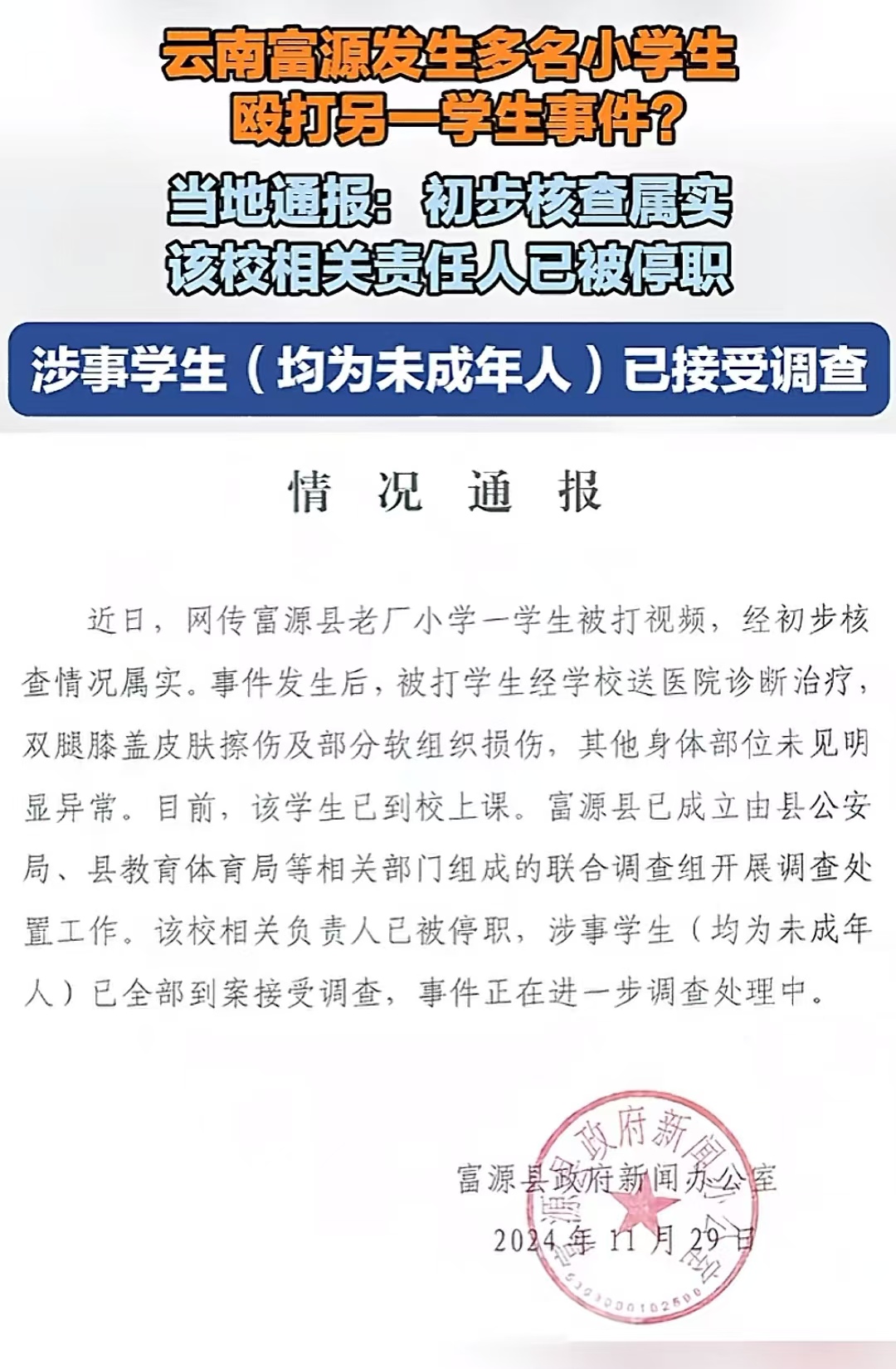

在这起小学生殴打事件中,据当地通报,初步核查情况属实。被打学生在学校被多名同学殴打后,经过医院诊断治疗,双腿膝盖皮肤擦伤及部分软组织损伤,幸运的是其他身体部位未见明显异常,目前该学生已回到学校上课。当地相关部门迅速行动,成立了联合调查组展开调查处置工作,学校相关负责人已被停职,涉事学生(均为未成年人)也已全部到案接受调查。

然而,这起事件让我们不得不联想到之前发生的警察因“打熊孩子”(也是校园暴力)被处分的事件。当时,警察在处理涉及未成年人的问题时,或许出于一时的情绪或是对事件严重性的判断失误,采取了不恰当的手段,最终受到了处分。这一事件在社会上引起了广泛的讨论,一方面人们认为警察在处理问题时应该保持专业和克制,另一方面也有人觉得对于一些行为恶劣的未成年人,应该采取更有效的措施来约束他们。

这种警察因处理未成年人问题不当而被处分的事件,可能会产生一种“后遗症”。在校园环境中,这可能会让一些老师和学校管理人员在面对学生之间的冲突和暴力行为时,变得更加谨慎和犹豫。他们担心如果处理不当,自己可能会面临类似的处分,从而在一定程度上影响了他们对校园暴力事件的及时干预和处理。

对于这起多名小学生殴打事件,我们看到学校相关负责人被停职,这表明学校在管理上存在一定的漏洞。但从另一个角度看,这是否也反映出学校在处理学生间冲突时的无力感?之前警察被处分的事件可能让学校在面对类似情况时,不敢采取较为强硬的措施来制止和惩戒学生的暴力行为,进而导致了此类事件的发生。

未成年人的教育和保护是一个复杂的问题,我们既不能纵容未成年人的暴力行为,也不能让处理问题的人因为一时的失误而受到过于严厉的惩罚。在保障未成年人权益的同时,我们需要建立一套更加完善和合理的机制,让老师、学校管理人员和警察在面对未成年人的不良行为时,能够有法可依、有章可循地进行处理,避免类似的校园暴力事件再次发生,也避免处理问题的人陷入不必要的困境。

只有这样,我们才能在保障未成年人健康成长的道路上,找到一个平衡点,既给予他们足够的保护和引导,又能够对他们的错误行为进行有效的纠正和惩戒。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jiaodian/712914.html