潮新闻客户端记者黄俊娴

7月,备受瞩目的“千里之行”全国美术学院毕业作品展在北京宋庄拉开帷幕,来自79所高校的452位青年艺术家携近千件作品亮相,展现当代艺术教育的丰硕成果。然而,当灯光熄灭、展厅清空,这些凝聚心血的毕业作品将何去何从?一场关于艺术延续性的探索正在展开。

从学院到社会,让创作“活”在公共视野

作为“中国青年艺术家卓越培育计划”的核心项目,“千里之行”展览不仅为毕业生搭建展示舞台,更试图打破校园与社会的边界。展览首次开放社会投稿,吸引国内外1830名毕业生参与,最终遴选出172件作品与院校推荐作品同台展出。中央美术学院党委副书记王晓琳表示,展览旨在“推动青年艺术家直面行业、对接市场”,宋庄艺术区作为北京新兴文化地标,通过校地协作、产学论坛等机制,为作品提供从展览到市场、从学术到产业的转化通道。

“重庆当代小幅作品收藏推广计划”展览现场

“重庆当代小幅作品收藏推广计划”展览现场

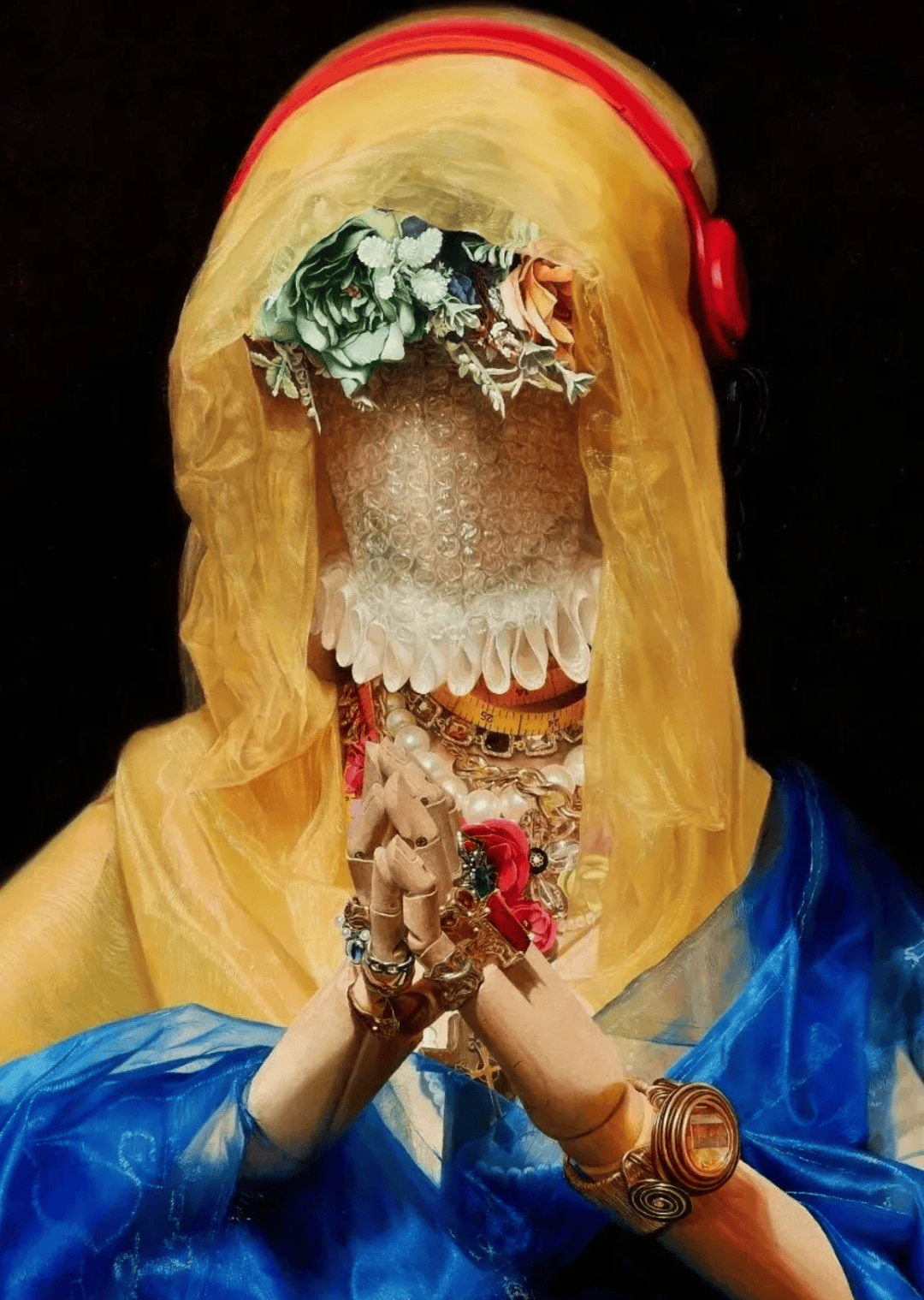

而在千里之外的重庆,另一种模式已深耕多年。由清华大学艺术学博士、策展人刘涛于2018年发起的“重庆当代小幅作品收藏推广计划”,正致力于让艺术走出殿堂、融入生活。该计划以“让重庆的艺术留在重庆,吸纳优秀的艺术来到重庆”为初心,持续培育区域艺术市场。2024年该计划收到来自中央美院、中国美院、川美等十大美院及87余所高校、1200余位艺术家的5000余件(组)投稿,规模与影响力可见一斑。今年,该计划孵化的新IP——“有点儿艺思”艺术快闪活动,以更轻盈的方式回应“后毕业作品”的命运。这个主打“七日快闪”的限时空间,将毕业作品转化为可穿戴、可使用的衍生品。川美现象级作品《祷》的周边、央美许峰的“哲思兔子”陶艺、飞线涂鸦开创者丁文尧的狂野创作……艺术不再停留于展墙,而是化作丝巾、杯盏、潮玩,以亲民价格走入日常生活。策展团队坦言:“让普通人‘用艺术’而非‘看艺术’,才是对抗‘角落积灰’的真正解药。”该计划早已突破传统美术馆空间,将艺术延伸至金泰集成电路设计产业园、重庆当代整形外科医院等城市生活场景,真正推动艺术消费成为大众感受、认知、收藏艺术的场所。

▲《祷》安琪(四川美术学院)布面油画160×110cm

艺术与市场对话,一场双向“破圈”实验

宋庄展览期间,“艺术与青年”系列论坛热议艺术与科技、教育的融合,探讨如何为作品注入长久生命力;重庆的快闪店则以“卖得掉的艺术才是好艺术”的犀利逻辑,测试市场的真实反馈。两种模式看似迥异,却指向同一目标——让毕业创作突破“一次性展览”的局限。

“青年艺术家需要被看见,更需要被需要。”刘涛表示,“重庆当代小幅作品收藏推广计划’的核心价值,正是搭建一个让艺术赋能产业创新、让大众拥有艺术、提升城市生活品质的平台。它已成为立足重庆、辐射全国的艺术融入生活的文化名片。”无论是宋庄的学术赋能与资源整合,还是重庆八年耕耘培育的市场生态与生活化路径,都试图为“后毕业作品”找到延续价值的土壤。正如“千里之行”主题所喻:艺术之路始于毕业,却不止于毕业。当学院精英性与大众消费力碰撞,当严肃创作与轻量化传播交融,或许正是中国青年艺术生态焕新的开始。

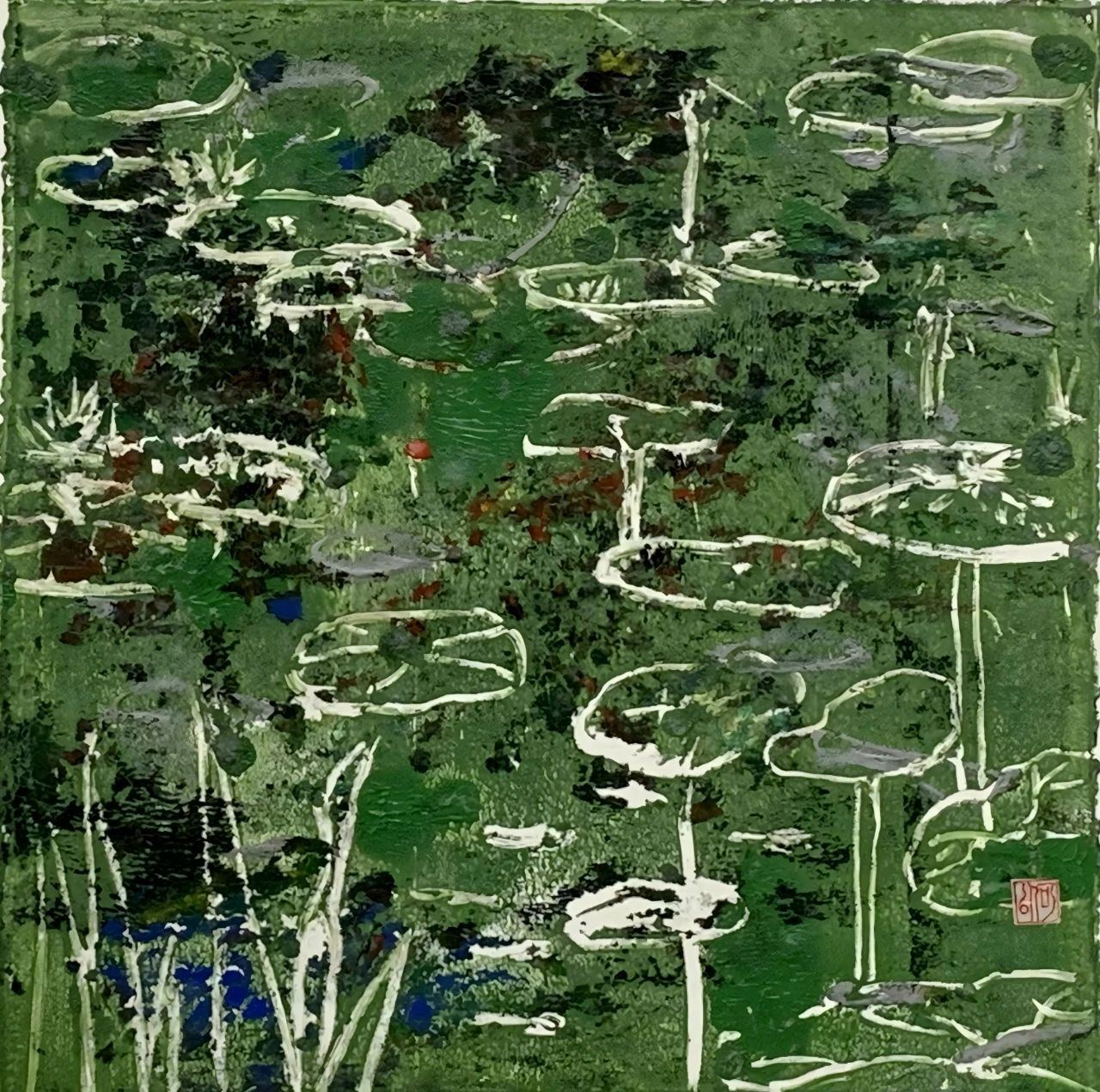

▲《林间No.9》夏慧(南京艺术学院)布面油画60x60cm

▲《一个杯子的三个角度》邱林贵(西安美术学院)布面油画25x30cm

▲《本草图志·葫芦》庄咏雯(广州美术学院)水印木刻30×70cm

“千里之行”计划宣布将持续拓展艺术家扶持机制,而“2025重庆当代小幅作品收藏推广计划”也在火热征集中,将继续强化其艺术IP,完善艺术消费市场功能。毕业展的落幕,或许正是艺术生命真正扎根的起点——在美术馆、在市井街角、在产业园区、在寻常百姓家,青春的表达永不落幕。

▲《古镇·蓝调》范荣泽(湖北美术学院)布面丙烯45x55cm

▲《花草系列-1》何艳(四川美术学院)漆画27x17cm

▲《秋记夏日梦几许》许竞鸿(澳门科技大学)综合材料26x26cm

▲《山林木—栋梁》黄格锋(清华大学)纸本设色48.5x48.5cm

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jingyan/765982.html