编辑导语:一起车祸让小米再次陷入信任危机。

时隔近7个月时间,小米汽车再次因车祸起火,未能打开车门及时救援导致事故出现死亡案例而冲上热搜。

10月13日凌晨,成都天府大道仁寿视高段发生一起严重交通事故,据现场目击者拍摄视频显示,该车车身翻滚至对向车道并瞬间燃起明火,火势在短时间内迅速蔓延至全车。据悉涉事车辆为小米SU7。

事发后,驾驶人员被困车内,其间有多名路人主动参与救援,徒手或用工具猛砸车窗,但因车门无法打开且火势迅猛救援失败,最终驾驶员不幸遇难。

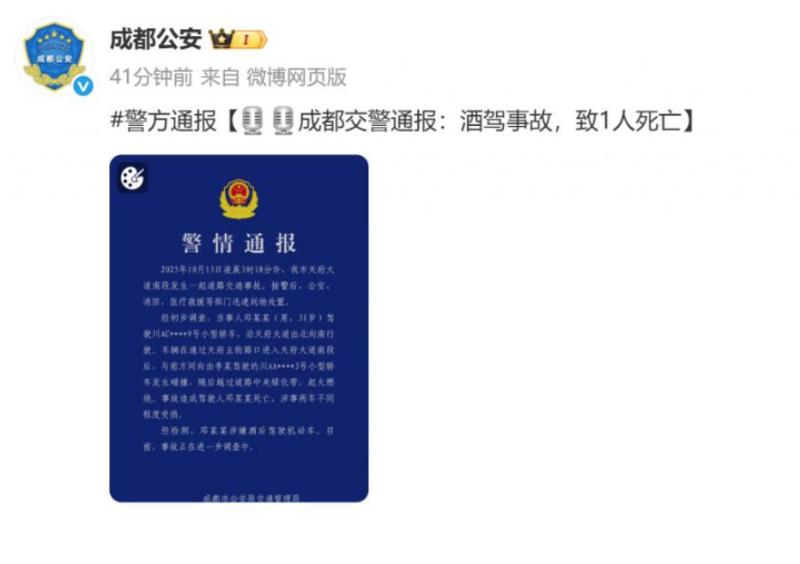

事发当日下午,成都市公安局交通管理局发布相关警情通报。但截至发稿时,小米汽车仍未就该事件做出声明,而小米汽车客服的回应则是,“最终结果以警方调查为准”。

依旧是打不开车门的惨剧

在成都市公安局交通管理局发布相关警情通报中可以看到,驾驶该车的驾驶员涉嫌酒后驾驶。据现场多段网传视频及目击者描述,事发时涉事车辆行驶状态出现明显异常,该车在路口等待红绿灯时,车内疑似传出驾驶员呼喊声,随后以远超道路限速的速度驶离。

另有网络流传的行车记录仪视频显示,涉事车辆在超越一辆时速104km/h的汽车后便发生事故,目击者更称其时速可能超过150公里。

毫无疑问,在这样的状态以及车速下发生车祸并导致车辆起火,已经不再是单一家车企可以为人诟病的理由,而这次网友集中讨论的点也放在了“车门打不开”上。在现场视频资料中显示,参与营救者采用了多种方式试图打开车门,但遗憾的是不论是用手还是用脚,都没办法打开车门,成功营救。

事实上,这已经是小米SU7在今年发生的第二起引发广泛关注的致命事故了。并且讽刺的是,上次事故至今还没等到技术鉴定(也不知道是不是还有最后调查结果或者是否公布调查结果),这次的事故就接踵而至了。

将目光拉到今年3月29日,3名女大学生驾驶小米SU7标准版从湖北自驾前往安徽参加考试,当车辆行驶至德上高速公路池祁段时发生碰撞事故,随后车辆起火燃烧,这场事故导致3人不幸身亡。在安徽这起事故发生后,雷军在社交媒体上表明态度,代表小米承诺会全力配合警方的调查工作,不回避任何应承担的责任,并且会积极回应社会各界的关切。

然而,成都此次发生的悲剧,让雷军之前作出的承诺受到了更多的质疑。但事故发生至今,小米乃至雷军未就这场事故做出更多说明。

仅时隔7个月的时间,连续发生两起碰撞起火后车门无法从外面打开导致的悲剧,无疑也将电动化汽车的安全冗余设计推向舆论焦点。

今年9月份,工信部发布的《汽车车门把手安全技术要求》征求意见稿,已明确指出电动式把手存在"断电失效""紧急操作困难"等四大隐患,并强制要求配备机械释放功能,确保事故后非碰撞侧车门无需工具即可开启。

而在小米3月份事故发生后,面对“车门为何无法打开”的质疑声,小米方面曾作出回应给出类似答案,表示车辆配备了机械应急拉手,从理论上来说,即便车辆断电,车门依然能够通过手动方式开启。

但仍有一个疑问,车内人员陷入昏迷或其他情况下,无法自主打开车门又应如何?

资本遇冷和法律责任界定

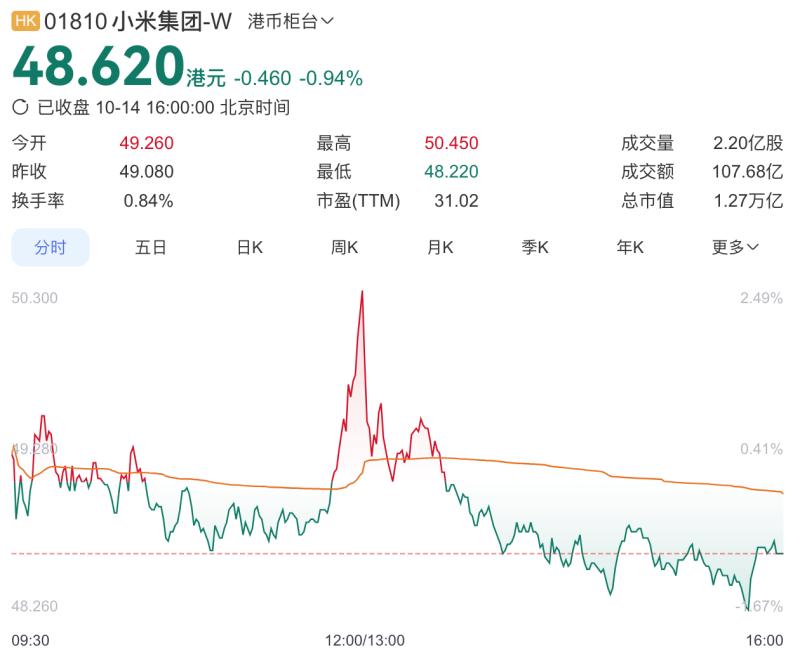

与小米保持沉默形成鲜明对比的是资本市场的反应。受该事故影响,当天午间收盘时,小米集团股价下跌7.82%,创下近期较大跌幅,收盘时,股价下跌5.71%,每股报价为49.08港元,单日市值蒸发约 773.03 亿港元。在14日,小米股价持续下跌。截至当日收盘,小米汽车股价下跌0.94%。

其次,关于网友讨论度较高的问题,小米汽车是否为此次事件负责?

针对此,中车网咨询律师了解到:我国产品责任采用严格责任原则(无过错责任),即生产者无论是否存在过错,只要产品存在缺陷并造成损害即需担责。

生产者的严格责任适用于所有产品缺陷导致的损害,无需受害人证明生产者存在过错。例如,即使生产者已尽到质量把控义务,但若产品仍存在缺陷并造成损害,仍需承担赔偿责任。

因此,驾驶员的过错是交通事故责任认定的关键,但这并不意味着汽车制造商(小米)必然免责。制造商的责任属于产品责任范畴,其核心在于车辆是否存在“缺陷”。

这意味着,在本次事故中,小米是否需要承担责任将取决于:认定事故原因是否与产品缺陷有关;损害后果是否因产品缺陷而扩大。

而这则需要等待下一步事故调查结果和专业的技术鉴定。

但对于小米汽车而言,本次车祸发生后小米汽车不仅股价在持续下跌,且网上负面舆论持续发酵已经蔓延至小米的直播间以及雷军的个人社交账号。有了3月份的“敷衍”引起网友不满情绪后,本次事件如何妥善处理,如何进行后续说明等问题将成为其渡过此次“危机”的关键所在。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/jiaodian/783018.html